-

Lagerung von Fahrzeugbatterien

Lagerung von Fahrzeugbatterien

Viele Liebhaber lassen ihre Fahrzeuge über den Winter nicht zu, und um im Frühjahr einen guten Start in die Saison zu ermöglichen, muss auf eine kontinuierliche Batteriepflege und eine ordnungsgemäße Batterielagerung geachtet werden. Beides ist wichtig für den Ladezustand und damit eine lange Lebensdauer der Batterie.

Was Sie bei der Lagerung Ihrer Batterie beachten sollten:

- Richtiger Lagerort

Schlechte Lagerbedingungen über einen längeren Zeitraum können zu einer Tiefentladung führen, die die Batterie irreversibel schädigen kann. Deshalb muss besonders darauf geachtet werden, wo und bei welcher Temperatur die Batterie gelagert wird.

Eine Auto- oder Motorradbatterie kann auch bei längerem Stillstand im Fahrzeug verbleiben, wenn die Garage die richtigen Bedingungen für die Batterielagerung bietet. Die richtige Temperatur ist wichtig für die Wahl des Lagerortes. Autobatterien müssen kühl und trocken gelagert werden. Die optimale Lagertemperatur für eine Autobatterie liegt im Jahresdurchschnitt bei 15° C. Während die elektrochemischen Prozesse in der Batterie bei sehr niedrigen Temperaturen langsamer ablaufen, laufen bei hohen Temperaturen alle Prozesse viel schneller ab. Das bedeutet, dass auch Korrosion und Sulfatierung schneller auftreten können und damit die Lebensdauer der Batterie erheblich verkürzen. Eine zu hohe Lagertemperatur ist daher zu vermeiden.

Auch die Luftfeuchtigkeit kann den Ladezustand beeinträchtigen, wenn sie an der Batterie kondensiert und kleine Kriechströme zwischen Plus- und Minuspol verursacht, was zu einer schnelleren Entladung führt.

Eine Lagerung im Keller ist grundsätzlich möglich, der Raum muss aber trocken sein. Optimal ist ein Raum im Haus, in dem auch im Winter eine trockene Atmosphäre und eine konstante Temperatur herrscht.

- In regelmäßigen Abständen aufladen

Vor der Einlagerung sollte die Batterie auf 12,7 V bis 12,8 V voll aufgeladen werden. Um eine Tiefentladung zu verhindern, ist bei langen Standzeiten und Einlagerung des Fahrzeugs eine Erhaltungsladung von 12,5 V sicherzustellen. Zur Aufrechterhaltung der Ladung sollte die Spannung alle zwei Monate überprüft werden. Liegt sie bei 12,5 V oder weniger, ist es ratsam, die Batterie mit einem Ladegerät aufzuladen. Hierfür muss ein spezielles Ladegerät verwendet werden, das über einen Erhaltungslademodus verfügt, da sonst die Gefahr einer Überladung besteht. Im Zweifelsfall konsultieren Sie bitte die Herstellerangaben.

Die dauerhafte Schädigung der Batteriekapazität durch Tiefentladung kann bestenfalls durch ein Ladegerät mit Rekonditionierungsfunktion behoben werden. - Pflegen Sie die Batterie und verhindern Sie Korrosion

Im Herbst und Winter ist das Fahrzeug anfällig für Rost. Dies gilt auch für die Batterie. Korrosion verkürzt die Nutzungsdauer und gefährdet die Sicherheit. Daher sollten vor dem Einbau alle Spuren von Rost von den Batteriepolen entfernt werden. Korrodierte Anschlussklemmen und Befestigungen können mit einer Bürste und einer Mischung aus Wasser und Natriumbicarbonat gründlich gereinigt werden. Eine zusätzliche Behandlung mit Polfett verhindert erneute Korrosion.

Schnellcheck für die richtige Lagerung der Batterie: Beachten Sie die folgenden Punkte:

- Die Batterie sollte aufrecht gelagert werden

- Der Raum sollte Möglichkeiten zum Aufladen der Batterie bieten

- Der Lagerraum sollte ausreichend belüftet sein

- Die Raumtemperatur sollte im Jahresdurchschnitt 15° C haben

- Sorgen Sie für eine trockene Raumatmosphäre

- Halten Sie die Batterie sauber, um Kriechströme zu vermeiden

- Die Batterie sollte vor der Lagerung vollständig aufgeladen werden und auf 100 % nachgeladen werden, wenn die Spannung unter 12.5 V

- Richtiger Lagerort

-

Das richtige Laden von Autobatterien

Sicheres Aufladen von Autobatterien

Aufladen von Autobatterien? Ist das wirklich notwendig? Wenn ja, wie oft und wie lange? Sind moderne Batterien nicht wartungsfrei? Viele Autofahrer haben sich diese oder ähnliche Fragen gestellt. Erstens: Normalerweise sollte die Lichtmaschine die Batterie im Alltagsbetrieb ausreichend laden. Es gibt jedoch Situationen, in denen sich das Aufladen und andere Pflegemaßnahmen positiv auf die Lebensdauer einer Autobatterie auswirken können. Dies ist z. B. bei der Verwendung herkömmlicher Blei-Säure-Batterien in Verbindung mit kurzen Fahrten, insbesondere bei kaltem Wetter, ratsam. Das Gleiche gilt, wenn das Fahrzeug über einen längeren Zeitraum in der Garage steht.

Moderne, wartungsfreie Batterien haben den Vorteil, dass sie nicht mehr mit destilliertem Wasser aufgefüllt werden müssen. Damit eine Autobatterie zuverlässig funktioniert, kann ein guter Ladezustand durch die Verwendung eines Autobatterieladegeräts sichergestellt werden.

Eigene Wartung und Batterieladung – was zu beachten ist

Wichtig: Beim Umgang mit Blei-Säure-Akkumulatoren ist Vorsicht geboten. Bei falscher Handhabung kann der Elektrolyt in einer Starterbatterie austreten oder spritzen. Bei Überladung kann explosiver Wasserstoff entstehen. Ist ein älteres Fahrzeug nicht mit einer wartungsfreien Batterie ausgestattet, empfiehlt sich der Besuch einer Werkstatt.

Wichtig: Ungeachtet dessen sollten bei der Wartung, dem Aus- und Einbau der Batterie eine Schutzbrille und Handschuhe getragen werden. Um Kurzschlüsse zu vermeiden, muss unbedingt vermieden werden, dass die Pole mit metallischen oder leitenden Materialien in Berührung kommen, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages oder einer Körperverletzung besteht.

Bei sachgemäßer und sorgfältiger Handhabung kann jedoch jeder Autofahrer den Akku selbst aufladen.

Zunächst einmal: Vorbereitung vor Beginn des Ladevorgangs

Das Aufladen der Batterie im Fahrzeug ist einfacher und aus Sicherheitsgründen vorzuziehen, obwohl dies nicht immer möglich ist. Wenn keine Garage oder ein Stromanschluss zur Verfügung steht, gibt es oft keine Alternative zum Laden der Batterie außerhalb des Fahrzeugs. Sorgen Sie für gute Belüftung, wenn Sie in geschlossenen Räumen laden. Wird die Batterie zum Laden aus dem Motorraum entnommen, sollte wegen des hohen Gewichts eine zweite Person beim Anheben großer Batterien helfen.

Wichtig: Bei Blei-Säure-Batterien muss während des Ladevorgangs mit der Bildung von explosivem Wasserstoff und Entgasung gerechnet werden. Im Extremfall kann eine hohe Wasserstoffkonzentration zu einer Explosion mit schweren Verletzungen und Schäden führen.

Auch Defekte der Batterie sind zu beachten. Aus beschädigten Batterien kann Säure auslaufen. Körperlicher Kontakt mit Batteriesäure kann schwere Verbrennungen verursachen. Die betroffene Stelle muss gründlich mit sauberem Wasser gespült und sofort ein Arzt aufgesucht werden.

Autobatterie aufladen – Schritt-für-Schritt

- Verbindungskabel abklemmen

Wichtig: Das Kabel, das mit dem Minuspol verbunden ist, muss zuerst abgeklemmt werden. Dadurch wird ein Kurzschluss zwischen dem Pluspol und der Masse verhindert. Klemmen Sie dann das rote Kabel ab, das mit dem Pluspol verbunden ist. - Prüfen Sie den Zustand der Batterie

Bei nicht wartungsfreien Blei-Säure-Batterien empfehlen wir Ihnen den Besuch einer Werkstatt. Überprüfen Sie auf keinen Fall den Säure-Wasser-Stand selbst.

Bei wartungsfreien Batterien ist eine Überprüfung des Elektrolyten nicht erforderlich. Hier muss nur der Schmutz aus den Entlüftungsrohren gereinigt werden.

Unabhängig vom Grund der Aufladung (z.B. bei leerer Batterie, langen Standzeiten, kurzen Fahrten) ist es ratsam, von Zeit zu Zeit einen Batterietest in einer Werkstatt durchführen zu lassen. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihr Auto immer anspringt. Nach Angaben des Deutschen ADACwerden mehr als 46 Prozent aller Pannen durch schlecht gewartete Batterien verursacht. - Start des Ladevorgangs

Wichtig: Wenn die Batterie zum Laden aus dem Auto ausgebaut werden muss, ist darauf zu achten, dass die Batterie beim Heben und Tragen aufrecht steht. Soll die Batterie im Fahrzeug geladen werden, müssen vor dem Anschließen des Ladegerätes alle elektrischen Verbraucher ausgeschaltet werden.

Wichtig: Das Ladegerät muss an die Batterie angeschlossen werden, bevor es mit dem Stromnetz verbunden wird. Um das Ladegerät an die Batterie anzuschließen, befestigen Sie zunächst das rote Kabel am Pluspol der Batterie. Dann schließen Sie das schwarze Kabel an den Minuspol an.

Wichtig: Das weitere Vorgehen hängt vom Batterietypab. Um die richtige Betriebsart zu wählen, sollte der Benutzer die Hinweise in der Bedienungsanleitung des Ladegerätes beachten. - Beenden des Ladevorgangs

Nach Beendigung des Ladevorgangs wird zunächst das Ladegerät vom Netz getrennt, bevor die Kabel von der Batterie abgezogen werden. Beim Einbau der Batterie in das Fahrzeug muss das rote Kabel zuerst an den Pluspol angeschlossen werden. Anschließend wird das schwarze Minuskabel an den Minuspol angeschlossen. - Besonderheiten bei Start-Start-Stopp-Fahrzeugen

Das Laden einer Batterie mit EFB- oder AGM-Technologie ist identisch, jedoch muss darauf geachtet werden, dass das Gerät für Batterien mit Start-Stopp-Technologie geeignet ist. In diesem Fall sollten die Hinweise in der Bedienungsanleitung beachtet werden.

Interessantes über Ladegeräte und Ladezeiten

Viele hochwertige Ladegeräte sind mit verschiedenen Batterietypen kompatibel und schalten sich nach Beendigung des Ladevorgangs automatisch ab. Intelligente Ladegeräte schalten sich bei steigendem Ladezustand schrittweise ab und begrenzen den Strom automatisch. Auf diese Weise kann auch bei langen Stillstandszeiten und niedrigen Außentemperaturen ein guter Ladezustand gewährleistet werden. Im Zweifelsfall konsultieren Sie die Gebrauchsanweisung des Herstellers des Geräts. Die richtige und regelmäßige Verwendung von Ladegeräten kann daher die Zuverlässigkeit und die Lebensdauer der Batterie erhöhen.

Auch wenn bei der Verwendung eines hochwertigen Ladegeräts keine Gefahr der Überladung besteht, sollte die Batterie nicht länger als 24 Stunden an das Ladegerät angeschlossen bleiben. Eine volle Ladung wird in der Regel durch Laden über Nacht erreicht.

Im Erhaltungsmodus können die Batterien auch bei langen Standzeiten des Fahrzeugs auf einem hohen Ladezustand gehalten werden. Einige Ladegeräte ermöglichen auch nach einer Tiefentladung zumindest eine teilweise Rekonditionierung der Batterie.

Wichtig: Auch wenn der Anschluss und die Bedienung des Ladegerätes nicht kompliziert sind, sollten einige Punkte beachtet werden. Das Laden einer Autobatterie unterscheidet sich in mehreren Aspekten vom Laden einer herkömmlichen Batterie. Die Bedienungsanleitung des Ladegeräts enthält alle notwendigen Informationen.

- Verbindungskabel abklemmen

-

Wie man richtig Starthilfe gibt

Starthilfe für ein Auto – die Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Nachmachen!

Eine leere Batterie kann oft mit einer Starthilfe wiederbelebt werden. Man muss nur wissen, wie. Sowohl für den Helfer als auch für den Fahrer des liegengebliebenen Fahrzeugs ist es daher sinnvoll zu wissen, was in diesem Fall zu tun ist.

Nach der ADAC-Pannenstatistik werden bis zu 46,2 Prozent aller Pannen durch schlecht gewartete Batterien verursacht. Fällt die Batteriekapazität unter einen kritischen Wert, kann sie die elektrischen Komponenten des Fahrzeugs nicht mehr ausreichend mit Strom versorgen. Oft kann als letzter Ausweg eine Starthilfe mit Hilfe eines Überbrückungskabels das Fahrzeug zum Laufen bringen.

Zuerst einmal: Die richtigen Werkzeuge und Hilfsmittel

Die gute Nachricht für alle Beteiligten: Um einem Auto mit entladener Batterie Starthilfe zu geben, wird neben einem Hilfsfahrzeug mit funktionierender Batterie nur ein Starthilfekabel benötigt. Wichtig: Der Durchmesser des Kabels sollte mindestens 16 mm betragen. Für Fahrzeuge mit großen Motoren wird ein Starthilfekabel mit einem Querschnitt von 25 mm empfohlen. Das Fahrzeug, das eine Panne hatte, muss von einer Batterie mit der gleichen Spannung versorgt werden. Normalerweise beträgt die Spannung der meisten Fahrzeuge 12 Volt. Nur wenige Oldtimer werden mit einer Spannung von 6 Volt betrieben. Beachten Sie in jedem Fall die Hinweise in den Betriebsanleitungen beider Fahrzeuge.

Sprungstart – Schritt für Schritt

- Vorbereitung

Beide Fahrzeuge müssen auf ebenem Boden abgestellt und gesichert werden. Der Helfer und das liegengebliebene Fahrzeug dürfen sich nicht berühren, da sonst die Gefahr eines Kurzschlusses besteht. Bei vielen neuen Fahrzeugen befindet sich die Batterie nicht mehr im Motorraum, aber Plus- und Minuspol sind in der Regel schnell zu finden. Gegebenenfalls kann ein Blick in die Betriebsanleitung hilfreich sein. Die Motoren beider Fahrzeuge müssen abgestellt werden.

Wichtig: Viele moderne Autos, bei denen sich die Batterie nicht unter der Motorhaube befindet, haben “Starthilfe” Anschlüsse im Motorraum, die genutzt werden müssen. In diesem Fall darf das Starthilfekabel nicht direkt an die Batterie angeschlossen werden.

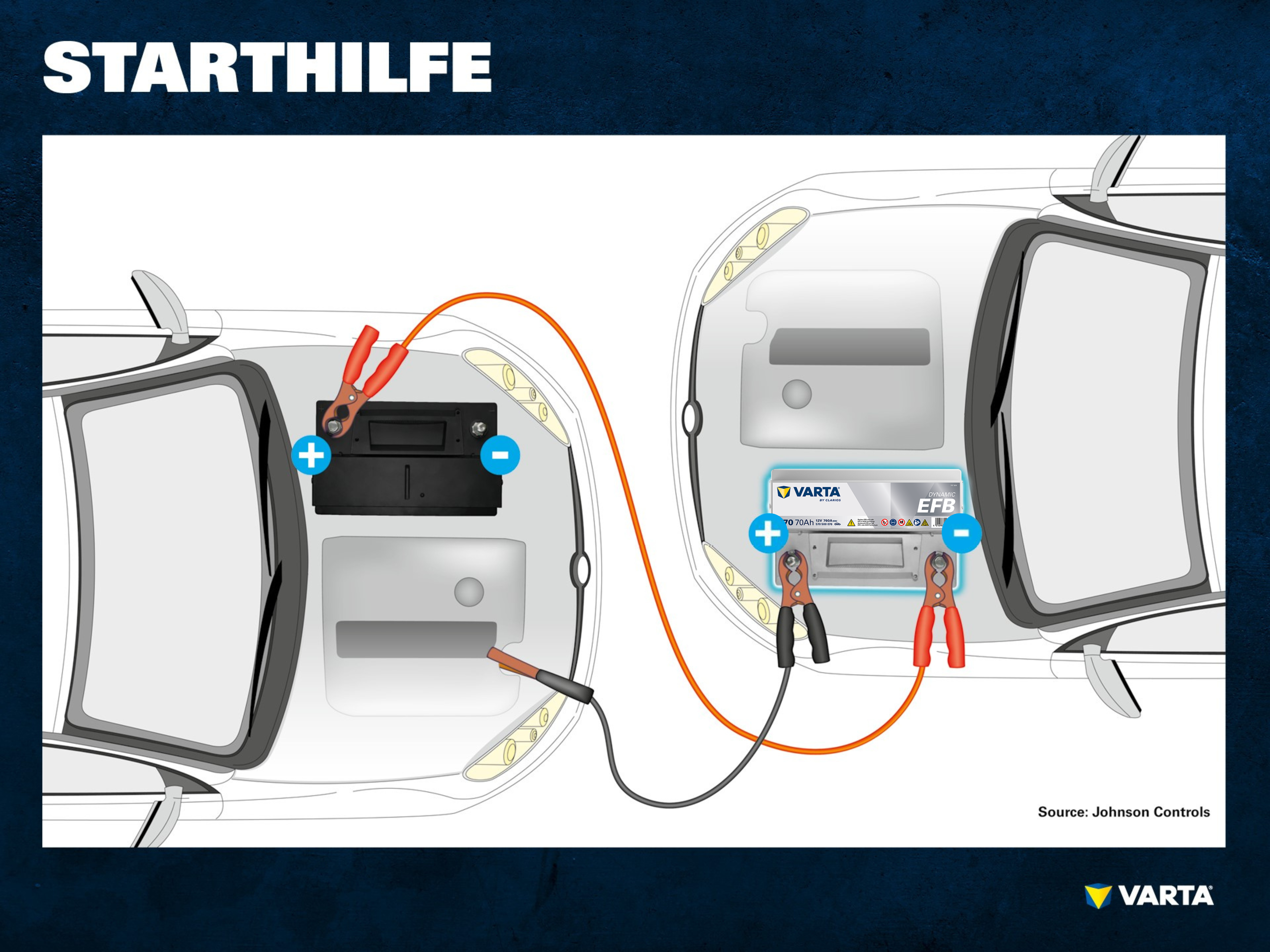

- Anschluss des Starthilfekabels

Das Starthilfekabel darf nur an den isolierten Kunststoffgriffen gehalten werden.

Wichtig: Das rote Kabel wird immer an den Pluspol und das schwarze Kabel an den Minuspol angeschlossen. Zunächst wird die Klemme des roten Kabels mit dem Pluspol des Begleitfahrzeugs verbunden. Das andere Ende des roten Kabels wird an den Pluspol des Pannenfahrzeugs angeschlossen. Dann wird die schwarze Klemme an den Minuspol der Hilfsbatterie angeschlossen.

Wichtig: Das andere Ende des schwarzen Kabels darf auf keinen Fall an den Minuspol angeschlossen werden, sondern an die Karosserie des Pannenfahrzeugs. Hierfür eignet sich ein festes, unlackiertes Metallteil im Motorraum des Fahrzeugs, zum Beispiel der Motorblock. Ein direkter Anschluss an den Minuspol des Pannenfahrzeugs wird nicht empfohlen, da dies zu Funkenbildung führen kann, die die Batterie beschädigen kann. Bei alten Blei-Säure-Batterien kann es sogar zu einem Austritt von Batteriesäure kommen, der Personen in der Umgebung gefährden kann. Außerdem besteht die Gefahr, dass sich Wasserstoff entzündet, daher ist es ratsam, eine Schutzbrille zu tragen.

- Fahrzeug starten und Starthilfekabel abziehen

Wichtig: Zuerst den Motor des helfenden Fahrzeugs starten und dann den Motor des liegengebliebenen Fahrzeugs. Gelingt das Anfahren, sollte im liegengebliebenen Fahrzeug ein elektrischer Verbraucher wie die Scheinwerfer oder die Heckscheibenheizung eingeschaltet werden. Dadurch werden Spannungsstöße beim Trennen der Klemmen von den Anschlüssen vermieden. Die Demontage der Kabelschellen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Um den Akku schnell wieder aufzuladen, empfiehlt sich eine längere Reise. Eine Alternative ist, die Batterie an ein Ladegerät anzuschließen.

Übrigens…

Nach allen Fällen von Tiefentladung sollten Sie eine Werkstatt aufsuchen, um die Gründe für den Ausfall zu untersuchen. Bei einer altersbedingt schwachen Batterie ist eine Starthilfe nur eine sehr vorübergehende Lösung, und das Problem kann beim nächsten Startversuch erneut auftreten. War eine große Anzahl elektrischer Verbraucher der Grund für die Entladung einer ansonsten in Ordnung befindlichen Batterie, lohnt sich der Gang in die Werkstatt, denn die Leistungsminderung durch den Verlust an aktivem Material ist dauerhaft.

- Starthilfe misslingt – was nun?

Wenn das Auto nicht anspringt oder sofort stehen bleibt, sollte man vor dem nächsten Starthilfeversuch etwa eine Minute warten. Gelingt die Starthilfe trotzdem nicht, liegt die Ursache oft in einem beschädigten oder ungeeigneten Starthilfekabel. In diesem Fall ist ein Versuch mit einem geeigneten oder intakten Starthilfekabel eine mögliche Lösung.

- Startbooster als Alternative

Eine gute Alternative zu herkömmlichen Starthilfekabeln ist der Einsatz eines Startboosters. Starthilfegeräte sind tragbare Lithium-Ionen-Batterien mit integriertem Überbrückungskabel. Der Anschluss der Kabelschellen ist identisch mit dem Anschluss eines Überbrückungskabels. Wichtig: Auch ein Starthilfegerät verliert bei winterlichen Temperaturen schnell an Kapazität, deshalb sollte das Starthilfegerät bei Minusgraden nicht im Auto bleiben.

Interessantes über Autobatterien

Das Funktionsprinzip einer Autobatterie

Die Batterie ist das elektrische Kraftwerk des Autos. Er bezieht seine Energie aus dem elektrochemischen Potenzial zweier galvanischer Zellen. Werden die Anode (negativer Pol) und die Kathode (positiver Pol) der Autobatterie zu einem Stromkreis verbunden, können elektrische Bauteile wie Scheinwerfer und Anlasser betrieben werden.

Gründe für die verringerte Leistung von Autobatterien

Durch die große Anzahl von elektrischen Verbrauchern in modernen Autos müssen Autobatterien heute mehr Strom liefern als früher. Batterien, die für die Start-Stopp-Technik geeignet sind, sind zwar robuster als alte Blei-Säure-Batterien, aber auch sie erreichen irgendwann das Ende ihrer Lebensdauer. Außerdem leiden alle Autobatterien unter dem Effekt der Selbstentladung, so dass Sie darauf achten sollten, dass bei längeren Standzeiten wirklich alle elektrischen Verbraucher ausgeschaltet oder abgeklemmt werden. Wird der Zustand der Batterie nicht regelmäßig überprüft, besteht die Gefahr, dass sie zum falschen Zeitpunkt ausfällt.

Lesen Sie hier über die möglichen Gründe, warum das Auto nicht anspringt.

Wie Sie die Autobatterie in gutem Zustand halten

Ein Batteriecheck im Rahmen der normalen Wartung ist ratsam. So lassen sich Leistungsmängel und Schäden frühzeitig erkennen. Die Zuverlässigkeit und Lebensdauer einer Batterie kann durch regelmäßiges Aufladen mit einem Ladegerät während des Winters erhöht werden.

Wichtig: Tiefentladung ist zu vermeiden, ebenso wie Feuchtigkeit und Schmutz, die Kriechströme verursachen können, die zu einer allmählichen Entladung der Batterie führen können

Wie man Autobatterien richtig pflegt.

-

Das Auto springt nicht an

Warum springt das Auto nicht an – liegt es an der Batterie?

Stellen Sie sicher, dass Ihr Auto immer anspringt: Wie man die Entladung der Batterie verhindert

Alle Autofahrer fürchten dieses Geräusch: Wenn sie den Zündschlüssel drehen oder den Anlasserknopf drücken, ist nur ein müdes Stöhnen zu hören. Nach ein paar weiteren Startversuchen gibt der Anlasser schließlich auf. Das Auto springt nicht an. Der Grund für Startschwierigkeiten ist in der Regel, dass die Batterie schlecht geladen ist. Start-Stopp-Automatik, Klimaanlagen, Sitzheizungen, moderne Unterhaltungssysteme und andere elektrische Verbraucher belasten die Batterie. Deshalb ist es wichtig, dass eine leistungsfähige Batterie verwendet wird, die den gestiegenen Anforderungen in modernen Fahrzeugen gerecht wird.

Unser Schnellcheck: Die häufigsten Gründe für eine leere Batterie

- “Energiefresser”

- Stille Verbraucher

- Extreme Temperaturen

Heizelemente im Lenkrad und im Fahrer- und Beifahrersitz sowie die Windschutzscheiben- und Heckscheibenheizung sind echte “Energiefresser” und belasten die Batterie stark. Besonders in modernen Fahrzeugen mit Start-Stopp-Funktion spielt die Batterie eine Schlüsselrolle im Fahrzeugsystem. Sie sorgt dafür, dass beim Abstellen des Motors, zum Beispiel an der Ampel, nicht nur das Radio und die Klimaanlage weiter funktionieren. In manchen Fällen versorgt es auch gleichzeitig bis zu 150 verschiedene elektrische Verbraucher mit dem nötigen Strom. Und er hat immer noch genug Kraft, um den Motor wieder anzulassen, wenn die Ampel grün wird. Moderne Autobatterien sind echte Kraftpakete, aber auch sie müssen in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Obwohl moderne Batterien wartungsfrei sind, müssen sie regelmäßig auf ihren Ladezustand (SOC) und ihren Gesundheitszustand (SOH) überprüft werden, um drohende Batteriedefekte zu erkennen, bevor sie zu einem Totalausfall führen können.

Stille Verbraucher sind die elektrischen Komponenten im Auto, die eine Batterieentladung verursachen, auch wenn das Fahrzeug ausgeschaltet ist. Verbraucher wie Alarmanlagen, Uhren oder schlüssellose Zugangssysteme bleiben im Standby-Modus, auch wenn das Fahrzeug ausgeschaltet ist, und verursachen so eine kontinuierliche Entladung der Batterie. Auch wenn der Stromverbrauch nur gering ist, wirkt er sich durch seine kontinuierliche Wirkung negativ auf den Ladezustand der Batterie aus. Nach längeren Standzeiten, zum Beispiel bei längeren Urlauben, kann es vorkommen, dass das Auto wegen einer entladenen Batterie nicht mehr anspringt.

Auch das Wetter hat einen Einfluss auf den Ladezustand von Autobatterien. Sowohl Hitze als auch Kälte belasten die Batterie. Vor allem bei Minusgraden kommt es häufiger zu Startproblemen. Der Grund dafür: Bei niedrigen Temperaturen laufen die elektrochemischen Reaktionen in der Batterie langsamer ab. Die Elektronen bewegen sich nur langsam, was die Startleistung der Batterie verringert. Bei niedrigen Temperaturen wird das Starten auch durch die Dicke des Motoröls erschwert, da es bei Temperaturen unter 0° C sehr zähflüssig wird. Der Anlasser benötigt einen höheren Anlaufstrom, um diesen Widerstand zu überwinden. Hinzu kommt eine erhöhte Belastung durch anspruchsvolle Verbraucher wie Heizungen und Ventilatoren. Niedrige Temperaturen beeinträchtigen nicht nur die Startleistung. Das Aufladen der Batterie ist aufgrund der Kälte langsamer, so dass die Batterie mehr Zeit benötigt, um vollständig geladen zu werden. Darüber hinaus ist die maximale Leistung des Generators begrenzt. Wenn viele Verbraucher aktiv sind, bleibt wenig Energie übrig, um die Batterie zu laden.

Heiße Tage können auch Startprobleme verursachen. Außentemperaturen über 20 Grad beschleunigen die chemischen Prozesse in Autobatterien, die eine Selbstentladung oder Korrosion begünstigen.

Unabhängig von Winter- oder Sommertemperaturen: Auch viele Start-Stopps oder Stop-and-Go-Fahrten, zum Beispiel auf der Autobahn, tragen zu einer stärkeren Belastung der Batterie bei.

Bei richtiger Pflege lässt sich die Lebensdauer der Batterie zwar verlängern, aber genau wie Reifen und Bremsen sind Batterien Verschleißteile, die nur eine begrenzte Lebensdauer haben. Aus diesem Grund sollte die Batterie bei jedem Werkstattbesuch geprüft werden. Viele Werkstätten bieten einen Batterietest mit Hilfe geeigneter Batterietester an.

Interessantes zu Leistung, Ladezustand und Lebensdauer der Batterie

Nach einer Vielzahl von Ladezyklen und gegen Ende ihrer Nutzungsdauer haben herkömmliche Starterbatterien (SIL) nur noch eine Kapazität von 20 %. Bei gleicher Belastung haben die EFB-Batterien noch 50 %. Die leistungsfähigeren AGM-Batterien halten viermal so viele Ladezyklen aus wie SLI-Batterien und liefern dennoch 80 % ihrer Energie. Eine Tiefentladung der Batterie sollte immer vermieden werden, da dies zu einer dauerhaften Schädigung der Batteriezellen führt. Obwohl tiefentladene Batterien mit einem geeigneten Ladegerät wiederbelebt werden können, bleibt der entstandene Schaden bestehen.

Im Falle einer Tiefentladung ist ein sofortiges Wiederaufladen erforderlich. Je länger die Batterie im tiefentladenen Zustand verbleibt, desto schwerwiegender sind die Schäden an der Batterie.

-

Funktion der Autobatterie

Wie funktioniert eine Autobatterie und wie ist sie aufgebaut?

Die traditionelle Funktion der Batterie im Motorraum ist hinlänglich bekannt: Ohne die Batterie kann das Fahrzeug nicht gestartet werden. Neben dem Anlasser benötigen auch die Zündkerzen, Glühkerzen, Lichter und elektronische Anwendungen elektrische Energie. Aber wie ist eine Batterie aufgebaut und wie funktioniert sie?

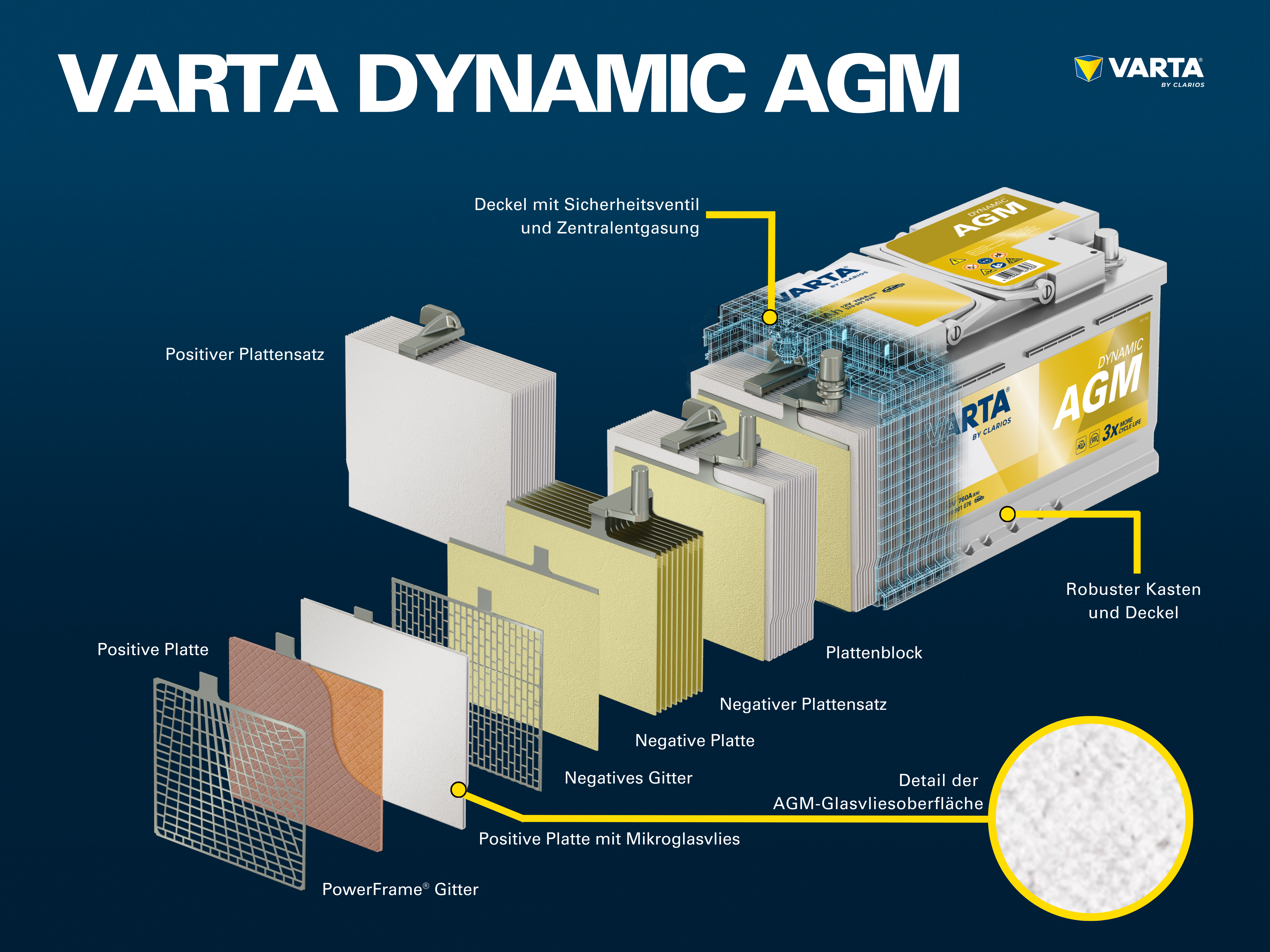

Blei-Säure-Batterien: Komponenten und Aufbau

Viele Autofahrer werden sich beim Kauf einer neuen Autobatterie des hohen Gewichts bewusst. Gewichte von etwa 10,5 kg bis zu 30 kg sind möglich. Der Grund dafür sind die Bleiplatten in den Batteriezellen.

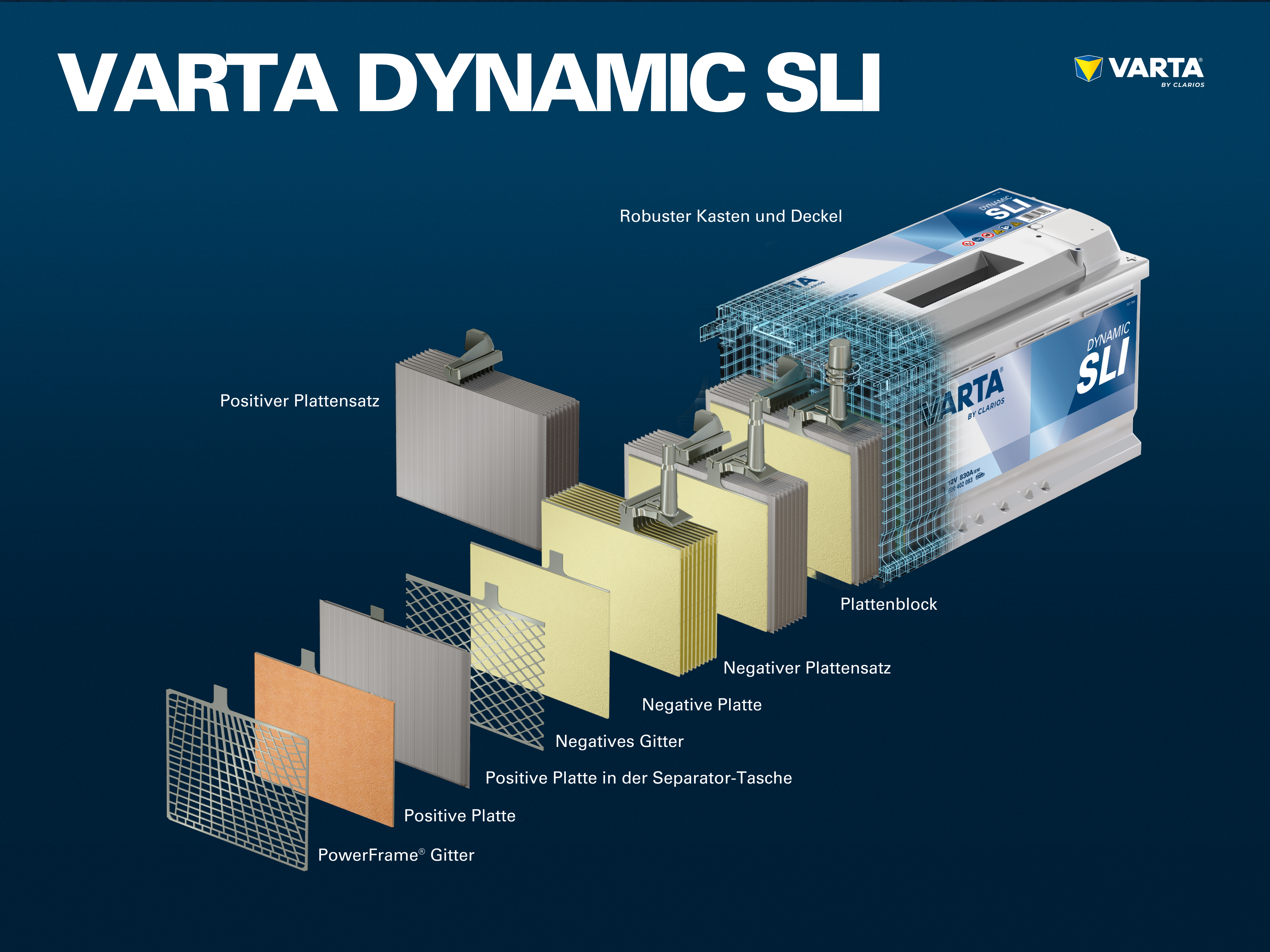

Bestandteile und Aufbau einer Batteriezelle

Positive Elektrode:

- Positive Platte: In einer Blei-Säure-Batterie besteht die positiv geladene Platte (aktives Material) aus Bleioxid (PbO2), das in einen Elektrolyten eingetaucht ist.

- Positivgitter: Das positive Gitter besteht aus einer Bleilegierung und wird zur Aufnahme des aktiven Materials und als Stromkollektor verwendet.

Negative Elektrode:

- Negative Platte: Die negativ geladene Platte (aktives Material) besteht aus reinem Blei (Pb), das ebenfalls in einen Elektrolyten getaucht ist.

- Negative Platte: Wie die positive Platte besteht auch diese aus einer Bleilegierung und dient dem gleichen Zweck.

Die unterschiedlich geladenen Elektroden sind durch einen Trennsack getrennt.

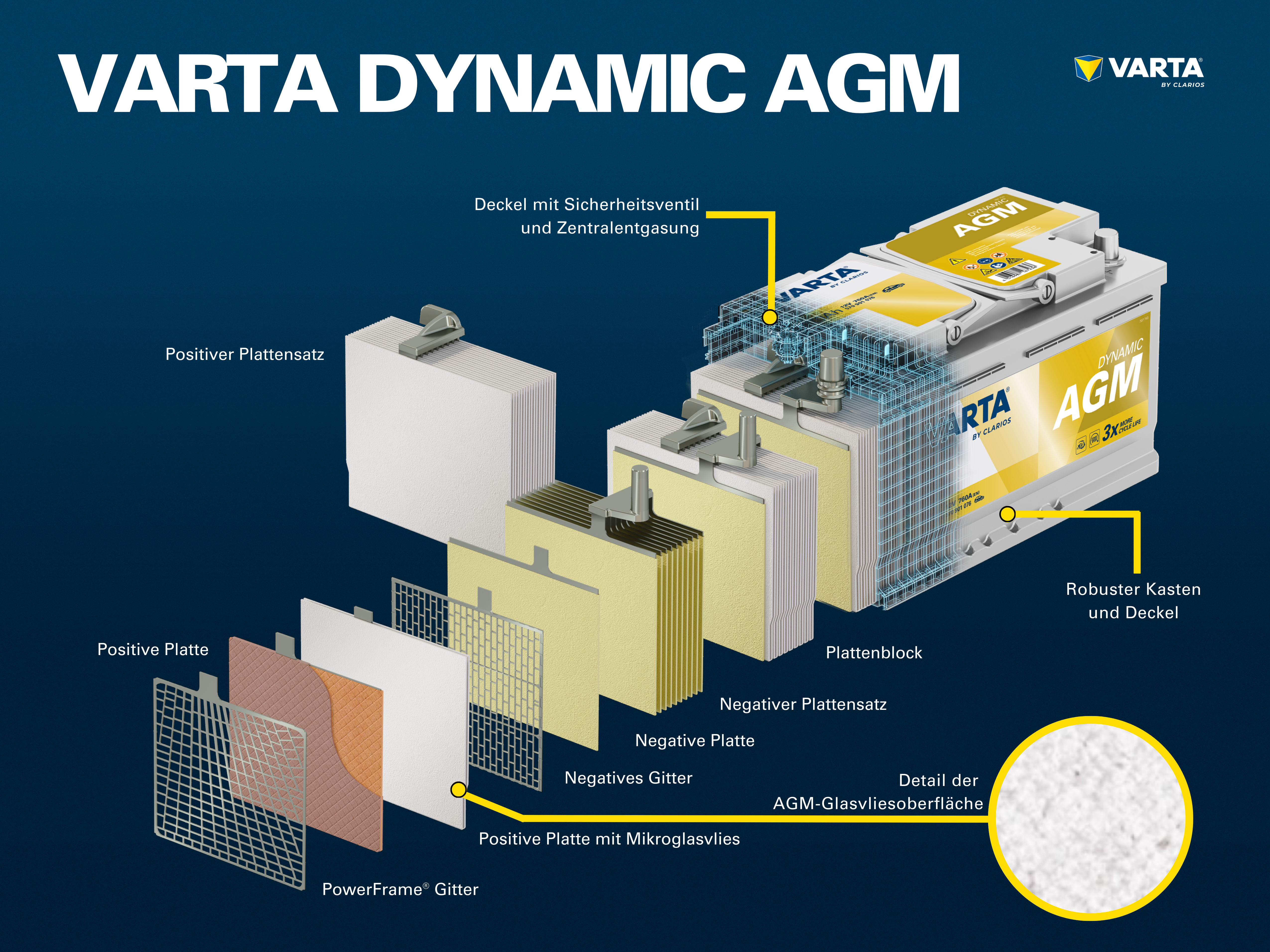

Der Elektrolyt ist ein Gemisch aus Schwefelsäure (H2SO4) und destilliertem Wasser. Dieser Elektrolyt kann in flüssiger Form (wie in herkömmlichen Nassbatterien oder in der verbesserten EFB-Technologie), in Gelform oder in einer Glasmatte gebunden sein (wie in der AGM-Technologie für neuere Start-Stopp-Anwendungen).

Mehrere positive Elektroden bilden einen positiven Plattensatz und mehrere negative Elektroden bilden einen negativen Plattensatz. Ein negativer und ein positiver Plattensatz bilden zusammen einen Plattenblock. Ein Plattenblock ist eine Batteriezelle.

Eine herkömmliche Starterbatterie besteht aus 6 in Reihe geschalteten Zellen mit einer Nennspannung von jeweils 2 V, wodurch sich bei voller Ladung eine Spannung von genau 12,72 V ergibt. Die Kapazität und die Kaltstartfähigkeit der Batterie ergibt sich aus der Anzahl der Platten pro Zelle.

Faustregel: Je mehr Platten eine Zelle enthält und damit eine größere Oberfläche bildet, desto größer ist die Kaltstartleistung (CCA), die die Batterie liefern kann. Wird der Platz in der Zelle jedoch für weniger, dafür aber dickere Platten genutzt, erhöht sich die Zyklenstabilität. Das bedeutet, dass die Batterie für einen höheren Ladedurchsatz (kontinuierlicher Lade- und Entladevorgang) ausgelegt ist.

Die Zellen befinden sich in einem Gehäuse aus säurebeständigem Kunststoff (Polypropylen). Bei einer herkömmlichen SLI-Batterie ist diese durch einen Deckel mit einem Labyrinthsystem verschlossen, das das Austreten der Batterieflüssigkeit verhindert und die Flüssigkeit von den Gasen trennt.

Frühe Batterien hatten Schraubverschlüsse, mit denen sie mit destilliertem Wasser nachgefüllt werden konnten. Moderne Batterien sind völlig wartungsfrei. Das Wasser muss und darf nicht nachgefüllt werden. Obwohl AGM-Batterien noch Einwegstecker haben, dürfen diese unter keinen Umständen geöffnet werden.

Autobatterie-Funktion: Chemische Energie wird zu elektrischer Energie

Eine Autobatterie speichert Energie in chemischer Form und wandelt sie in elektrische Energie um. Bei diesem elektrochemischen Prozess reagieren vier Stoffe miteinander:

- Wasserstoff (H)

- Sauerstoff (O2)

- Blei (Pb)

- Schwefel (S)

Das Anschließen eines externen Verbrauchers setzt die chemische Reaktion in der Batterie in Gang:

- Der Elektrolyt, ein Gemisch aus Schwefelsäure (H2SO4) und destilliertem Wasser, zerfällt in positiv geladene Wasserstoff-Ionen (H+) und negativ geladene Sulfat-Ionen (SO42-).

- Gleichzeitig wandern Elektronen (2e–) von der negativen zur positiven Elektrode über den externen Verbraucher.

- Um diesen Elektronenfluss zu kompensieren, wandern Sulfat-Ionen aus dem Elektrolyten in die negative Elektrode, wo sie mit dem Blei (Pb) zu Bleisulfat (PbSO4) reagieren.

- Bleisulfat entsteht auch in der positiven Elektrode: Die Bindung des Sauerstoffs (O2) im Bleioxid (PbO2) wird durch die Übertragung von Elektronen aufgebrochen und der Sauerstoff geht in den Elektrolyten über. Das verbleibende Blei (Pb) verbindet sich mit dem Sulfat (SO4) des Elektrolyten.

- Dort verbindet sich der Sauerstoff mit dem Wasserstoff zu Wasser (H2O). Da die Schwefelsäure durch die Bildung von Bleisulfat verbraucht wird, sinkt die Konzentration der Elektrolytlösung. Wenn die Konzentration der Schwefelsäure unter ein bestimmtes Niveau fällt, muss die Batterie wieder aufgeladen werden.

- Beim Laden laufen die chemischen Prozesse in umgekehrter Reihenfolge ab. Am Ende können die ursprünglichen Elemente wiedergefunden werden: Die positive Elektrode besteht aus Bleisulfat (PbSO4), die negative Elektrode aus reinem Blei (Pb) und der Elektrolyt besteht aus verdünnter Schwefelsäure (H2SO4). Da dieser Umwandlungsprozess mit Verlusten verbunden ist, kann eine Batterie nur eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen verkraften. Ihre Nutzungsdauer ist daher begrenzt.

.jpg?sfvrsn=5df8949e_34)

Probleme mit Blei-Säure-Batterien: Sulfatierung und Säureschichtung

Wird eine Batterie mit einer zu niedrigen Spannung geladen oder wird sie ständig mit einer zu niedrigen Spannung (unter 80 %) betrieben, kommt es zu einer Säureschichtung, die auch als Schichtung bezeichnet wird. Die Säure im Elektrolyten schichtet sich aufgrund der schlechten Durchmischung. Unterschiedliche Dichten führen zu einer Schichtung der Schwefelsäure am Boden und des Wassers im oberen Bereich der Batterie. Dadurch kann nur der mittlere Teil des Elektrolyten, also nur ein Drittel, für den Entlade- und Ladevorgang genutzt werden.

Eine mögliche Ursache für die Säureschichtung sind vor allem Kurzstreckenfahrten bei gleichzeitiger Nutzung einer großen Anzahl von elektrischen Verbrauchern. In diesem Fall hat die Lichtmaschine nicht genügend Zeit, die Batterie wieder aufzuladen.

.png?sfvrsn=1aee4d9_34)

Eine Folge der Säureschichtung ist die Sulfatierung. Geschieht dies in der Batterie oder wird sie nicht ständig ausreichend geladen, kristallisiert das Bleisulfat (PbSO4) an den Elektroden aus und bildet im Laufe der Zeit größere Kristallstrukturen. Dieser Vorgang wird als Sulfatierung bezeichnet. Die Kristallisation verhindert die Rückumwandlung von Bleisulfat in die ursprünglichen Bestandteile Blei oder Bleioxid, was zu einer Verhinderung der Ladungsaufnahme und einer Verringerung der Kaltstartleistung führt.

Scharfe Kristalle können auch die Separatoren beschädigen oder Kurzschlüsse in den Zellen verursachen.

Um diesem Effekt entgegenzuwirken und ein vorzeitiges Versagen der Batterie zu verhindern, sollte eine Batterie nie über einen längeren Zeitraum einem niedrigen Ladezustand ausgesetzt werden. Dazu ist es ratsam, die Batterie regelmäßig zu testen und gegebenenfalls voll aufzuladen.

Möchten Sie mehr über dieses Thema erfahren? Wie man eine Batterie richtig lädt.

Neue Batterietechnologien: AGM und Lithium-Ionen

Bislang hatten herkömmliche Blei-Säure-Batterien einen hohen Anteil am Markt. Der Markt verändert sich jedoch schnell: Innovative Batterietechnologien für Start-Stopp-Fahrzeuge wie AGM verwenden in einer Matte gebundene Säure, um eine höhere Zyklenstabilität und eine zuverlässige Leistung in Fahrzeugen mit erhöhtem Energiebedarf zu gewährleisten. Ein weiterer Vorteil von AGM: Eine Säureschichtung ist aufgrund der gebundenen Säure nicht mehr möglich.

Eine neue Generation von Autobatterien für Mikro-Hybridfahrzeuge arbeitet mit 48 V und verwendet Zellen mit Lithium-Ionen-Technologie.

-

12-Volt-Batterien in Elektroautos

Die Rolle von 12-Volt-Batterien in Elektrofahrzeugen

Haben Sie sich schon einmal gefragt, was passiert, wenn die Lithium-Ionen-Batterie in einem modernen Elektro- oder Hybridfahrzeug nicht mehr funktioniert? Schauen Sie unter die Motorhaube und Sie werden Ihre Antwort finden. Neben der Hochvolt- Traktionsbatterie befindet sich möglicherweise eine zweite: Eine 12-Volt-Batterie dient als zweite Stromquelle, um bei einem Ausfall der Antriebsbatterie die unterbrechungsfreie Funktion sicherheitskritischer Systeme, aber auch wichtiger Nebenaggregate wie der Zentralverriegelung zu gewährleisten.

Autofahrer finden heute immer mehr Komfort- und Sicherheitsfunktionen wie Fahrspurassistent, Frontassistent oder den proaktiven Insassenschutz in intelligenten Systemen an Bord. Dasselbe gilt für die meisten Überwachungsfunktionen des Fahrzeugs, die ebenfalls von automatischen Kontrollsystemen gesteuert werden. Dies wiederum erhöht den Bedarf an einer zuverlässigen, leistungsstarken Stromversorgung. VARTA® AGM- und EFB Batterien haben ihre Zuverlässigkeit in dieser Hinsicht seit Jahren unter Beweis gestellt, was sie zum perfekten Begleiter bei der Unterstützung des 12-Volt-Bordnetzes von Elektro- oder Hybrid-Elektrofahrzeugen macht.

.jpg?sfvrsn=8b579a7d_4)

Bereit für die Zukunft

Lithium-Ionen-Batterien gelten als Nachfolger der Blei-Säure-Technologie, wenn es um den Antriebsstrang von Elektro- oder Hybridelektrofahrzeugen geht. Sie sind jedoch nicht so robust wie andere wiederaufladbare Technologien und müssen ständig überwacht werden. Lithium-Ionen-Zellen müssen vor Überladung und Tiefentladung geschützt werden. Außerdem muss die Spannung innerhalb sicherer Grenzen gehalten werden, was eine spezielle Schutzschaltung erforderlich macht. Ein weiterer Aspekt der Schutzschaltung ist die Überwachung der Zelltemperatur, um kritische Fehlfunktionen zu erkennen und zu vermeiden.

Hier spielen bereits bewährte Lösungen wie AGM und EFB ihre Stärken aus. Sie springen ein, wenn die Hochspannungsbatterie ausfällt oder sich abschaltet, um das Fahrzeug zu ver- und entriegeln und dienen außerdem als zusätzliche Stromversorgung zur Pufferung der elektrischen Anlage. Sie sorgen dafür, dass wichtige Sicherheitsfunktionen wie ABS und ESP jederzeit funktionieren. AGM- und EFB-Batterien sind noch lange nicht veraltet. Ihre Konstruktion und ihr Verhalten sowie das Fehlen von Elektronik machen sie zu einer zuverlässigen und robusten Energiequelle.

Das VARTA® 12-Volt-Batterieportfolio ist bereit, sowohl die heutigen als auch die zukünftigen Elektrofahrzeuge zu unterstützen. Sie verfügen über genügend freie Kapazitäten, um auch künftige Verbraucher zuverlässig zu versorgen. Unsere VARTA® Autobatterien liefern Energie für wichtige Sicherheitssysteme, Komfortfunktionen und Kraftstoffsparfunktionen. Heute und morgen.

-

Start-Stopp-Mythen

Fakt oder Fiktion? 5 Mythen über Start-Stopp

Mythos:

Start-Stopp entlädt die Batterie so stark, dass das Fahrzeug irgendwann nicht mehr starten kann.

Fakt:

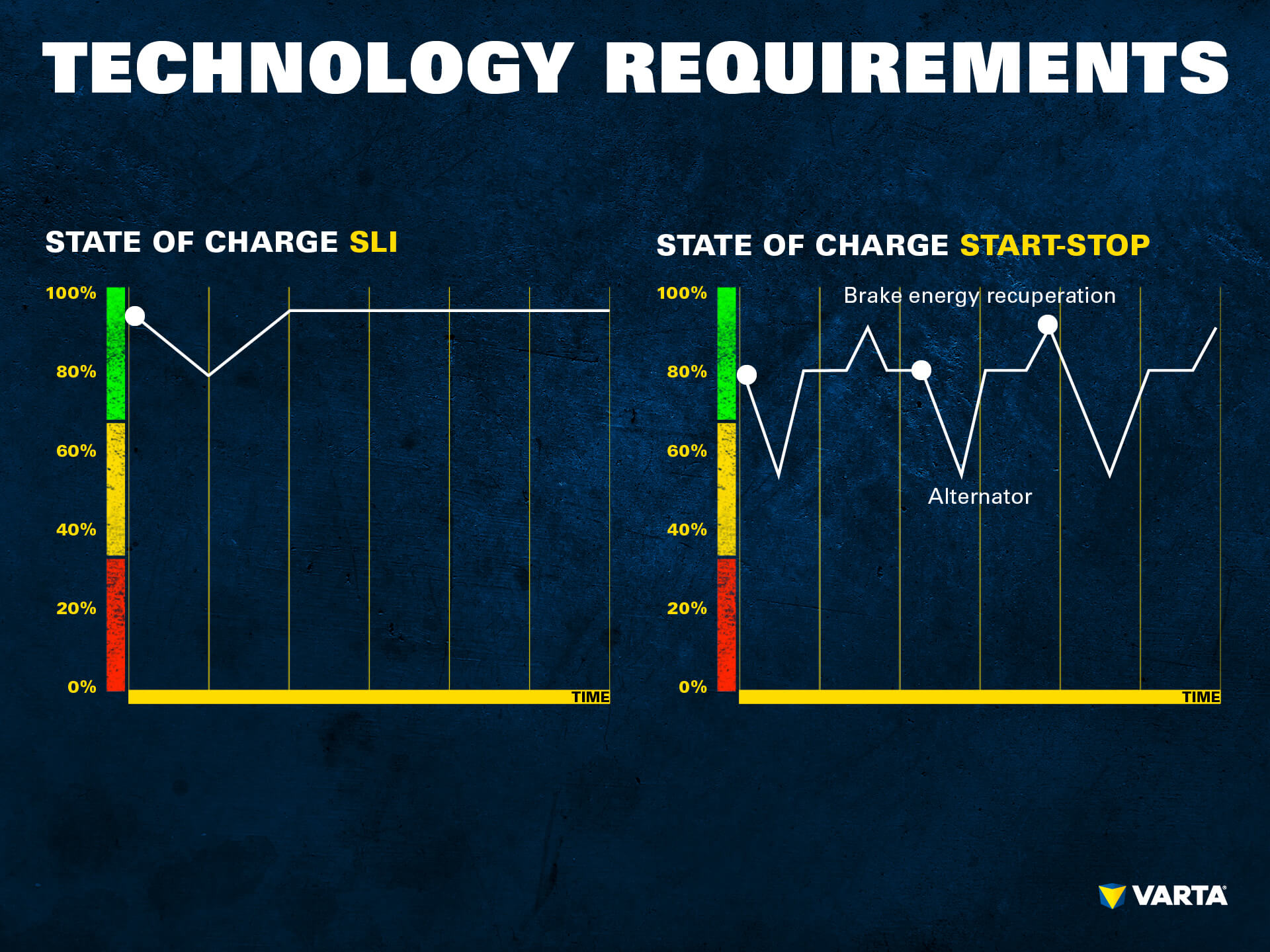

Alle Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion haben einen Batteriesensor und ein Energiemanagementsystem, die auf die Architektur des Fahrzeugs und der Batterie abgestimmt sind. Der Batteriesensor überwacht kontinuierlich den Ladezustand der Batterie und schaltet den Motor nur dann ab, wenn alle Fahrzeugparameter für einen sicheren Neustart erfüllt sind. Neben dem Ladezustand überwachen die Batteriemanagementsysteme auch den Gesundheitszustand der Batterie.

In den meisten Fahrzeugen wird die Batterie mit weit mehr als 70 % des Ladezustands (SOC) betrieben. Damit ist der Start immer gewährleistet, wenn die Batterie in gutem Zustand ist. Wenn die Batterie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, wird die Start-Stopp-Funktion durch das Energiemanagementsystem des Fahrzeugs deaktiviert. In diesem Fall sollte die Batterie rechtzeitig durch eine neue und gleichwertige Batterie ersetzt werden, da sonst die Startfähigkeit vor allem nach längeren Stillstandszeiten und bei kaltem Motor nicht mehr gewährleistet ist.

Mythos:

Die Hersteller von Start-Stopp-Systemen halten sich nicht an einheitliche Normen. Dadurch wird die Batterie geschädigt.

Fakt:

Um die Euro-6-Anforderungen zu erfüllen, gibt es verschiedene Versionen von Start-Stopp-Systemen. Natürlich spielt das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen immer eine Rolle. Daher sind die Maßnahmen in einem Luxusfahrzeug anspruchsvoller als in einem Kleinwagen. Bei jedem Fahrzeug stimmt der Hersteller die Batterie jedoch auf die jeweiligen Anforderungen ab, so dass eine zuverlässige und effiziente Funktion gewährleistet ist.

Bei VARTA-Batterien können Sie sicher sein, dass sie ursprünglich für den Einsatz in Neufahrzeugen produziert wurden. Unsere Original-Ersatzteile entsprechen den höchsten Qualitätsanforderungen und sind für maximale Leistung ausgelegt. Dafür steht das OE-Logo.

Mythos:

Start-Stopp erhöht den Kraftstoffverbrauch durch ständiges Aus- und Einschalten des Motors.

Fakt:

Das ist nicht richtig. Praktische Tests haben gezeigt, dass eine Einsparung von einem halben Liter Kraftstoff pro 100 km erreicht werden kann. Dank der Start-Stopp-Automatik verbrauchen einige Fahrzeuge bis zu 15 % weniger Kraftstoff als bei deaktiviertem Start-Stopp-System. Das ist sicherlich gut für die Umwelt – denn beim Abstellen des Motors entstehen keine Abgase und somit wird auch kein CO2 in die Atmosphäre abgegeben.

Mythos:

Start-Stopp nimmt dem Fahrer zu viel von der Entscheidungsfindung ab. Damit geben sie einen beträchtlichen Teil ihrer Kontrolle ab.

Tatsache:

Dieses Unbehagen mag aus der Erinnerung an die Zeiten kommen, in denen sie als Fahrschüler den Motor an einer grünen Ampel abgewürgt haben.

Tatsache ist, dass die Menschen zunehmend mit den neuen Assistenzsystemen in modernen Fahrzeugen vertraut werden. Zum Beispiel die automatische Lichtschaltung, die automatische Aktivierung des Scheibenwischers bei Regen oder das Vibrieren des Lenkrads bei aktiviertem Spurhalteassistenten, wenn Sie die Fahrspur ohne Blinker verlassen. All das ist zunächst ungewohnt, wird aber bei täglichem Gebrauch schnell zur Selbstverständlichkeit.

Mythos:

Man muss warten, bis der Motor wieder anspringt und kann deshalb nicht schnell losfahren.

Fakt:

Fahrzeuge reagieren heute so schnell, wenn man die Kupplung oder das Gaspedal betätigt, dass es beim Anfahren eigentlich keine spürbare Verzögerung gibt. Die Verzögerung kann oft auf Ablenkungen und nicht auf das Starten des Motors mit dem Start-Stopp-System zurückzuführen sein.

-

Unterschiede zwischen EFB und AGM

EFB oder AGM – Welche Batterie brauche ich?

Es kann nicht immer davon ausgegangen werden, dass die Batterie, die bereits im Fahrzeug eingebaut ist, auch wirklich die beste Technologie für das Fahrzeug ist – vor allem, wenn die Batterie bereits ersetzt wurde. Dies macht es auch schwierig, die Wahl der Ersatzbatterie durch die Werkstatt zu verstehen. Wir haben die wichtigsten Punkte für die Entscheidung, wann eine EFB oder eine AGM die beste Wahl für ein Fahrzeug ist, zusammengefasst.

EFB-Batterien – für Kompakt- und Mittelklassewagen mit Start-Stopp

EFB-Batterien sind eine Weiterentwicklung der herkömmlichen Blei-Säure-Batterien. Das Polyvlies-Material auf der Oberfläche der Positivplatte garantiert eine längere Lebensdauer des EFB. EFB-Batterien haben einen geringen Innenwiderstand und zeichnen sich durch eine doppelt so hohe Anzahl von Ladezyklen* im Vergleich zu herkömmlichen Starterbatterien sowie eine hohe Belastbarkeit aus.

EFB-Batterien eignen sich für die Stromversorgung von Fahrzeugen:

- mit einfachen Start-Stopp-Automatiken

- ohne Start-Stopp, aber mit anspruchsvollen Fahranforderungen (z.

- ohne Start-Stopp-Automatik, aber mit umfangreicher Ausstattung.

Wenn das Fahrzeug ursprünglich mit einer EFB-Batterie geliefert wurde, kann auch eine EFB-Batterie als Ersatz verwendet werden. Benötigt der Autobesitzer noch mehr Leistung oder hat er ein sehr anspruchsvolles Fahrprofil mit viel Stadtverkehr, kann eine leistungsstarke AGM-Batterie gewählt werden.

AGM-Batterien, für Autos der oberen Mittelklasse, SUVs und Premiumfahrzeuge

Wartungsfreie und auslaufsichere AGM-Batterien (“AGM” steht für “Absorbent Glass Mat”, weil der Elektrolyt in einem saugfähigen Glasvlies gebunden ist) sind leistungsstarke Batterien für Start-Stopp-Automatik und haben sehr gute Kaltstarteigenschaften. Dank der Zyklenfestigkeit einer AGM-Batterie kann ein warmer Motor in kurzen Abständen mehrmals abgestellt und wieder gestartet werden, ohne dass es zu Schwierigkeiten beim Wiederanfahren kommt. Sie bieten auch bei den häufigen Stopps genügend Reserven, um die elektrischen Verbraucher weiter zu versorgen und trotzdem einen zuverlässigen Start zu gewährleisten.

Eine AGM-Batterie ist der ideale Energiespeicher

- für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Automatik und Rückgewinnung der Bremsenergie (Rekuperation),

- für Autos mit hochwertiger Ausstattung und anspruchsvollem Zubehör.

Ersetzen Sie eine AGM-Batterie nur durch eine AGM-Batterie

Fahrzeuge mit einer erweiterten Start-Stopp-Automatik sind mit einer AGM-Batterie ausgestattet. Als Ersatz darf nur eine AGM-Batterie verwendet werden.

Was ist der Grund für die eingeschränkte Auswahl der Batterie?

Batterien mit modernen Technologien wie EFB und AGM werden durch einen Batteriesensor überwacht und sind eng mit dem Batteriemanagementsystem (BMS) verbunden. Wird eine falsche Batterie verwendet, kann dies zu Mängeln in der Start-Stopp-Automatik, Ausfällen von Komfortfunktionen und einer verkürzten Lebensdauer der Batterie führen.

Wann ist ein Wechsel von EFB auf AGM empfehlenswert?

Ein Umstieg auf eine AGM-Batterie ist immer dann ratsam, wenn durch eine große Anzahl elektrischer Verbraucher ein erhöhter Strombedarf entsteht oder wenn eine maximale Einsatzbereitschaft gefordert ist. Ein Vorteil der AGM-Batterien ist die Kraftstoffersparnis, die durch den effektiven Betrieb der Start-Stopp-Automatik erreicht wird – und somit Geld sparen. Alle Verbraucher im Bordnetz profitieren von einer guten Stromversorgung, auch in Stopp-Phasen und arbeiten auch bei ungünstigen Witterungsbedingungen zuverlässig.

Wenn Sie wissen wollen, welche Batterie speziell zu Ihrem Fahrzeug passt, werfen Sie einen Blick auf unseren VARTA Batterie-Finder.

*Prüfnorm EN 50342-1 und für EFB und AGM zusätzlich EN 50342-6

-

Auswertung von Batterietests

Korrekte Bewertung der Batterietestergebnisse

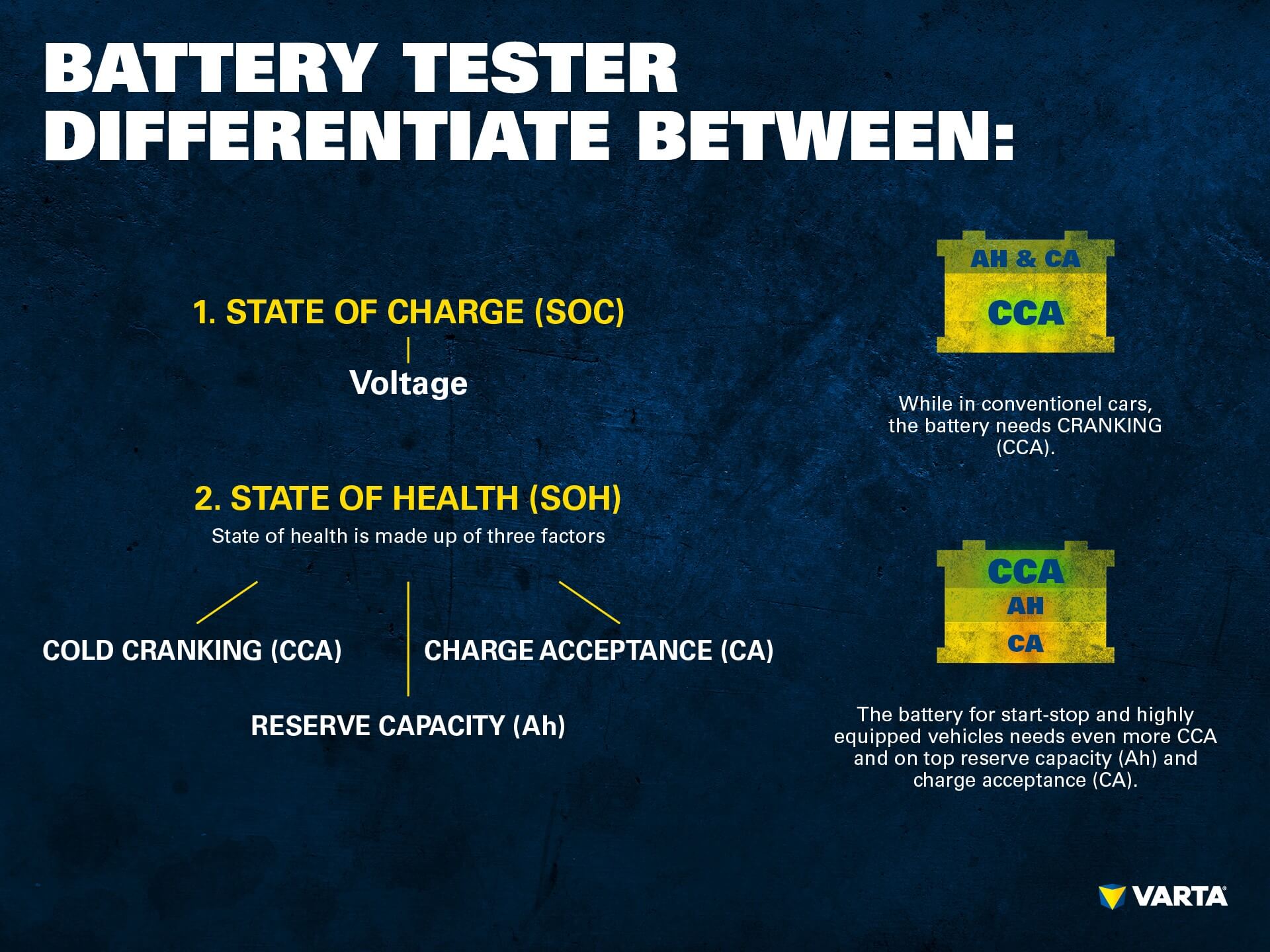

Tests von herkömmlichen Starterbatterien (SLI) können schnell durchgeführt werden. Bei Batterien für Start-Stopp-Systeme müssen jedoch wesentlich mehr Faktoren berücksichtigt werden. Wir haben die Bedeutung der Testergebnisse für herkömmliche SLIs und Start-Stop-Batterien für Sie zusammengefasst.

Test und Bewertung herkömmlicher Nassbatterien

Die Prüfung einer Starterbatterie nimmt nur wenig Zeit in Anspruch. Bei diesem gängigen Batterietyp gibt allein die Bestimmung der Leerlaufspannung ausreichend zuverlässige Auskunft über den Zustand der Batterie, da bei herkömmlichen Starterbatterien nur ein kräftiger Kaltstartstrom für die volle Funktionsfähigkeit entscheidend ist.

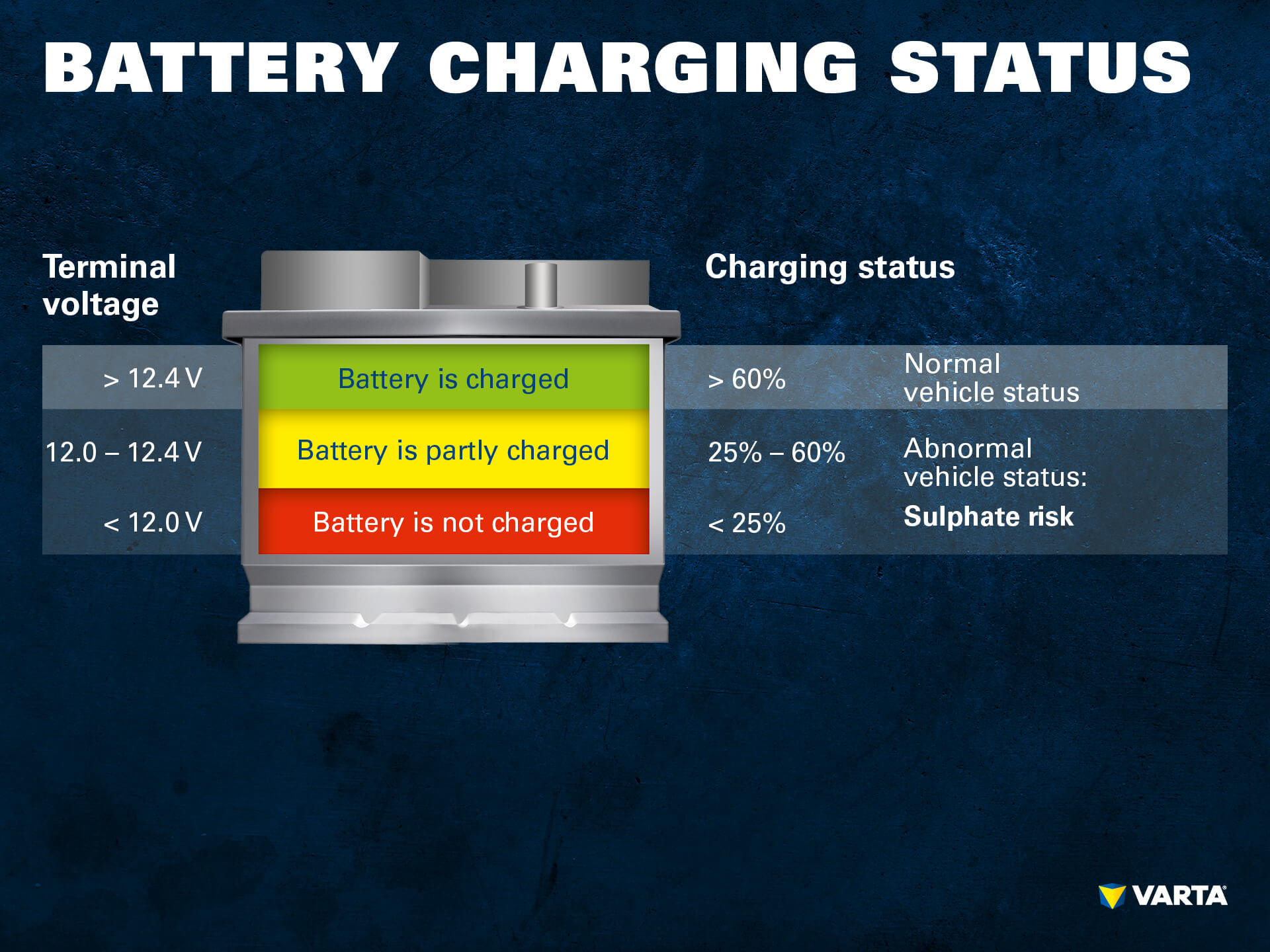

Die meisten Starterbatterien sind heute wartungsfrei. Bei wartungsfreien Batterien sind in der Regel keine Einfüllstutzen vorhanden, so dass eine Messung mit einem Aräometer nicht möglich ist. Die Ladung kann aber auch mit einem Voltmeter oder einem Multimeter gemessen werden. Eine voll geladene Starterbatterie hat eine Spannung von 12,8 Volt. Sinkt die Leerlaufspannung unter 12,4 Volt, muss die Batterie nachgeladen werden.

Test und Bewertung einer Start-Stopp-Batterie

Der Batterietest für eine AGM- oder EFB-Batterie ist umfangreicher, da die Anforderungen an diese speziellen Batterietechnologien komplexer sind. Diese Batterien sind häufigen Startvorgängen und ständigen Teilentladungen ausgesetzt. Verstärkt wird dieser Effekt durch die elektrischen Verbraucher, die auch bei stehendem Motor von der Batterie versorgt werden müssen.

Neben dem Ladezustand, auch “SOC” (“State of Charge”) genannt, ist es daher auch wichtig zu wissen:

- Wie viel aktives Material steht der Batterie noch zur Speicherung von Energie zur Verfügung?

- Wie schnell ist die Batterie nach einer Teilentladung wieder aufgeladen?

Mit den meisten Batterietestern lassen sich diese beiden Fragen nicht genau beantworten, weil sie nur den Kaltstartstrom (CCA) messen. Die Restkapazität (Ah) und die Ladeakzeptanz (CA) können mit diesen Batterietestern nur indirekt und ungenau bestimmt werden.

Warum sind die Restkapazität und die Ladeakzeptanz so wichtig für ein zuverlässiges Testergebnis?

Für eine Start-Stopp-Batterie ist eine gute Ladeakzeptanz sehr wichtig, da sie während einer Fahrt mit vielen Stopps und Starts ausreichend Strom liefern muss: Die Verbraucher bleiben während des Stillstands in Betrieb, und auch die große Anzahl von Motorstarts muss gewährleistet sein. Während des Fahrens und Bremsens (bei einem Start-Stopp-System mit Rekuperation, das regenerative Energie in die Batterie einspeist) muss die Batterie daher ausreichend geladen sein, um den nächsten Stopp zuverlässig zu bewältigen.

Die Restkapazität muss ausreichen, um die Verbraucher auch während des Stillstands zu versorgen. Die Restkapazität ist die Energie, die in bestimmten Situationen zur Versorgung der elektrischen Verbraucher zur Verfügung steht:

- Während aller Haltephasen, sei es an Ampeln, im Stau oder beim Parken.

- Zum Ausgleich einer unzureichenden Ladung durch die Lichtmaschine oder zur Aufrechterhaltung einer stabilen Spannung während der Fahrt.

Werkstatt-Empfehlungen

Die Interpretation der Prüfergebnisse für eine Start-Stopp-Batterie ist schwieriger als bei herkömmlichen Starterbatterien. Dies gilt insbesondere für Prüfgeräte, mit denen keine Leitfähigkeitsmessung möglich ist, oder Batterietester, in denen kein geeigneter Prüfalgorithmus für neue Batterietechnologien wie AGM oder EFB implementiert ist.

Die Anzeige “Batterie OK” zeigt dann scheinbar an, dass die Batterie in einem guten Zustand ist. Oft ist es jedoch offensichtlich, dass die Batterie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht.

Bei einem Testergebnis, das nicht eindeutig auf “Batterie OK” hinweist, müssen zur besseren Interpretation des Ergebnisses andere Einflussfaktoren berücksichtigt werden. Z.B.

- Alter der Batterie (Leistungsverlust durch Alterungseffekte)

- Fahrzeuglaufleistung mit der Batterie (Batterieverschlechterung im Betrieb)

- Vorherige Tiefentladung oder lange Standzeit ohne Erhaltungsladung (Schädigung der Batterie)

- Subjektiver Eindruck des Fahrers – z.B. weniger Start-Stopp-Momente als vorher. In diesem Fall reduziert das Batteriemanagementsystem (BMS) die Belastung der Batterie, um sie zu schützen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass es Zeit für einen Batteriewechsel ist.

-

Recycling: Die nachhaltige Alternative

Bei der Frage nach dem am meisten recycelten Produkt würden viele Menschen wahrscheinlich Dinge wie Aluminium, Papier, Reifen oder sogar Glas an die Spitze ihrer Liste setzen. Obgleich sie zu Recht dort hingehören, mag es überraschen, dass der erste Platz von der bekannten 12-Volt-Autobatterie gehalten wird. Clarios spielt bei dieser Entwicklung eine wichtige Rolle. Sie sind nicht nur der weltweit führende Hersteller von Autobatterien, sondern auch einer der größten Recycler von Fahrzeugbatterien. Umweltschutz und nachhaltige Ressourcennutzung sind fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie.

Einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet das Clarios-Flaggschiff VARTA® Autobatterien aufgrund ihrer innovativen technologischen Eigenschaften, ihres Designs und der Verwendung von Materialien. Die Verantwortung für die Umwelt zeigt sich während des gesamten Lebenszyklus. Bei der Produktion setzt VARTA auf fortschrittliche Technologie in Verbindung mit ressourceneffizienten Prozessen und der Förderung der Nachhaltigkeit. Auch das Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeiter spielt eine große Rolle. Deshalb unterstützt das Unternehmen sie und informiert über Umweltschutz Themen. Darüber hinaus sind auch Auftragnehmer und Lieferanten in der ganzen Welt verpflichtet, diese Richtlinien einzuhalten.

Verantwortung übernehmen

Die Zahl der umweltbewussten Kunden nimmt zu. Heutzutage suchen Autofahrer nach Hochleistungsbatterien, die für die Start-Stopp Technologie vorbereitet sind, eine längere Lebensdauer haben und nach den höchsten ökologischen Standards hergestellt werden – wie die VARTA® AGM und EFB Batterien. Beides ist das Ergebnis eines ressourcenschonenden Herstellungsprozesses, bei dem 25 % weniger Energie und 35 % weniger Wasser verbraucht werden. Dank bahnbrechender Technologien können langfristige Auswirkungen auf die Umwelt reduziert oder sogar ganz vermieden werden.

Allerdings müssen auch die langlebigsten Batterien irgendwann ersetzt werden. Deshalb engagiert sich VARTA® Automotive besonders für die Entsorgung und das Recycling, damit die Kunden sicher sein können, dass das gesamte aus einer Batterie entfernte Blei ohne Qualitätseinbußen wiederverwendet wird und alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind.

Über 115 Jahre Erfahrung im Recycling

Wenn eine neue Batterie in einer Partnerwerkstatt eingebaut wird, sammelt und recycelt VARTA® Automotive die gebrauchten Batterien. Auf diese Weise übernehmen sie die Verantwortung für den gesamten Lebenszyklus ihrer Produkte. Das Recycling des Rohbleis ist ein zentraler Bestandteil dieses Prozesses. Das Werk von VARTA® Automotive’in Krautscheid, Deutschland, hat über 115 Jahre Erfahrung im Recycling: Seit 1904 wird dort Blei geschmolzen. Die Menge des jährlich recycelten Bleis entspricht etwa 4,5 Millionen Autobatterien. Mit diesem geschlossenen Recyclingkreislauf können sie aus alten Batterien auf umweltfreundliche Weise neue Batterien herstellen.

Allein in Europa hat dieses System dazu geführt, dass 100 % aller Blei-Säure-Batterien am Ende ihrer Lebensdauer gesammelt und erfolgreich recycelt werden. Aus jeder Batterie können 100 % der Materialien zurückgewonnen und wiederverwendet werden. Aus diesem Grund werden 75 % des Bleis in den heute verkauften Fahrzeugbatterien aus recycelten Quellen gewonnen. Dadurch werden Ressourcen geschont und die Treibhausgasemissionen, die durch den Kauf neuer Batteriematerialien entstehen würden, weiter reduziert.

-

Vorbereitungen auf die Motorradsaison

Motorrad auf die neue Saison vorbereiten

Der Schnee ist geschmolzen, die Temperaturen steigen und die Tage werden endlich länger. Es ist die Zeit des Jahres, in der sich Biker freuen, denn die neue Motorradsaison steht vor der Tür. Aber bevor Sie sich auf Ihr Motorrad, Ihr Quad oder sogar Ihren Aufsitzrasenmäher schwingen können, müssen Sie noch ein paar Wartungsarbeiten durchführen:

- Flüssigkeiten und Filter: Wenn Sie Ihr Öl und Ihren Ölfilter schon lange nicht mehr gewechselt haben, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, dies zu tun. Überprüfen Sie auch alle anderen Flüssigkeiten wie Kühlmittel, Getriebeöl, Kupplungs- und Bremsflüssigkeit usw. Denken Sie immer daran, Ihr Handbuch für die richtige Menge und das richtige Verfahren zu konsultieren, wenn ein Wechsel erforderlich ist.

- Bremsen: Schauen Sie sich Ihre Bremsbeläge genau an. Wenn sie Anzeichen von Rissen, Lecks oder ungewöhnlicher Abnutzung aufweisen, ist es Zeit, sie zu ersetzen. Führen Sie außerdem einen Test beider Bremsen durch, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktionieren. Ungewöhnliche Geräusche sollten von einem Mechaniker überprüft werden.

- Reifen: Sind Ihre Reifen rissig, platt oder haben sie sichtbar abgefahrene Spuren? Dann ist es Zeit für ein neues Set. Wenn sie in Ordnung sind, vergessen Sie nicht, den Luftdruck zu prüfen.

- Motor: Prüfen Sie Ihr Fahrrad auf rostige Zylinder und stellen Sie sicher, dass Sie den Motor vor dem ersten Start durchdrehen. Legen Sie dazu den zweiten Gang ein und drehen Sie das Hinterrad. Vergewissern Sie sich außerdem, dass die Kupplungsscheiben nach der Überwinterung nicht zusammenkleben.

- Lichter: Vergewissern Sie sich, dass alle Lichter an Ihrem Fahrrad ordnungsgemäß funktionieren und tauschen Sie bei Bedarf alle Glühbirnen aus.

- Riemen und Ketten: Werfen Sie einen Blick auf Ihre Antriebskette oder Ihren Riemen. Gibt es Risse? Stimmt die Spannung mit den Angaben des Herstellers überein? Im Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihren Mechaniker.

Überprüfung der Batterie

Nun, da alles andere in Ordnung ist, ist es an der Zeit, sich mit der Batterie zu beschäftigen. Sie haben also die empfohlenen Vorkehrungen für die Winterzeit getroffen, damit die Batterie bis zum Saisonbeginn frisch bleibt. Sehr gut. Bevor Sie jedoch den Motor starten oder die Batterie aufladen, sollten Sie eine einfache Überprüfung in vier Schritten durchführen. Wichtiger Sicherheitshinweis: Tragen Sie beim Prüfen des Säurestandes und beim Befüllen der Batterie immer Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.

- Klemmen, Anschlüsse, Verbinder und Kabel auf Beschädigungen, Korrosion oder Brüche prüfen

- Batteriegehäuse auf Brüche, Lecks und Verfärbungen prüfen

- Säurestand prüfen (nur Powersports Freshpack) und, ggf. mit destilliertem Wasser auffüllen

- Batteriespannung prüfen und Batterie ggf. aufladen

Batterie aufladen

Das häufigste Problem bei Motorrädern, die den ganzen Winter über stehen, sind die Batterien. Wenn Sie Ihre Batterie während der Lagerung nicht an ein Erhaltungsladegerät angeschlossen haben, machen Sie sich keine Sorgen. Es ist nie zu spät, Ihre Batterie für die erste Fahrt der Saison wieder aufzuladen. Der beste (und einfachste) Weg, eine Batterie zu testen, ist die Messung der Spannung mit einem Voltmeter oder Multimeter.

Die Batterie muss vollständig geladen sein, um optimale Leistung zu erbringen. Der empfohlene Ladestrom beträgt 10 % der Nennkapazität in Ampere (z. B. erfordert eine 4-Ah-Batterie einen Ladestrom von 0,4 A). Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Laden Ihrer speziellen Batterie finden Sie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung.

VARTA® Powersports – die richtige Wahl für jede Anwendung

Welches Fahrzeug Sie auch immer diesen Sommer fahren wollen, wir haben die richtige Batterie dafür. VARTA® Powersports-Batterien helfen Ihnen, das Beste aus Ihrem Fahrzeug herauszuholen, ganz gleich, ob es sich um ein Motorrad, ein ATV, ein UTV, einen Jet-Ski, einen Motorroller oder den allerneuesten Rasenmäher handelt.

Jede VARTA® Powersports-Batterie verfügt über unser spezielles Gitterdesign für verbesserte Haltbarkeit, hat eine robuste Gehäusekonstruktion für maximale Vibrationsfestigkeit, kann wiederholten Lade- und Entladevorgängen standhalten und ist in einem breiten Temperaturbereich leistungsstark. Mit diesen Modellen, die jede Art von Powersport abdecken, gibt es mit Sicherheit eine Powersports-Batterie, die für Ihr Fahrzeug geeignet ist.

Powersports AGM – für maximale Leistung auch unter extremen Bedingungen

Alle VARTA® Powersports-Batterien liefern erstklassige Leistung, aber wenn Ihr High-End-Motorrad einen erhöhten Energiebedarf hat, wie z.B. beheizte Lenker, Sicherheitssysteme, etc, ist die AGM-Technologie die optimale Lösung. VARTA® Powersports AGM sind für eine längere Lebensdauer, geringere Korrosion, niedrige Betriebskosten und eine hervorragende Kaltstartleistung ausgelegt. Sie halten länger in anspruchsvollen Anwendungen, sind wartungsfrei und auslaufsicher.

Und mit dem Powersports AGM Active Modell sind Sie im Handumdrehen einsatzbereit. Es kommt Fabrik aktiviert, was bedeutet, es ist Präzision geladen, vorgefüllt und dauerhaft versiegelt, so dass Sie bereit sind zu fahren.

-

Kraftstoff sparen mit Start-Stopp

Warum ein funktionierendes Start-Stopp-System so wichtig ist, um Kraftstoff zu sparen

Kraftstoffsparen war und ist ein wichtiger Aspekt des Autofahrens – nicht nur im Hinblick auf den Umweltschutz, sondern auch für Ihren Geldbeutel. Vieles hängt vom individuellen Fahrstil ab. Frühes Hochschalten, niedrige Drehzahlen und vorausschauendes Fahren leisten einen wichtigen Beitrag zur Verbrauchssenkung. Aber auch die Technik bietet Unterstützung in Form des Start-Stopp-Systems, das in modernen Autos längst zur Standardausrüstung gehört.

Eine kurze Geschichte von Start-Stopp

Heute wird Spritsparen nicht nur aus finanziellen, sondern auch aus ökologischen Gründen als sinnvoll angesehen. Doch als die Idee der Start-Stopp-Automatik geboren wurde, war es eher die damalige Ölpreiskrise, die den Bedarf an kraftstoffsparenden Maßnahmen weckte. Toyota erfand das erste automatische Start-Stopp-System Mitte der 1970er Jahre.

Volkswagen und Audi führten ihre Versionen des Start-Stopp-Systems in den 1980er Jahren ein. Zusammen mit einem 5-Gang-Getriebe, einer aerodynamischen Karosserie und einer elektronischen Kraftstoffverbrauchsanzeige sollten diese Verbesserungen den Kraftstoffverbrauch deutlich senken.

In den 2000er Jahren folgte eine neue Generation von Start-Stopp-Systemen. Mit dieser ausgefeilten und robusten Technologie begann die Erfolgsgeschichte von Start-Stop.

Abhängig von der Fahrweise können mit der Start-Stop-Technologie Kraftstoffeinsparungen von bis zu 15% erzielt werden. Die Wirksamkeit des Systems hängt jedoch von vielen Faktoren ab, unter anderem vom Einsatzgebiet. Im Stadtverkehr sorgt die Start-Stopp-Automatik dafür, dass der Motor bei Stillstand abgeschaltet wird. Auf langen Autobahnfahrten ist er natürlich weniger effektiv.

Hohe Anforderungen an die Batterie

Die zuverlässige Versorgung der elektrischen Verbraucher bei abgeschaltetem Motor ist sehr anspruchsvoll. Es wird seit langem darüber diskutiert, ob ein solches automatisches Start-Stopp-System möglicherweise umweltschädlicher und teurer ist, weil es so viel Batteriestrom benötigt. Deshalb ist eine moderne Bleibatterie das Herzstück eines jeden gut funktionierenden Start-Stopp-Systems. Die einzigen Batterietechnologien, die den Herausforderungen der Start-Stopp-Automatik gewachsen sind, sind AGM und EFB.

EFB-Batterien – für Start-Stopp-Einstiegssysteme

EFB-Batterien (EFB steht für “Enhanced Flooded Battery”) eignen sich für die Stromversorgung von Autos mit Start-Stopp-Einstiegsautomatik. Das Design der EFB-Batterien ist eine Weiterentwicklung der herkömmlichen Bleibatterien. Mehrere Verbesserungen auf Komponentenebene tragen dazu bei, die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. EFB-Batterien’ niedriger Innenwiderstand garantieren eine hohe Zyklenfestigkeit und verbessern die Stabilität in anspruchsvollen Anwendungen wie Start-Stop – sie können im Vergleich zu herkömmlichen Starterbatterien zwei Mal mehr Ladezyklen* aushalten.

AGM-Batterien – für fortschrittliche Start-Stop-Systeme

Wenn es um Fahrzeuge mit automatischen Start-Stop-Systemen mit Bremsenergierückgewinnung (Rekuperation) oder um Fahrzeuge mit Premium-Ausstattung und anspruchsvollem Zubehör geht, bieten AGM-Batterien (AGM steht für “Absorbent Glass Mat”) im Vergleich zu normalen Starterbatterien eine höhere Fähigkeit, diesen hohen Leistungsanforderungen standzuhalten.

AGM-Batterien haben hervorragende Kaltstarteigenschaften. Sie ermöglichen einen kraftvollen Motorstart, der eine kürzere Betriebszeit des Anlassers unterstützt. Dank ihrer guten Wiederaufladefähigkeit und hohen Leistung in niedrigen Ladezuständen kann ein warmer Motor in kurzen Abständen mehrmals abgestellt und wieder gestartet werden, ohne dass es zu Schwierigkeiten beim Wiederanfahren kommt. Auch in Bezug auf ihre Lebensdauer haben AGM-Batterien deutliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Starterbatterien. Sie halten dreimal mehr Ladezyklen* aus als herkömmliche Starterbatterien. Da der Elektrolyt in einer AGM-Batterie in einem saugfähigen Glasvlies gebunden ist, sind sie widerstandsfähig gegen harte Bedingungen, auslaufsicher und wartungsfrei.

Lassen Sie Ihre Batterie regelmäßig testen

Wenn Sie ein Auto mit Start-Stopp-Automatik besitzen, gibt es einige Dinge, die Sie beachten müssen. Beim Austausch der Autobatterie muss die neue Batterie vom Batteriesensor (IBS) des Start-Stopp-Systems erkannt werden können, damit das Fahrzeug den Batteriestatus genau verfolgen kann. So kann das Energiemanagement des Fahrzeugs die Batterieparameter genau überwachen, um die höchsten Kraftstoffeinsparungen zu erzielen. Wenn eine falsche Batterie in das Fahrzeug eingebaut oder nicht korrekt registriert wird, kann dies zu einer vorzeitigen Verschlechterung der Batterie und einer weiteren Panne führen.

Wenn eine AGM-Batterie bereits im Fahrzeug eingebaut ist, muss sie immer durch eine andere AGM-Batterie ersetzt werden. Ein Upgrade von einer EFB- auf eine AGM-Batterie ist jedoch möglich und kann die Effizienz des automatischen Start-Stopp-Systems erhöhen, was zu einem effizienteren Kraftstoffverbrauch führt.

Andererseits kann eine alternde Batterie die Anzahl der Start-Stopp-Ereignisse verringern. Es wird daher empfohlen, die Batterie im Rahmen der Wartung regelmäßig zu überprüfen und auszutauschen, bevor sie ausfällt, um einen maximalen Kraftstoffverbrauch zu gewährleisten.

*Prüfnorm EN 50342-1 und für EFB und AGM zusätzlich EN 50342-6

Finden Sie eine Werkstatt in Ihrer Nähe

Arbeiten Sie mit Batterien?

Vertiefen Sie Ihr Wissen

-

Konstruktion von VARTA ProMotive EFB Lkw-BatterienEin patentiertes Mischelement sorgt dafür, dass in unserer ProMotive EFB Batterie keine Säureschichtung auftreten kann. Wie das genau funktioniert und welche Vorteile es bringt, erfahren Sie jetzt in unserem Artikel.

-

Die Bedeutung der Ladeabnahme von Lkw-BatterienBatterien mit hohem Anlaufstrom (CAA) und ausreichender Kapazität (C20) garantieren einen zuverlässigen Flottenbetrieb. Wir sagen Ihnen warum.

-

Batterietipps für die FreizeitsaisonMachen Sie sich bereit für Ihre Reise. Entdecken Sie hilfreiche Tipps und Tricks für Ihre Freizeitbatterie, damit Sie optimal in die Saison starten können.

Sie haben eine Frage?

-

Nutzen Sie unseren VARTA-Batterie-Finder, um die passende Batterie für Ihr Fahrzeug zu finden.

-

VARTA-Team soll Inhalte liefern

-

VARTA-Team soll Inhalte liefern