-

Deaktivieren von Start-Stopp

Ist eine normale Batterie ausreichend, wenn Start-Stopp deaktiviert ist?

Start-Stopp-Systeme, wie wir sie heute kennen, haben eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Start-Stopp-Systeme wie wir sie heute kennen, haben eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Vor mehr als 40 Jahren stellten die Entwickler von Toyota ein elektronisches System vor, das den Motor beim Anhalten des Fahrzeugs automatisch abstellt. Anfang der 1980’er Jahre unternahm Volkswagen erste Versuche in diese Richtung – damals noch mit einem Knopf, um den Motor bei Bedarf abzuschalten. Das Ergebnis: Der Golf III Ecomatic war das erste Fahrzeug des Wolfsburger Automobilherstellers, das mit einer Start-Stopp-Funktion ausgestattet war.

Heute gehört Start-Stopp zur Serienausstattung

Heute ist Start-Stopp nicht mehr eine Spielerei in der Optionsliste, sondern gehört zur Serienausstattung der meisten Fahrzeuge. Gründe dafür sind strengere gesetzliche Emissionsgrenzwerte und ein verändertes Umweltbewusstsein der Verbraucher.

Neue Spritsparfunktionen unterstützen Start-Stopp

Die Spritsparsysteme in modernen Fahrzeugen haben sich im Vergleich zu den Anfängen deutlich weiter entwickelt. Mit zusätzlichen Funktionen wie der Rekuperation (Rückgewinnung von Bremsenergie) gehen sie weit über das einfache Abschalten des Motors an roten Ampeln hinaus.

Je mehr sich die Spritspartechnologien bei den Fahrzeugherstellern im Laufe der Jahre durchsetzten, desto intelligenter wurden sie. Das hat unter anderem dazu geführt, dass die Batterie und das Energiemanagement des gesamten Fahrzeugs immer mehr zusammengewachsen sind.

Kann ich eine herkömmliche Batterie einbauen, wenn ich das Start-Stopp-System dauerhaft deaktiviere?

Wie bereits erwähnt, ist das Abschalten des Motors bei stehendem Fahrzeug heute nur noch eine von vielen Spritsparfunktionen.

Dazu gehören neben der Rekuperation auch das Segeln (Abschalten des Motors während der Fahrt) und das Boosten (kurzzeitiges schnelleres Beschleunigen). Die Batterie wird also auch bei deaktivierter Start-Stopp-Funktion stärker belastet als bei herkömmlichen Fahrzeugen.

Mit einem speziellen Batteriesensor (BMS) steuern fast alle modernen Fahrzeuge die Effizienz- und Komfortfunktionen im Fahrzeug. Wenn die Batterie ausgetauscht wird, ohne dass sie korrekt im BMS registriert ist, kann dies zu einem erhöhten Verschleiß führen. Viele Fahrzeuge sind auch mit einem so genannten selbstlernenden Batteriesensor ausgestattet. In diesem Fall geht der Hersteller davon aus, dass die richtige Batterietechnologie installiert ist. Wird eine herkömmliche Batterie eingebaut, kann dies zu erhöhtem Batterieverschleiß und letztlich zu einem vorzeitigen Ausfallführen.

Unser Tipp: Entscheiden Sie sich von Anfang an für die richtige Technologie und helfen Sie der Umwelt! Die VARTA Batteriesuche ermittelt, welche Batterie für das jeweilige Fahrzeug am besten geeignet ist.

-

Die richtige Batterie für kurze Strecken

Welche Batterie ist die richtige Kurzstreckenfahrten?

Das Problem: Die Batterie wird durch Startvorgänge überproportional beansprucht und muss zudem die Energie für elektrische Verbraucher bereitstellen. Auf kurzen Strecken steht nur sehr wenig Zeit zur Verfügung, um die Batterie vollständig aufzuladen. Besonders kritisch wird es, wenn die Batterie durch intensive Nutzung oder unzureichende Ladung bereits Verschleißerscheinungen zeigt.

Alte Starterbatterien zeigen schon bei kurzen Fahrten ihre Schwächen.

Auch das Alter der Batterie spielt eine Rolle. Im Laufe der Jahre verlieren die Batterien an Kapazität und ihr Innenwiderstand nimmt zu. Dies führt zu einer Verschlechterung der Ladungsannahme. Bei einer großen Anzahl von Kurzfahrten kippt die Ladebilanz in den negativen Bereich, so dass die Batterie mehr Energie verliert, als sie von der Lichtmaschine aufnehmen kann. Dies ist besonders in den Wintermonaten kritisch, wenn mehr Strom zum Anlassen des Motors benötigt wird und viele elektrische Verbraucher wie Licht, Heckscheibenheizung, Sitzheizung und Gebläse während der Fahrt in Betrieb sind. Irgendwann kann eine herkömmliche Autobatterie nicht mehr genug Energie für einen Kaltstart liefern und lässt den Fahrer im Stich.

Das Wesentliche ist die Ladebilanz.

Auch bei einem Fahrprofil, das viele Kurzstrecken enthält, ist eine ausgewogene Ladung relevant für einen guten Ladezustand der Batterie. Deshalb sollten Autofahrer, die hauptsächlich kurze Strecken zurücklegen, im Zweifelsfall lieber einen zu starken Akku wählen als einen zu schwachen. Eine leistungsstarke Batterie hat zwar keinen Einfluss auf die Ladebilanz oder das Ladeverhalten, gibt dem Fahrer aber größere Reserven, bis die Batterie über eine längere Strecke wieder aufgeladen werden kann. Der Strom, der zum Starten des Fahrzeugs verwendet wird, sollte zumindest während der Fahrt wieder aufgeladen werden. Bei kurzen Entfernungen wird dies am besten erreicht, wenn keine stromfressenden Komponenten verwendet werden. Die Lichtmaschine kann dann während der kurzen Fahrzeit mehr Strom in die Batterie einspeisen, um den vorherigen Ladungsverlust auszugleichen. Selbst wenn das Fahrzeug für einen längeren Zeitraum geparkt wird, wie z.B. während der Urlaubszeit, entladen einige Steuergeräte die Batterie und verursachen eine allmähliche Entladung.

Eine AGM-Batterie gibt ein Gefühl der Sicherheit für kurze Fahrten.

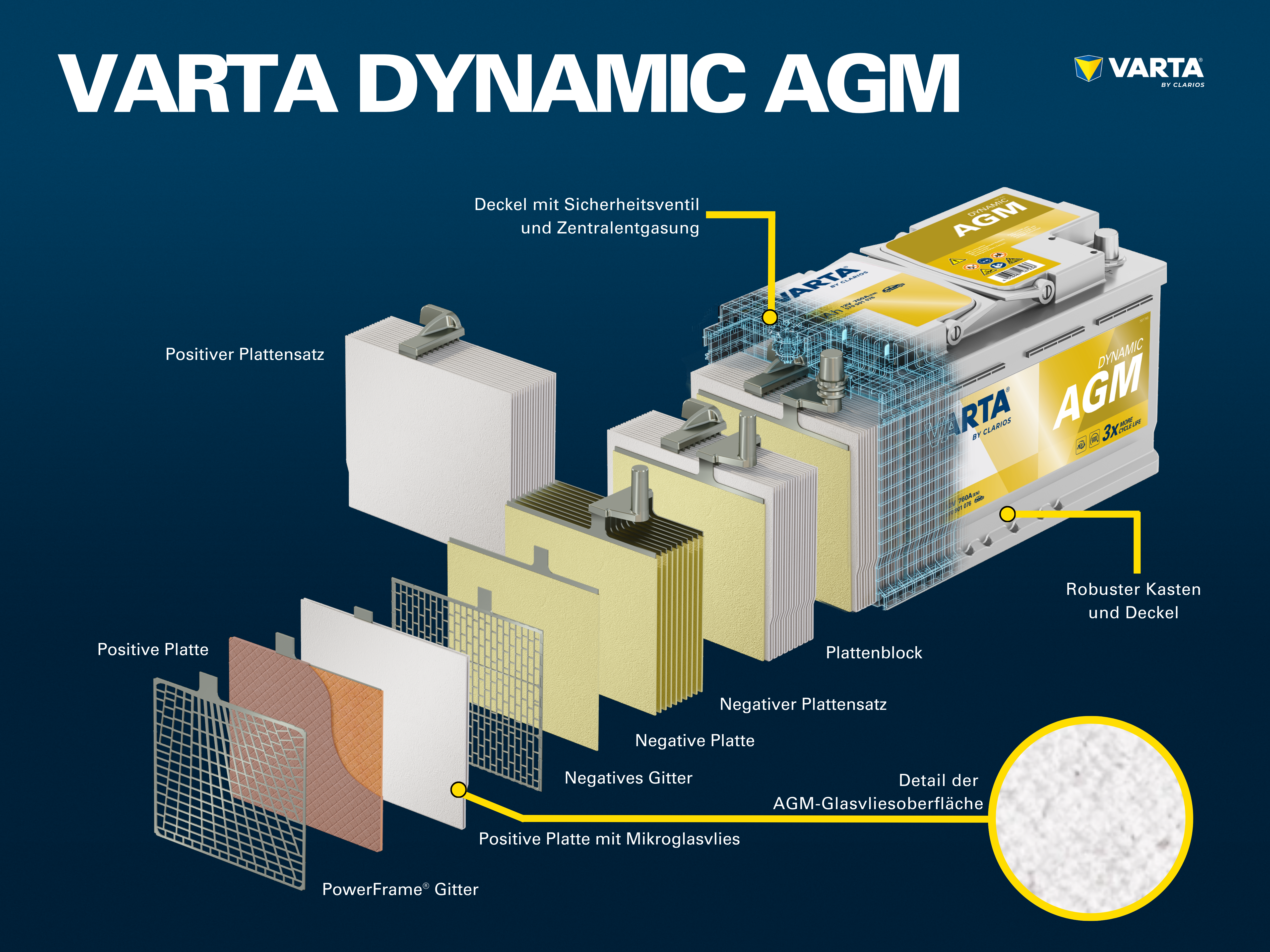

Für kurze Fahrten ist der niedrige Innenwiderstand einer AGM-Batterie über ihre gesamte Lebensdauer ein eindeutiger Vorteil. Bei diesem Batterietyp ist die Säure in einer Glasmatte gebunden, so dass keine Säureschichtung auftritt und das aktive Material nicht beschädigt wird. Die daraus resultierende Langzeit-Ladeakzeptanz ist wesentlich für eine positive Ladebilanz und eine lange Lebensdauer der Batterie.

Eine AGM-Batterie kann auch im teilgeladenen Zustand betrieben werden, ohne dass sich dies negativ auf die Lebensdauer der Batterie auswirkt. Die großen Reserven einer AGM-Batterie sorgen für Zuverlässigkeit und Mobilität bei kurzen Fahrten.

-

AGM-Batterien vs. Gel-Batterien

Gel-Batterie oder AGM-Batterie? Das sind die Unterschiede

Was sind die Unterschiede und was haben die Batterien gemeinsam? Beide Batterietypen sind VRLA-Batterien und sind mit einem Entlüftungsventil ausgestattet. Die Abkürzung VRLA steht für Valve Regulated Lead Acid Battery. Bei diesem geschlossenen Batterietyp wird der von der Batterie erzeugte Wasserstoff rekombiniert, so dass ein Nachfüllen mit destilliertem Wasser wie bei Nassbatterien nicht erforderlich ist. Abgesehen von diesen Gemeinsamkeiten gibt es erhebliche Unterschiede zwischen Gel- und AGM-Batterien.

Gelbatterien

Eine Gelbatterie hat eine ähnliche Struktur wie eine herkömmliche Nassbatterie. Die positiven und negativen Elektroden sind von einem Elektrolyt umgeben. Wie der Name schon sagt, liegt der Elektrolyt jedoch nicht in flüssiger Form vor, sondern durch den Zusatz von Kieselsäure in Form eines Gels. Dadurch wird eine größere Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibrationen und der Neigung des Fahrzeugs erreicht. Die gekapselte Bauweise erleichtert die Handhabung und erhöht die Sicherheit. Ist die Batterie in einem intakten Zustand, braucht der Benutzer keine Angst vor auslaufender Flüssigkeit zu haben. Daher werden Gel-Batterien in der Fachwelt oft als wartungsfreie Batterien bezeichnet.

AGM-Batterien

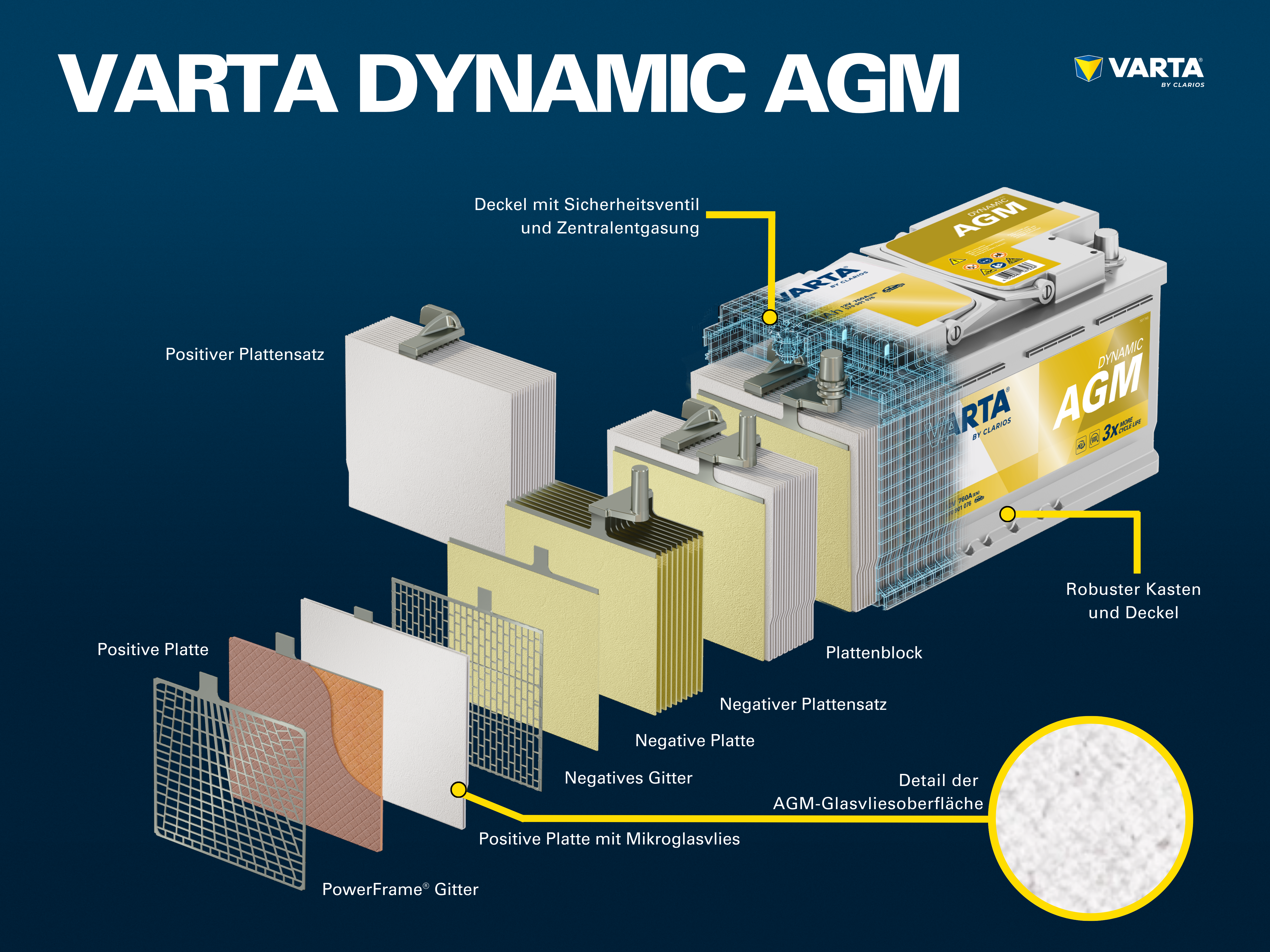

Die Abkürzung AGM steht für Absorbent Glass Mat. Bei einer AGM-Batterie ist der Elektrolyt vollständig in einer Glasfasermatte gebunden. AGM-Batterien sind auslaufsicher und können auch Schräglagen problemlos bewältigen. Dies und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Vibrationen sind die Gründe, warum AGM-Batterien besonders für den Einsatz im Gelände und auf Motorrädern bevorzugt werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Starterbatterien können AGM-Batterien dreimal so viele Ladezyklen aushalten. Die erhöhte Leistung, die durch die strukturellen Merkmale erreicht wird, ist eines der Hauptargumente für den Einsatz einer AGM-Batterie. Lange Lebensdauer, hervorragende Leistung und höhere Sicherheit machen AGM-Batterien zu den Premium-Batterien für moderne Fahrzeuge.

Vergleich der Eigenschaften von Gel- und AGM-Batterien

Gelbatterien punkten mit ihrem geringen Elektrodenverschleiß, was zu einer längeren Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Blei-Säure-Batterien führt. Aufgrund ihres erhöhten Innenwiderstands können Gel-Batterien jedoch keine hohen Kaltstartströme in kurzen Intervallen erzeugen. Ein zweiter Nachteil ist ihre Anfälligkeit für Temperaturschwankungen.

AGM-Batterien wurden speziell für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Automatik und erhöhtem Leistungsbedarf entwickelt. AGM-Batterien empfehlen sich für alle Fahrer, die eine Vielzahl von elektrischen Geräten und Fahrerassistenten betreiben oder einfach eine höhere Start- und Versorgungssicherheit durch eine extrem leistungsstarke Batterie benötigen. Zu den positiven Eigenschaften von AGM-Batterien gehören:

- Auslaufsicherheit

- Lagetoleranz

- Vibrationsbeständigkeit

- Größere Sicherheit

Selbst wenn das Gehäuse beschädigt oder gebrochen ist, bleibt die Säure in der Glasmatte gebunden. Ein unkontrollierter Austritt von Batteriesäure kann daher weitgehend ausgeschlossen werden.

Wann lohnt sich der Kauf einer AGM-Batterie?

Der hohe, konstante Kaltstartstrom macht eine AGM-Batterie zur richtigen Wahl für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Technik und Rückgewinnung von Bremsenergie. Auch Fahrzeuge mit einfacher Start-Stopp-Automatik und erhöhtem Leistungsbedarf profitieren von einer AGM-Batterie. Die hohe Anzahl von Ladezyklen erhöht die Lebensdauer und damit die Wirtschaftlichkeit. Herkömmliche Gel-Batterien sind für den Einsatz als Versorgungsbatterie konzipiert, nicht aber als Starterbatterie und schon gar nicht für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Automatik oder Fahrzeuge mit vielen elektrischen Verbrauchern. AGM-Batterien sind die moderne Antwort auf den Bedarf an verlässlicher Energie, Umweltverträglichkeit und Zuverlässigkeit. -

Diese Geräte entladen die Batterie

Elektrische Verbraucher im Auto – wie viel Strom verbrauchen sie?

Vielfältige Geräte und Fahrassistenzfunktionen verbrauchen Strom und belasten die Batterie. Die ständige Nutzung dieser elektrischen Verbraucher an Bord macht das Fahren wirtschaftlicher. Ein Verbrauch von 100 Watt entspricht einem Kraftstoffverbrauch von 0,1 l auf 100 km. Um die Batterie zu schonen, kann der Fahrer auf Komfortfunktionen verzichten. Sicherheitsassistenten und Funktionen (z. B. Fahrspurassistent) sollten jedoch auch bei niedrigem Ladezustand in Betrieb bleiben. Die Entlastung der Batterie steht in keinem Verhältnis zu dem Schaden, der bei einem Unfall durch Nichtausnutzung der maximalen Sicherheit entsteht.

Sicherheit ist wichtiger

Beheizte Windschutz- und Heckscheiben sorgen im Winter für klare Sicht. Ihre Leistungsaufnahme beträgt etwa 120 Watt. Die Scheibenwischer sorgen für eine klare Sicht auf den Verkehr. Je nach eingestellter Wischergeschwindigkeit verbrauchen die Scheibenwischer zwischen 80 und 150 Watt. Die Fahrzeugbeleuchtung ist für die Sicherheit bei Dunkelheit unerlässlich und sollte in den dunklen Wintermonaten rechtzeitig eingeschaltet werden. Moderne Fahrlichter, die mit LEDs ausgestattet sind, kommen mit nur 50 Watt aus.

Power für den Fahrkomfort

Die Heizung bezieht ihre Energie über einen Wärmetauscher vom Motor. Die Innenraumlüftung transportiert die Wärme zu den Fahrgästen und verbraucht bei mittlerer Einstellung 170 Watt. Im Winter sind die Sitzheizungen eine willkommene Komfortfunktion. Dieser funktioniert rein elektrisch und verbraucht 100-200 Watt. Intelligente Systeme steuern die Sitzheizungen sparsam und schalten sie gelegentlich ab, um Energie zu sparen. Klimaanlagen sind heute in allen modernen Autos zu finden. Im Sommer sorgt er für Kühlung und im Winter verhindert er beschlagene Fenster besser als der Innenraumventilator. Klimaanlagen beziehen ihre Energie hauptsächlich aus dem Motor, belasten aber zusätzlich die Batterie mit 500 Watt.

Hilfsmittel und Anschlüsse

Ein elektrisches Schiebedach ist für Frischluftliebhaber ein Muss. Um das Schiebedach zu öffnen und zu schließen, benötigt der Motor 200 Watt. Elektrische Fensterheber und Zentralverriegelung werden von Servomotoren gesteuert, die 150 Watt benötigen. Sie werden jedoch nur wenige Sekunden lang verwendet. Anders verhält es sich mit dem Zigarettenanzünder, der häufig als Steckdose zum Aufladen von Smartphones oder zum Betrieb anderer Geräte genutzt wird. Mit einer Leistungsaufnahme von 50 Watt sind die Anforderungen an die Batterie jedoch bescheiden.

Elektrische Aggregate und Steuergeräte

Der Anlasser ist der Verbraucher im Auto, der am meisten Energie benötigt, aber ohne ihn geht nichts. Der Kühlerlüfter schaltet sich ein, wenn der Motor zu heiß wird, z. B. im Sommer im Stau, wenn kein Luftstrom vorhanden ist. Der Lüfter verbraucht 800 Watt aus der Batterie. In modernen Fahrzeugen regelt und überwacht das Motorsteuergerät wichtige Motorfunktionen. Das Motormanagement verbessert die Effizienz und Umweltverträglichkeit des gesamten Antriebssystems – bei einer Leistungsaufnahme von bis zu 200 Watt. Einige Fahrzeuge verfügen über Scheinwerferreinigungssysteme, um die Scheinwerfer zu reinigen. Bei der Verwendung herkömmlicher H7-Leuchten werden für die gesamte Fahrzeugbeleuchtung mehr als 100 Watt benötigt.

AGM-Batterien – Ein Kraftwerk für moderne Autos

Die Zahl der elektrischen Verbraucher im Auto steigt ständig. Deshalb sollten Autofahrer bei einem Service oder Reifenwechsel die Batterie in der Werkstatt überprüfen lassen. Mit einer Hochleistungsbatterie steht im Sommer wie im Winter genügend Strom zur Verfügung, um den Motor zu starten und alle elektrischen Verbraucher zu versorgen. Eine moderne AGM-Batterie bietet die größten Leistungsreserven und Schutz vor unerwarteten Ausfällen. Sie sind hoch belastbar und halten dreimal so viele Ladezyklen aus wie eine herkömmliche Batterie. -

Testen der Batterie - Schritt für Schritt

Autobatterie-Testanleitung

Nach neuesten Untersuchungen des ADAC waren im Jahr 2022 rund 46% der Pannen auf die Batterie zurückzuführen. Die Gründe dafür liegen unter anderem in der zunehmenden Elektrifizierung der Fahrzeuge. Heutzutage werden höhere Anforderungen an die Batterie gestellt – bis zu 150 elektrische Verbraucher und die Start-Stopp-Automatik in modernen Autos benötigen ausreichend Strom. Ein regelmäßiger Batteriecheck durch eine Fachwerkstatt ist daher ratsam, um einen drohenden Batterieausfall zu erkennen, bevor es zu einem endgültigen Ausfall kommt.

Fachgerechte Prüfung des Batteriezustandes durch Fachwerkstätten

Grundlagen:

Prüfung einer herkömmlichen Batterie:

Zur Prüfung einer konventionellen Autobatterieist ein Messgerät geeignet, das nur den Ladezustand der Batterie messen kann. Im Idealfall wird mit einem Multimeter eine Leerlaufspannung von etwa 12,8 V gemessen. Wenn die Spannung unter 12,4 V fällt, sollte die Batterie so schnell wie möglich wieder aufgeladen werden. Eine dauerhaft niedrige Ladung schadet der Batterie durch Sulfatierung.

Da die Hauptbelastung einer herkömmlichen Starterbatterie durch den Startvorgang erfolgt und nach der Ladung durch die Lichtmaschine keine weitere Entladungstattfindet, ist hier der Kaltstartstrom entscheidend. Aufgrund von Alterung und Verschleiß nimmt die Kapazität der Batterie, hohe Ströme zu liefern, allmählich ab. Außerdem gilt: Je niedriger die Ladung (ermittelt durch Messung der Leerlaufspannung), desto geringer ist der mögliche Strom, der beim Startvorgang abgegeben werden kann.

Prüfung einer Start-Stopp-Batterie:

Bei der Prüfung einer Start-Stopp-Batterie ist nicht nur der Ladezustand (auch “SOC” genannt), sondern auch der Gesundheitszustand (“SOH”) der Batterie wichtig.

Während der SOC einfach mit einer Spannungsmessung ermittelt werden kann, ist zur Prüfung des SOH ein komplexes Prüfverfahren erforderlich, um eine zuverlässige Aussage über den Zustand der Batterie zu treffen. Bei der Bestimmung des SOH werden unter anderem die Kaltstartfähigkeit (CCA), die Rest kapazität (Ah) und die Ladeakzeptanz (CA) berücksichtigt.

So wie sich die Fahrzeugtechnik im Laufe der Jahre weiterentwickelt hat, haben sich auch Batterien mit neuen Technologien wie AGM oder EFB weiter entwickelt. Um verlässliche Prüfergebnisse, insbesondere im Hinblick auf den SOH, zu erhalten, ist es unerlässlich, moderne Prüfgeräte zu verwenden, die an die neuen Batterietechnologien angepasst sind.

Batterieprüfung Schritt für Schritt:

(Bitte beachten Sie die Angaben des Geräteherstellers.)

- Schließen Sie den Batterietester an die Batteriepole an, um den Ladezustand und den Innenwiderstand zu ermitteln. Im Prinzip: Schließen Sie das rote Kabel an den Pluspol und das schwarze Kabel an den Minuspol an. Die Reihenfolge beim An- und Abklemmen spielt keine Rolle.

Um das Prüfgerät an eine Batterie anzuschließen, die sich im Kofferraum oder im Fahrgastraum befindet, müssen die dortigen Batteriepole und nicht die Starthilfekontakte im Motorraum verwendet werden, da der Widerstand des im Fahrzeug verlegten Kabels die Messung beeinflussen würde. - Um das Prüfgerät an eine Batterie anzuschließen, die sich im Kofferraum oder im Fahrgastraum befindet. Schließen Sie an die Batterieklemmen der Batterie und nicht an die Kontakte der Starthilfe im Motorraum an, da der Widerstand des im Fahrzeug verlegten Kabels die Messung beeinflusst.

- Stellen Sie den Batterietester auf den richtigen Batterietyp ein: Starterbatterie, Gelbatterie, EFB- oder AGM-Batterie. Das Gerät verwendet für jeden Batterietyp einen anderen Testalgorithmus, so dass eine falsche Einstellung zu einem falschen Messwert führen würde. Bei einigen Testgeräten ist es außerdem wichtig zu wissen, ob der Test an einer im Fahrzeug eingebauten Batterie oder an einer Batterie außerhalb des Fahrzeugs durchgeführt wird.

- Geben Sie den angegebenen Kaltstartstrom für die Batterie in das Gerät ein, einschließlich der verwendeten Messmethode. Gängige Normen sind DIN, EN, IEC, JIS und SAE. Details zur Prüfnorm finden sich nach den Angaben zum Kaltstartstrom auf dem Batterieetikett.

- Das Prüfgerät führt die Prüfung dann automatisch durch und liefert das Ergebnis.

Falsche Interpretation der Prüfergebnisse? Wie man es macht!

Übrigens…

Um korrekte Ergebnisse bei der Leitfähigkeitsmessung zu erhalten, sollte kurz vor der Messung ein Verbraucher wie z.B. der Scheinwerfer eingeschaltet werden. Dadurch wird die Oberflächenspannung vor der Messung beseitigt.

Batterieprüfungsleitfaden (PDF Download)

- Schließen Sie den Batterietester an die Batteriepole an, um den Ladezustand und den Innenwiderstand zu ermitteln. Im Prinzip: Schließen Sie das rote Kabel an den Pluspol und das schwarze Kabel an den Minuspol an. Die Reihenfolge beim An- und Abklemmen spielt keine Rolle.

-

Austausch von modernen Batterien

Wie wechselt man eine EFB- oder AGM-Batterie?

Der Austausch moderner Batterien ist heute wesentlich komplexer als noch vor 20 Jahren bei herkömmlichen Nassbatterien. Bis zu 28 verschiedene Arbeitsschritte sind heute notwendig. Dies ist nur einer der Gründe, warum der Austausch von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden sollte. Nachfolgend haben wir die wichtigsten Punkte zusammengefasst.

Wo ist eigentlich die Batterie?

Die Antwort auf diese Frage war früher ganz einfach: unter der Motorhaube natürlich. Jetzt sind die Dinge völlig anders. Wenn Sie die Motorhaube eines modernen Autos öffnen, werden Sie die Batterie oft nicht finden. Heutzutage befinden sich nur noch 58 % der Batterien im Motorraum. 40 % befinden sich im Kofferraum und 2 % sind im Fahrgastraum installiert. Bei einigen Modellen müssen sogar die Sitze ausgebaut oder die Teppiche zerschnitten werden, um an die Batterie zu gelangen. Für den Ausbau der Sitze ist eine zusätzliche Airbag-Qualifikation erforderlich, für die eine spezielle Ausbildung erforderlich ist. Ein weiterer Grund, den Austausch von Fachleuten durchführen zu lassen.

Viele Arbeitsschritte und mehr Zeit für den Batteriewechsel

In einem Auto mit Start-Stopp-Technik darf die Batterie nur durch einen Typ ersetzt werden, der vom Autohersteller zugelassen ist und alle notwendigen Anforderungen erfüllt. Aufgrund des komplexeren Bordnetzes dauert der Austausch einer Start-Stopp-Batterie länger als bei einer konventionellen Starterbatterie in einem einfachen Fahrzeug.

Der Austausch einer modernen Start-Stopp-Batterie erfordert bis zu 28 Arbeitsschritte – was den Zeitaufwand stark erhöht.

Verknüpfte Bordelektronik

Eine Start-Stopp-Batterie ist Teil der Bordelektronik und wird über das Batterie-Management-System (BMS) und den Batteriesensor (EBS) mit der Fahrzeugelektronik verbunden. Die Steuereinheit erfasst die Anzahl der Starts und den Energiefluss, überwacht den Ladezustand und steuert den Ladevorgang. Beim Austausch einer Start-Stopp-Batterie wird das Energiemanagementsystem durch das Diagnosegerät in der Werkstatt programmiert.

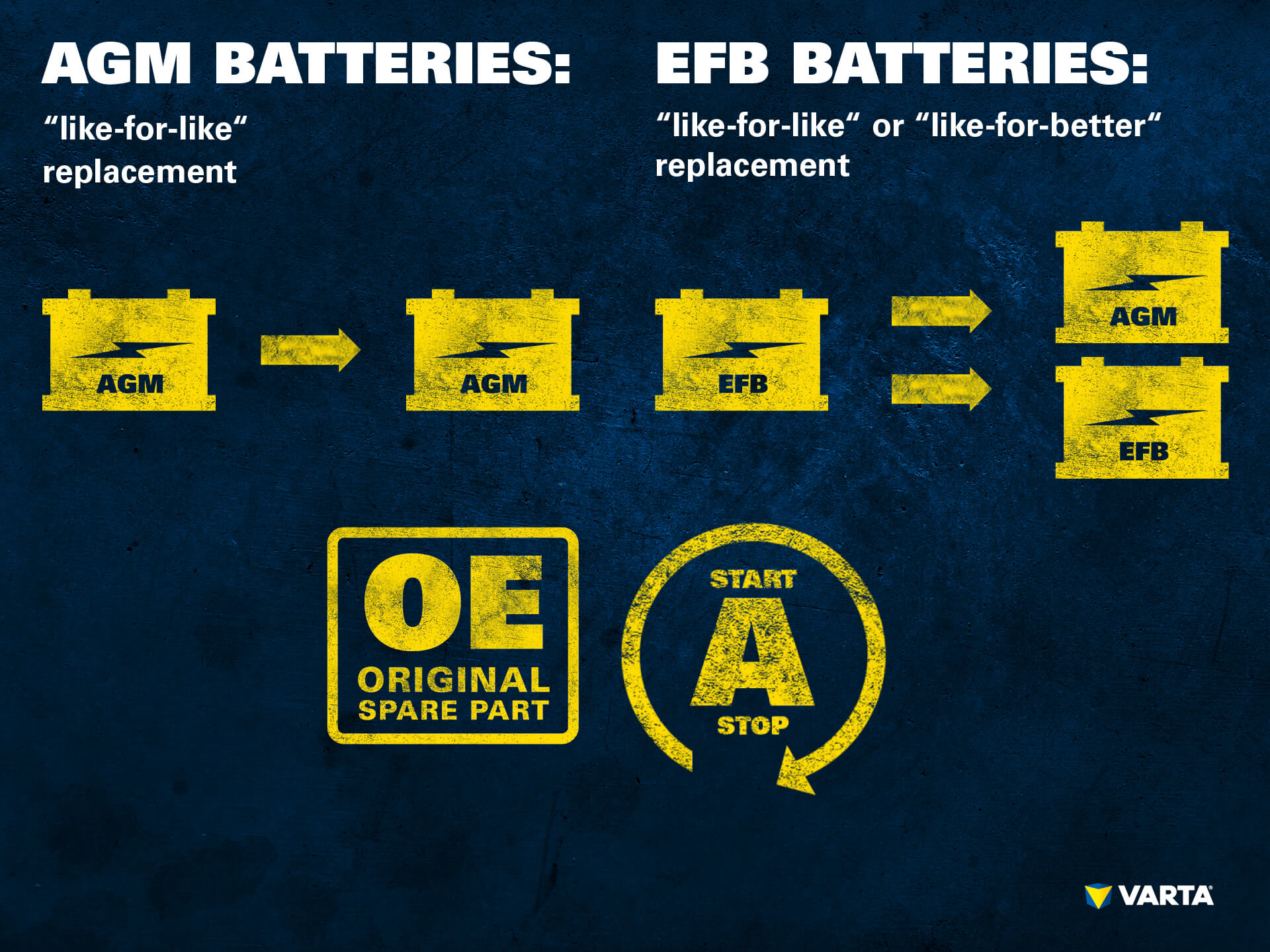

Ein unsachgemäßer Selbsteinbau einer Start-Stopp-Batterie kann zu Fehlfunktionen führen. Ein nicht fachgerecht durchgeführter Batteriewechsel kann zu einer Einschränkung oder gar zum Ausfall der Start-Stopp-Funktion führen, was einen erhöhten Kraftstoffverbrauch und eine Einschränkung der Komfortfunktionen zur Folge haben kann. Die Fachleute in einer Werkstatt sind im Umgang mit der aktuellen Batterietechnologie geschult und kennen sich mit dem Austausch von Batterien aus. Sie wissen auch, dass eine AGM immer durch eine AGM und eine EFB immer durch eine EFB oder eine AGM ersetzt werden muss.

Austausch ohne Datenverlust

Beim Austausch einer EFB oder AGM berücksichtigt eine Fachwerkstatt eine Reihe von Punkten, die eine spätere Funktionsfähigkeit der Batterie garantieren. Da das Fahrzeug während des Batteriewechsels vorübergehend stromlos ist, müssen wichtige Betriebseinstellungen vorher notiert werden. Alternativ kann eine zweite Batterie angeschlossen werden, um die Betriebsspannung aufrechtzuerhalten.

Fehlermeldungen und Störungen nach dem Batteriewechsel

Nach dem Einsetzen und Anschließen der neuen Batterie kann es sein, dass die Start-Stopp-Automatik mehrere Stunden lang nicht funktioniert. In diesem Fall wird die Werkstatt den Fahrer darüber informieren und ihm entsprechende Anweisungen geben. Bei Funktionsstörungen oder Fehlermeldungen, die nach dem Austausch einer Start-Stopp-Batterie auftreten, sollte sich der Fahrer direkt an die Werkstatt wenden. In den meisten Fällen handelt es sich um vorübergehende Probleme, die auf eine unvollständige Datenverarbeitung zurückzuführen sind. In einigen Fällen benötigt das Fahrzeug echte Fahrdaten, um die Einrichtung abzuschließen. Einige Fahrzeugsteuergeräte haben eine Selbstlernfunktion, so dass einige der Fehlermeldungen automatisch verschwinden. Im VARTA Partner Portal finden Werkstätten Informationen über die Vorgehensweise beim Austausch der Batterie für eine Start-Stopp-Automatik sowie über die benötigte Zeit und welche Batterien als Ersatz erhältlich sind.

-

EFB und AGM

Batterietypen für Start-Stopp-Automatik

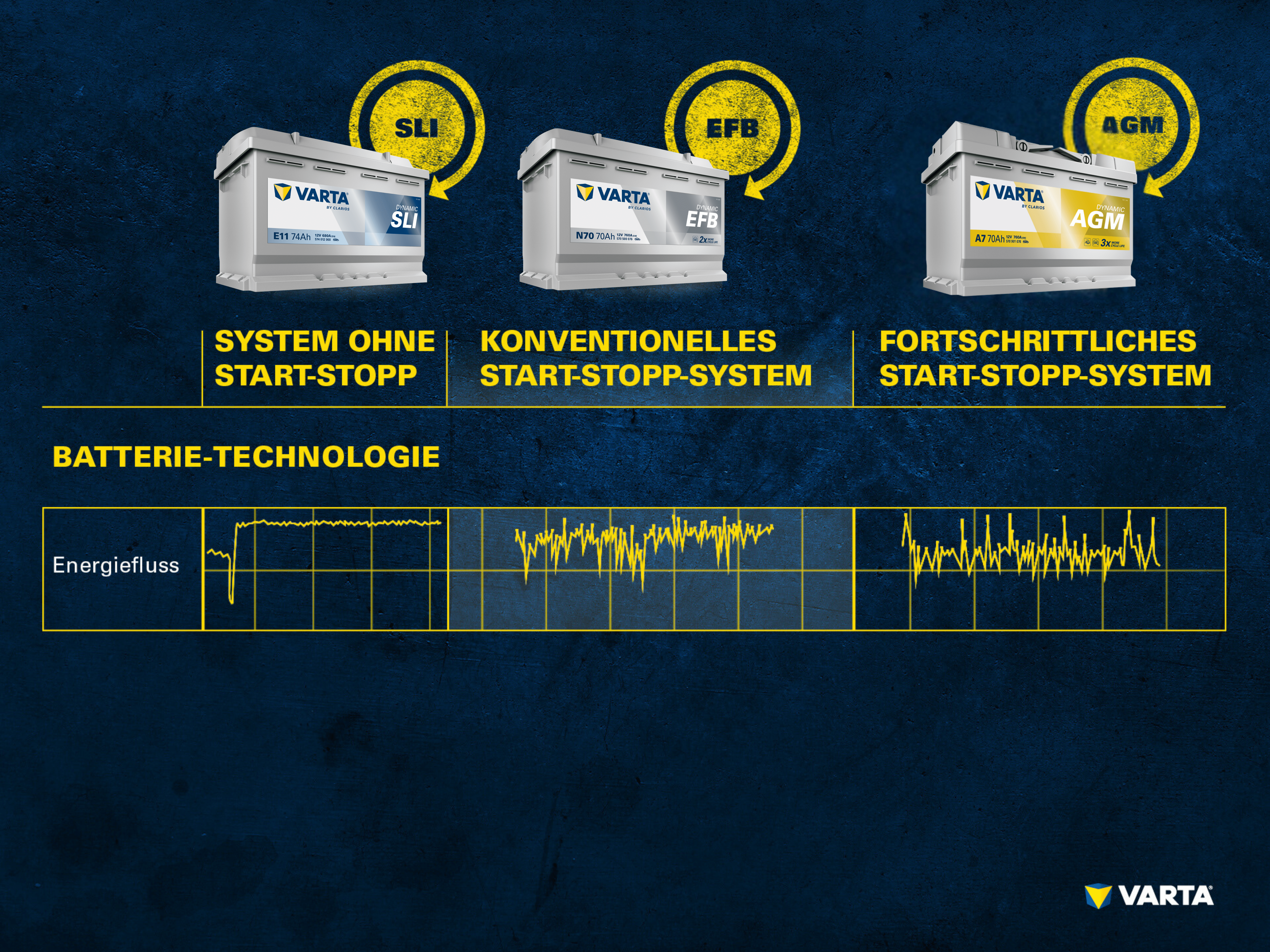

In Fahrzeugen mit Start-Stopp-Automatik wird die Batterie mehr beansprucht. Einer der Gründe dafür ist der hohe Ladedurchsatz. Hinzu kommt eine Vielzahl von elektrischen Verbrauchern wie Lenkradheizung, Klimaanlage und Sicherheitsfunktionen, die auch beim Warten an der Ampel mit stehendem Motor zuverlässig mit Strom versorgt werden müssen. Die einzigen Batterien, die den Herausforderungen der Start-Stopp-Automatik standhalten, sind EFB-Batterien und AGM-Batterien.

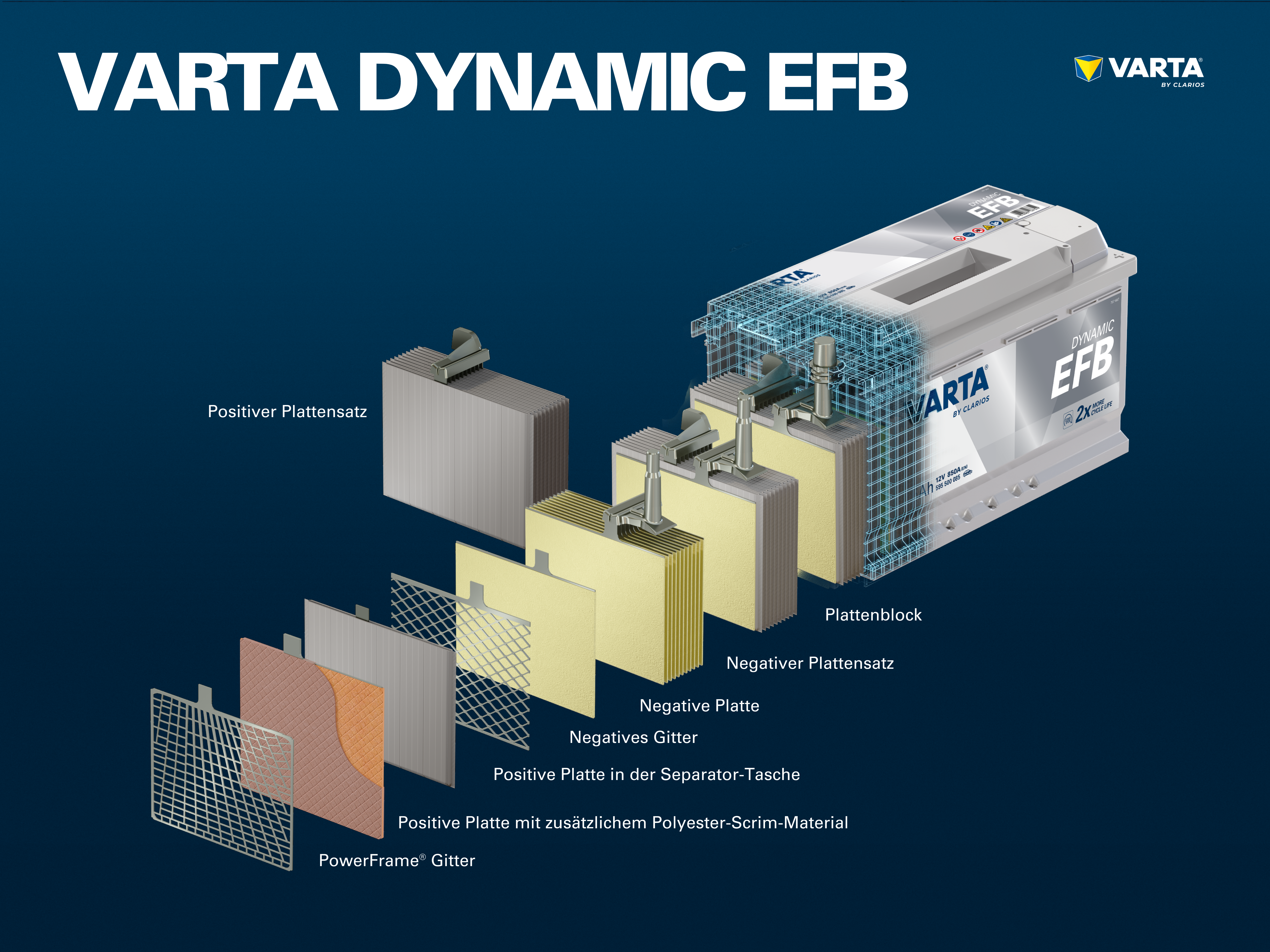

EFB-Batterien – für Kompakt- und Mittelklassewagen mit Start-Stopp

EFB-Batterien eignen sich für die Stromversorgung von Fahrzeugen:

- mit einfachen Start-Stopp-Automatiken

- Fahrzeugen ohne Start-Stopp mit hohen Fahranforderungen (z.z. B. im Stadtverkehr),

- für Fahrzeuge mit umfangreicher Ausstattung, aber ohne Start-Stopp-Automatik.

Das Design der EFB-Batterien ist eine Weiterentwicklung der herkömmlichen Blei-Säure-Batterien. Ein Polyvlies-Material auf der Oberfläche der positiven Platte hilft, das aktive Material der Platten zu stabilisieren und die Lebensdauer der Batterie zu verlängern. Die Separatoren in den Zellen der EFB-Batterien haben einen geringen Widerstand und optimieren den Ladevorgang. EFB-Batterien haben eine gute Zyklenfestigkeit und Belastbarkeit. Laut EN-Test halten sie doppelt so viele Ladezyklen aus wie herkömmliche Starterbatterien.

AGM-Batterien, für Fahrzeuge der oberen Mittelklasse, SUVs und Premiumfahrzeuge

AGM-Batterien sind ideal für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Automatik mit Bremsenergierückgewinnung (Rekuperation) oder für Fahrzeuge mit Premium-Ausstattung und anspruchsvollem Zubehör, da eine herkömmliche Starterbatterie den hohen Strombedarf dieser Systeme nicht bewältigen kann.

Der Elektrolyt in einer AGM-Batterie (AGM steht für “Absorbent Glass Mat”) ist in einem saugfähigen Glasvlies gebunden. Dadurch ist die Batterie wartungsfrei und auslaufsicher. Selbst bei einem Riss im Batteriegehäuse kann keine Batteriesäure austreten. Ein AGM hat auch hervorragende Kaltstarteigenschaften. Sie starten den Anlasser kraftvoll und verkürzen seine Laufzeit. Dank der Zyklenfestigkeit der Batterie kann ein warmer Motor in kurzen Abständen mehrmals abgestellt und wieder gestartet werden, ohne dass es zu Schwierigkeiten beim Wiederanfahren kommt. Auch in Bezug auf ihre Lebensdauer haben AGM-Batterien deutliche Vorteile gegenüber einfachen Starterbatterien. Sie halten dreimal mehr Ladezyklen* aus als eine herkömmliche Starterbatterie.

Rekuperation mit AGM-Batterien

Jede Bremsphase ist eigentlich eine Energieverschwendung. Bei der Bremsenergierückgewinnung (Rekuperation) geht die Energie, die beim Bremsen entsteht, nicht vollständig verloren. Je nach Fahrsituation wird ein Teil der aus dem Bremsvorgang zurückgewonnenen Energie in die Fahrzeugbatterie eingespeist. Voraussetzung dafür ist eine Batterie, die für die Rekuperation geeignet ist: AGM-Batterien bieten diese Technologie.

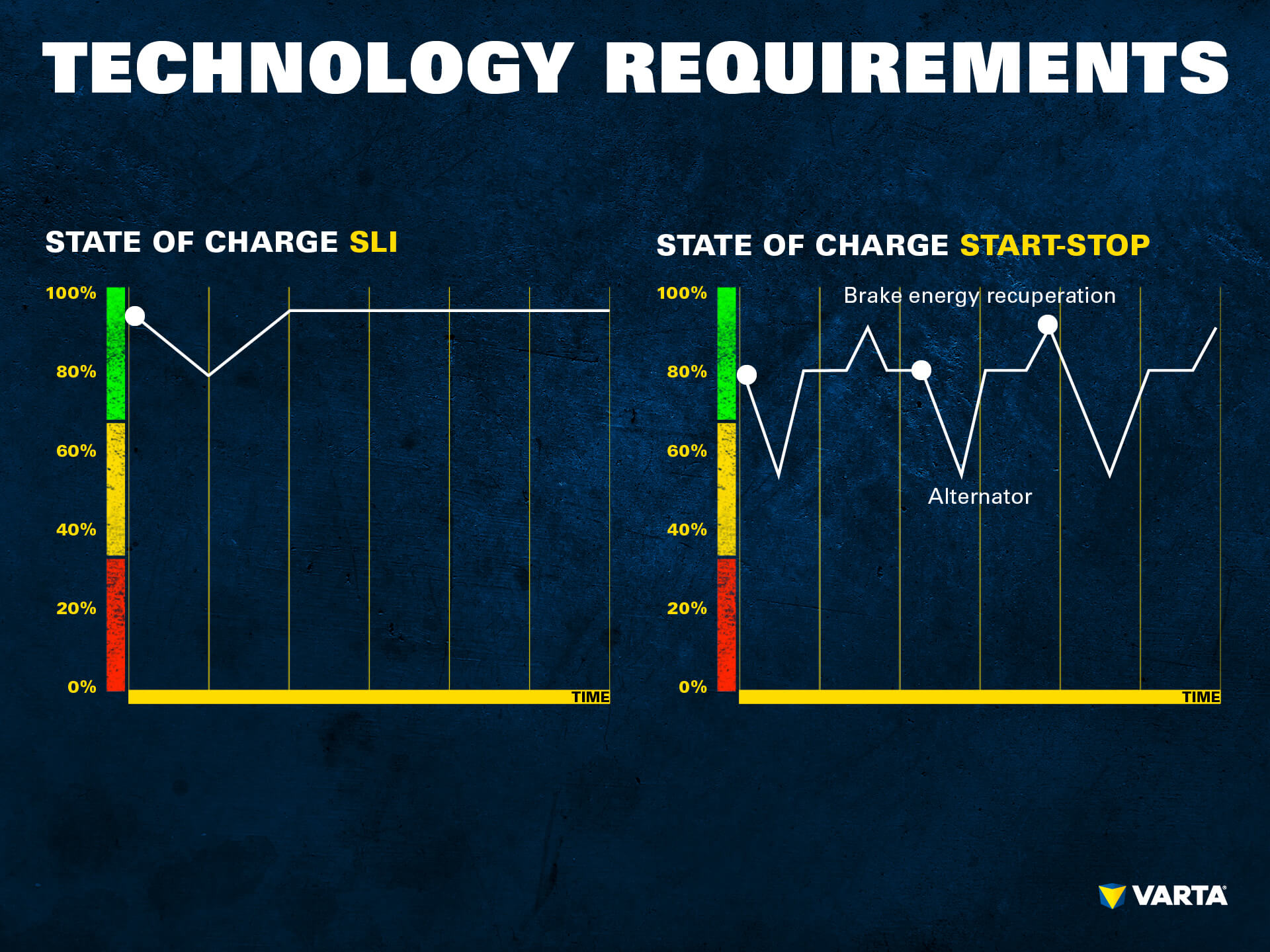

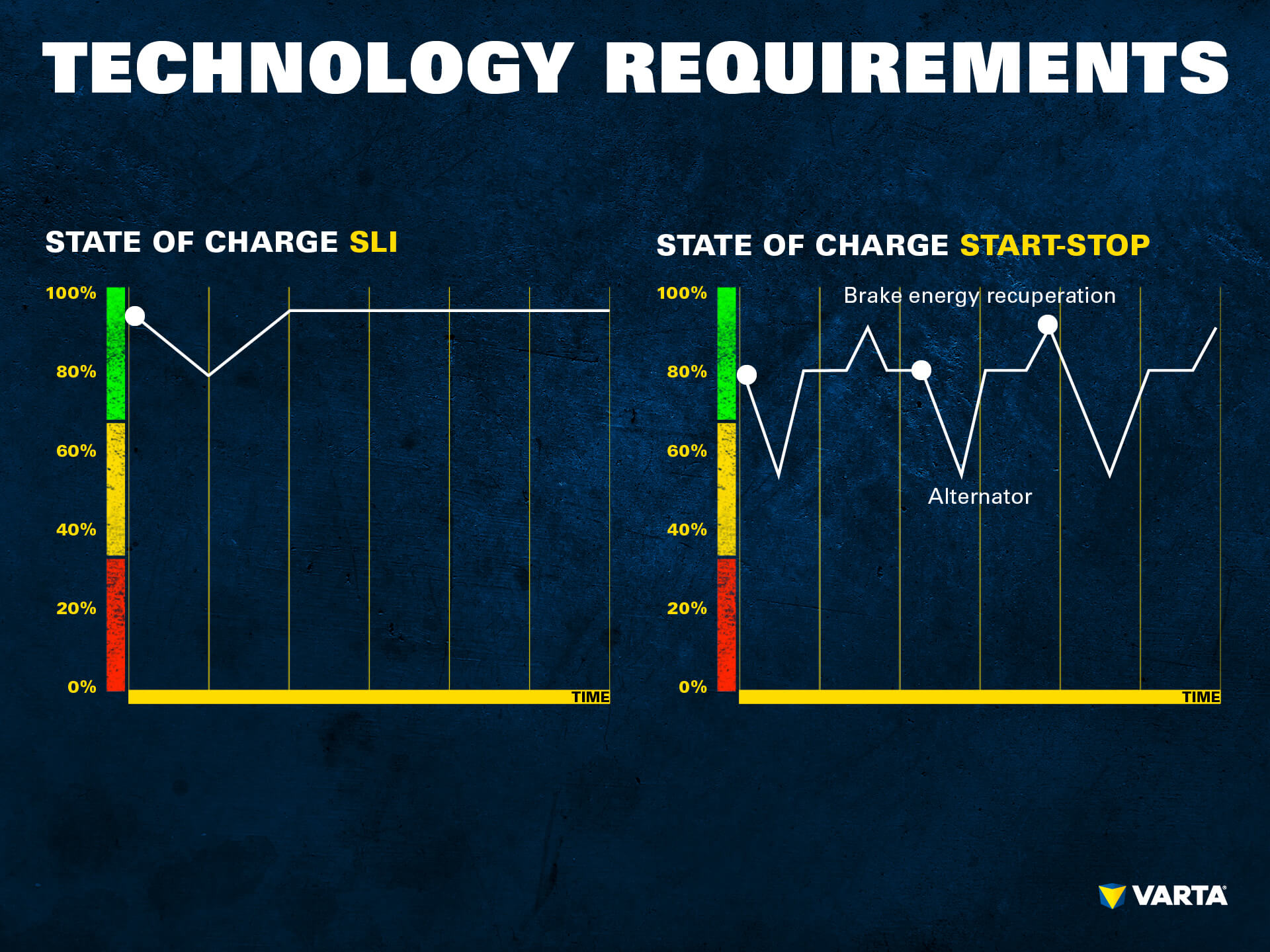

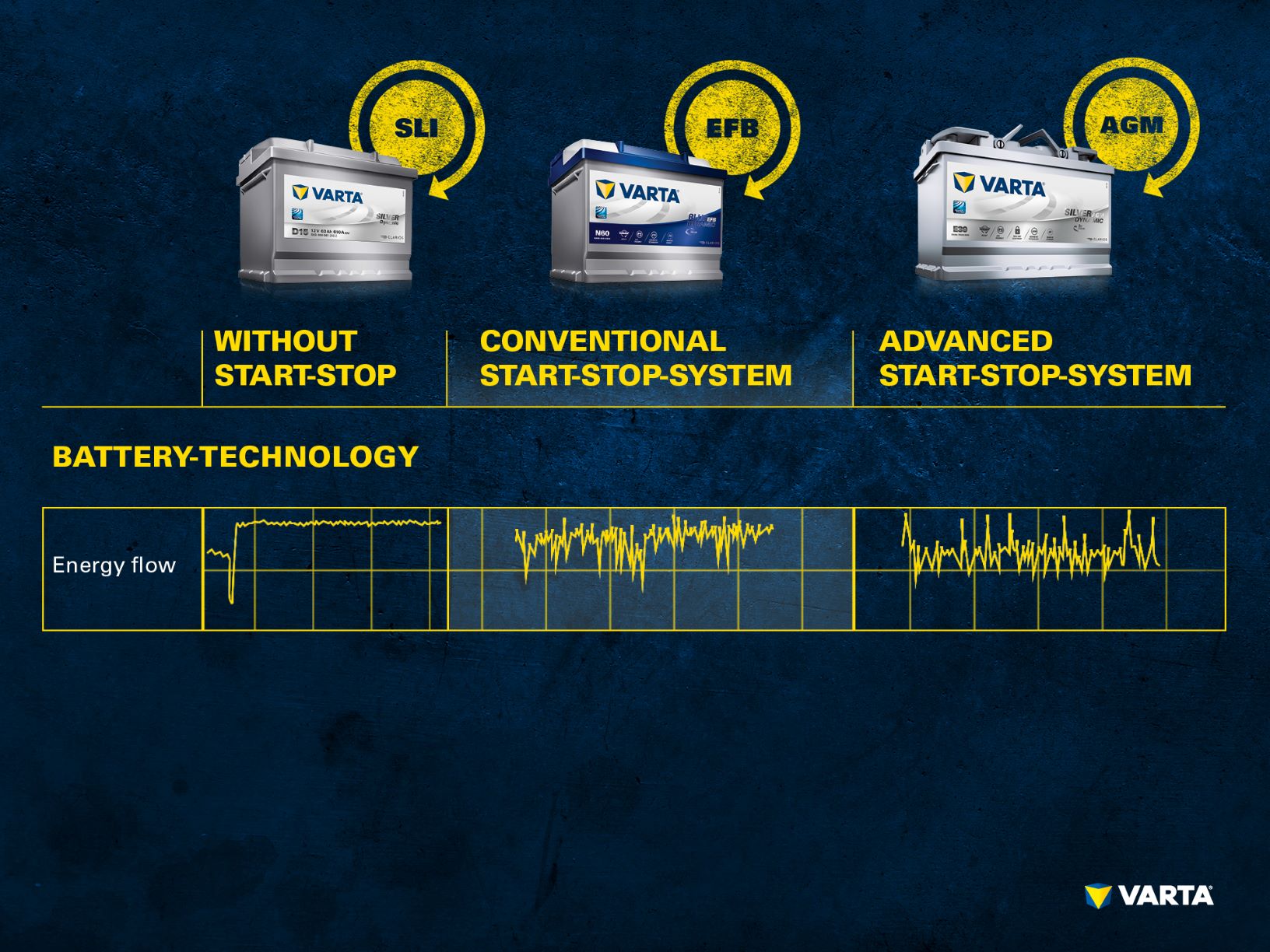

Eine herkömmliche Nassbatterie (SLI) startet den Motor nur einmal pro Fahrt. Die optimale 100%ige Ladung eines SLI wird nur einmal beim Starten reduziert und dann während der Fahrt durch die Lichtmaschine wieder aufgeladen (siehe Diagramm links).

Bei einer Start-Stopp-Automatik muss die Batterie während der Fahrt mehrmals den Motor starten. Der Ladezustand der Batterie sinkt also mehrmals ab, und außerdem müssen die elektrischen Verbraucher während der Stillstandszeit weiterhin mit Strom versorgt werden. Dadurch wird die Batterie besonders stark belastet. Während der Fahrt wird die Batterie wie eine herkömmliche Starterbatterie wieder aufgeladen. Aufgrund der Rückgewinnung von Bremsenergie muss jedoch zusätzliche Ladekapazität zur Verfügung stehen, um die regenerative Bremsenergie einspeisen zu können. AGM-Batterien werden daher im Teilladebereich betrieben und erreichen erst bei der Rekuperation die volle 100%ige Ladung (Abbildung rechts). In der anschließenden Stopp-Phase reduziert sich die Ladung durch die Zufuhr von elektrischen Verbrauchern, so dass wieder ausreichend “Platz” zur Verfügung steht, um die Energie aus der nächsten Bremsphase zu speichern.

Daher werden Batterien für Start-Stopp-Automatik-Systeme innerhalb kurzer Zeit verschiedenen Ladezuständen unterzogen. Die Entladung beim Starten des Motors sowie die Ladung durch die Lichtmaschine und die Rekuperation verursachen deutlich höhere Belastungen, die über längere Zeiträume nur von einer AGM-Batterie zuverlässig verkraftet werden können.

In Kombination mit dem Energiemanagementsystem des Fahrzeugs sorgen AGM-Batterien für eine zuverlässige und konstante Versorgung der elektrischen Verbraucher im Fahrzeug und gewährleisten gleichzeitig einen optimalen Wirkungsgrad.

*Prüfnorm EN 50342-1 und für EFB und AGM zusätzlich EN 50342-6

-

Die Folgen einer falschen Batterie

Folgen des Einbaus der falschen Batterie für Start-Stopp-Systeme

Die Start-Stopp-Technologie ist eine ausgeklügelte Technik, die Kosteneinsparungen für den Autofahrer und vor allem Vorteile für die Umwelt ermöglicht. Die Vorteile der Start-Stopp-Technologie sind jedoch mit einer erhöhten Belastung der Batterie verbunden. Start-Stopp kann den Motor bei jedem Halt abschalten und bei Betätigung des Gaspedals oder Lösen der Bremse wieder starten.

Wenn Start-Stopp aktiv ist, z.B. beim Warten an der Ampel, muss die große Zahl der elektrischen Verbraucher weiterhin mit Strom versorgt werden. Das Radio läuft, ein Smartphone wird aufgeladen, und die Klimaanlage sorgt kontinuierlich für die nötige Kühlung im Auto. Trotzdem muss der Motor über die Batterie gestartet werden, wenn die Ampel grün wird. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wurden innovative Batterien speziell für den Einsatz in Fahrzeugen mit Start-Stopp-Automatik entwickelt. Die falsche Batterie kann schließlich zu unerwünschten Folgen führen.

Folgen der Verwendung einer herkömmlichen Autobatterie

Eine herkömmliche Starterbatterie kann den Anforderungen eines Fahrzeugs mit Start-Stopp-Automatik nicht gerecht werden. Dies gilt sowohl für Fahrzeuge mit einfachen Start-Stopp-Systemen und EFB-Batterien als auch für Fahrzeuge mit modernen Start-Stopp-Systemen. Bei diesen Fahrzeugen, die mit Rekuperation ausgestattet sind, wird der Strom, der durch den Bremsvorgang erzeugt wird, in der AGM-Batterie gespeichert.

Die Verwendung einer herkömmlichen Starterbatterie in einem Fahrzeug mit Start-Stopp-Funktion kann folgende Folgen haben:

Verlust der Garantie

Die Verwendung ungeeigneter oder nicht zugelassener Starterbatterien in Fahrzeugen mit Start-Stopp-Funktion führt zum Verlust der Garantie. Für alle Folgeschäden und Funktionsausfälle, die mit dem Einbau einer falschen Batterie verbunden sind, haftet der Fahrer bzw. die Werkstatt.

Einbußen beim Fahrkomfort

Das Batterie-Management-System (BMS) erkennt den Einbau einer falschen Batterie und passt das Start-Stopp-System an die geringere Leistung der Batterie an, um ein weiteres Anlassen des Motors zu gewährleisten. Im Zweifelsfall stehen Komfortfunktionen wie Sitzheizung und andere Features während einer Stopp-Phase nicht zur Verfügung.

Wenn das Batteriemanagement-System den Einbau einer falschen Batterie nicht erkennt und das Energiemanagement nicht entsprechend anpasst, kann dies zu einer erheblichen Verkürzung der Lebensdauer der Batterie führen.

Eingeschränkte Start-Stopp-Funktionalität

Durch die falsche Batterie ist die elektrische Energiemenge zu gering, was zu einer schnellen Verschlechterung der Batterie führt und das Start-Stopp-System veranlasst, den Motor nur selten oder gar nicht abzuschalten. Dies führt zu erhöhtem Kraftstoffverbrauch und größerer Umweltverschmutzung.

Auslaufende Batteriesäure

Batteriesäure kann auslaufen, wenn das Batteriegehäuse aufgrund von Überlastung und elektrochemischen Prozessen platzt. Ein plötzlicher Austritt von Batteriesäure kann zu einer schweren Gesundheitsgefährdung führen.

Die Verwendung der falschen Batterietechnologie in einem Start-Stopp-Fahrzeug führt zu einer schnelleren Verschlechterung der Batterie.

Durch Überlastung kann deshalb im Extremfall auch die Batteriesäure auslaufen.

Welche ist die beste Ersatzbatterie?

In Europa gibt es etwa 30.000 verschiedene Fahrzeugmodelle, so dass es unmöglich ist, für jedes dieser Modelle die richtige Ersatzbatterie zu kennen. Das VARTA Partner Portal bietet den Partnerwerkstätten eine Entscheidungshilfe mit Batteriepositionen, Batterieauswahlen und Einbauanleitungen für fast alle in Europa im Einsatz befindlichen Fahrzeuge. Für Endkunden ist die VARTA-Batteriesuche ein ideales Werkzeug, um die richtige Batterie zu finden.

Mehr zu diesem Thema lesen Sie in unserem Artikel über die richtige Ersatzbatterie für Start-Stopp-Systeme.

Wichtig ist jedoch, dass eine AGM überall dort eingebaut werden muss, wo ursprünglich eine AGM verbaut war! Nur so kann sichergestellt werden, dass das Fahrzeug nach dem Austausch der Batterie genauso gut funktioniert wie mit dem Originalteil.

-

Spezielle Start-Stopp-Batterien

Warum brauche ich eine spezielle Batterie für die Start-Stopp-Automatik?

Jeder Startvorgang ist mit einer großen Energiemenge aus einer Autobatterie verbunden. Die Batterie muss in einem sehr guten Zustand sein, um zuverlässig einen hohen Anlaufstrom zu liefern. Besonders bei modernen Fahrzeugen mit Start-Stopp-Automatik wird der Motor während der Fahrt mehrmals abgeschaltet. Während dieser Phasen versorgt die Batterie weiterhin alle elektrischen Verbraucher mit Energie. Eine herkömmliche Starterbatterie (SLI) ist für diese Ladeleistung (d.h. kontinuierliches Entladen und Laden) nicht ausgelegt.

Nur eine Batterie mit Start-Stopp-Technik ist diesen Anforderungen gewachsen und hält den Belastungen stand.

Die Lichtmaschine lädt die Starterbatterie während der Fahrt auf

Bei einem Auto, das nicht mit einer Start-Stopp-Automatik ausgestattet ist, ist der Startvorgang meist ein einmaliger Vorgang. Während der Fahrt versorgt der Generator die elektrischen Verbraucher wie Entertainment-System und Navigationsgerät, so dass es bei laufendem Generator während der Fahrt zu keiner Entladung der Starterbatterie kommt.

Die Start-Stopp-Batterie wird doppelt belastet

Bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-Technik ist das anders. Während einer Fahrt durch die Stadt wird die Batterie einer Reihe von Start- und Stoppvorgängen unterzogen. Steht das Auto mit abgestelltem Motor an der Ampel, benötigen elektrische Verbraucher wie Licht, Scheibenwischer, Radio oder Displays weiterhin Strom. Die Belastung wird durch kontinuierliches Entladen und Laden erhöht.

Vor allem kurze Fahrten stellen eine Herausforderung für die Batterie dar. Vor allem bei alten Batterien und im Winter sinkt die Ladeakzeptanz der Batterie, so dass eine ausreichende Nachladung bei kurzen Fahrten nicht immer gewährleistet ist. Dies kann zu einer allmählichen Entladung der Batterie führen, so dass die Batterie irgendwann nicht mehr genug Energie hat, um den Motor zu starten. Durch die spezielle Technologie bleibt der Innenwiderstand von AGM-Batterien über die gesamte Lebensdauer deutlich geringer als bei herkömmlichen Batterien, so dass eine ausreichende Ladungsaufnahme auch über einen langen Zeitraum gewährleistet ist und kurze Fahrten mit vielen Start-Stopp-Phasen von AGM-Batterien besser bewältigt werden können.

Drei Vorteile von AGM-Batterien

Exzellente Kaltstarteigenschaften

AGM-Batterien haben einen hohen Kaltstartstrom. Sie starten den Anlasser kraftvoll und verkürzen seine Laufzeit. Dank der Zyklenfestigkeit von AGM-Batterien kann der Motor in kurzen Abständen mehrmals abgestellt und wieder gestartet werden, ohne dass es zu Schwierigkeiten beim Neustart kommt.

Balancierter Ladezustand

Bei modernen Fahrzeugen wird die AGM-Batterie nicht nur durch die Lichtmaschine geladen, sondern auch durch das Bremsenergierückgewinnungssystem gespeist. Normale Starterbatterien müssen ständig voll geladen sein und können daher die Energie, die durch die Rekuperation erzeugt wird, nicht aufnehmen. AGM-Batterien können im Teilladebereich betrieben werden und bieten daher ausreichend Kapazität, um die beim Bremsen entstehende Energie zu speichern.

Hohe Kapazitätsreserve

Die hohe Kapazitätsreserve sichert die Stromversorgung für alle Arten von elektrischen Komponenten. Die Zyklenfestigkeit der AGM-Technologie sichert die Stromversorgung der Komponenten und bietet gleichzeitig eine hohe Startleistung. Auch dann, wenn die Batterie nicht voll geladen ist, weil z.B. elektronische Assistenten und Verbraucher, die für Komfort sorgen, während eines Stopps versorgt werden oder die Lichtmaschine zur Entlastung des Motors vorübergehend abgekoppelt wurde.

Interessantes zur Start-Stopp-Technik

Start-Stopp-Systeme erfordern eine Batterie mit moderner Technik, denn normale Starterbatterien sind für die höheren Anforderungen dieser Fahrzeuge nicht ausgelegt.

Die Architektur des elektrischen Systems in modernen Fahrzeugen erfordert eine kompatible Batterietechnologie, um richtig und zuverlässig zu funktionieren. Aus diesem Grund müssen neue Batterien in vielen Fahrzeugen “registriert” – das Batteriemanagementsystem (BMS) muss wissen, welcher Batterietyp im Fahrzeug eingebaut ist, um sein volles Potenzial ausschöpfen zu können. Wird eine falsche Batterie in das Fahrzeug eingebaut oder nicht korrekt registriert, kann dies zu einer vorzeitigen Verschlechterung der Batterie und einer weiteren Panne führen.

Aus diesem Grund sollten in Fahrzeugen mit Stopp-Start-Automatik nur EFB- oder AGM-Batterien eingebaut werden. Wenn eine AGM-Batterie bereits im Fahrzeug eingebaut ist, muss sie immer durch eine andere AGM-Batterie ersetzt werden.

-

Start-Stopp funktioniert nicht

Gründe, warum das Start-Stopp-System nicht funktioniert

Die Start-Stopp-Technologie macht das Autofahren sparsamer und umweltfreundlicher. Deshalb wird bis 2020 jedes dritte Auto auf unseren Straßen mit dieser Technologie ausgestattet sein. Wenn ein Auto zum Beispiel an einer Ampel anhält, schaltet das Start-Stopp-System den Motor ab. Sobald das Kupplungspedal erneut betätigt oder bei einem Automatikgetriebe die Bremse gelöst wird, springt der Motor sofort wieder an.

Neben den häufigen Motorstarts, die die Batterie für diesen Vorgang liefern muss, versorgt sie auch alle elektronischen Verbraucher, selbst wenn der Motor abgestellt ist. Man könnte sagen, dass die Autobatterie das Herzstück des Systems moderner Fahrzeuge ist. Sie wird häufig von einem intelligenten Batteriemanagementsystem (BMS) unterstützt, das sozusagen das Gehirn der Autoelektronik ist. Der Grund, warum das Start-Stopp-System nicht funktioniert, kann im Zusammenspiel dieser beiden wichtigen Systeme liegen.

Das Batteriemanagement schaltet die Start-Stopp-Funktion ab

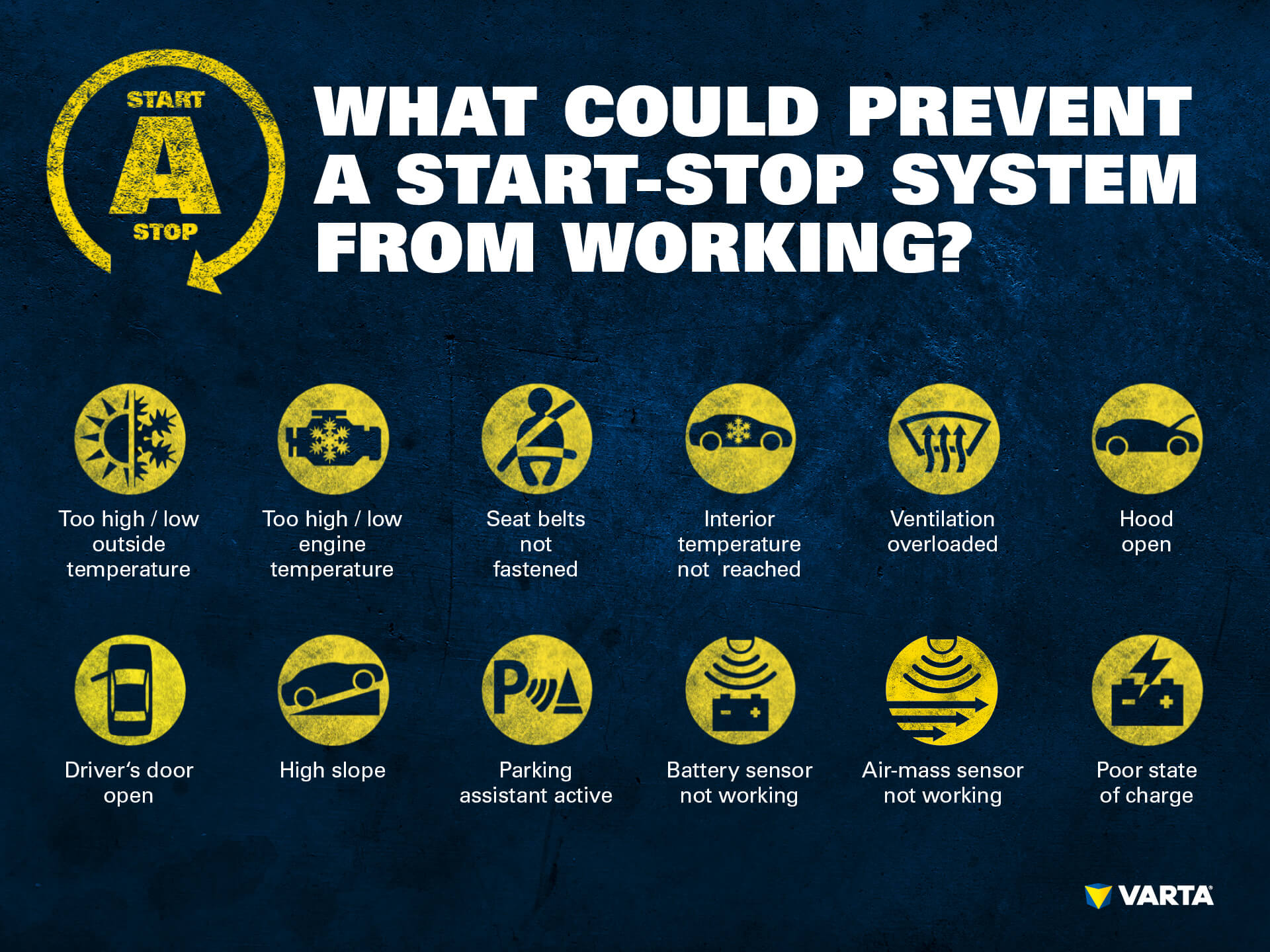

Die oberste Priorität jeder Batterie ist es, den Motor zu starten. Wenn die Batterie jedoch nur eine geringe Ladung aufweist, schaltet das Batteriemanagementsystem (BMS) die Start-Stopp-Funktion aus, damit der Motor gestartet werden kann. Ein ähnlicher Schutzmechanismus greift in folgenden Fällen:

Es wurde die falsche Batterietechnologie installiert, die nur eine geringe Anzahl von Ladezyklen liefern kann.

Die Außentemperatur ist zu hoch oder zu niedrig. Wenn die Batterie zu viel Strom benötigt, um den Ventilator zu versorgen, wird die Start-Stopp-Funktion abgeschaltet. Wann und ob dies geschieht, hängt von den Komforteinstellungen des jeweiligen Fahrzeugherstellers ab. Es kann auch sein, dass die Start-Stopp-Funktion noch unterstützt wird, aber die Klimaanlage automatisch reduziert wird.

Die Motortemperatur ist zu hoch oder zu niedrig. Wird der Motor nicht von den Verbrauchern oder von der Batterie beheizt, muss er seine eigene Wärme durch Verbrennung erzeugen, was einen höheren Anlaufstrom erfordert. Das Ergebnis: Die Start-Stopp-Funktion ist nicht aktiviert. Wenn der Motor zu heiß zu werden droht, muss er durch den Lüfter am Kühler gekühlt werden, weil der Fahrtwind nicht ausreicht oder bei Ampelstopps nicht vorhanden ist. Das Gebläse benötigt einen hohen Strom, so dass die Start-Stopp-Funktion nicht aktiviert wird.

Die falsche Batterietechnologie verursacht Probleme

Eine weitere Ursache könnte sein, dass die Batterie beim Austausch nicht korrekt vom Fahrzeug registriert wurde. Wenn z. B. die Technologie oder die Batteriekapazität nicht korrekt eingegeben werden, kann das BMS nicht den richtigen Algorithmus verwenden. Ist die Batterie noch nicht einmal als neu im Fahrzeug registriert, kann es sein, dass die Batterie nicht als neu erkannt wird und somit ihr volles Potenzial nicht genutzt wird.

Mehr zu diesem Thema erfahren Sie in unserem Artikel über die Risiken beim Austausch einer Start-Stopp-Batterie gegen eine herkömmliche Batterie.

Faktoren, die unabhängig von der Batterie sind

Es gibt auch Faktoren, die die Start-Stopp-Funktion unterbrechen, die nicht von der Batterie abhängen:

- Die Sicherheitsgurte werden nicht angelegt

- Die Autotüren oder die Motorhaube sind nicht richtig geschlossen.

- Die Einparkhilfe ist aktiv

- Das Fahrzeug fährt eine steile Anhöhe hinauf (zu große Steigung)

Wenn die Start-Stopp-Funktion sehr häufig ausfällt oder gar nicht aktiviert wird, ist es ratsam, so bald wie möglich eine Werkstatt aufzusuchen. In diesem Fall können die Experten mit einem Batterietestherausfinden, ob die Batterie ersetzt werden muss.

-

So funktioniert die Start-Stopp-Automatik

Was ist die Start-Stopp-Automatik und wie funktioniert sie?

Start-Stopp-Automatik: Eine technische Innovation, die der Umwelt hilft

Die Idee hinter dem Start-Stopp-System ist einfach: Wenn der Motor kurzzeitig abgestellt wird, z. B. beim Warten an der Ampel, sinken Kraftstoffverbrauch und Emissionen. So trägt die Start-Stopp-Automatik dazu bei, Kraftstoff zu sparen und das Klima zu schützen. Mit dieser Technologie können die CO2– Emissionen um 3 – 8% reduziert werden. Die Vorteile für die Umwelt und die verbesserte Effizienz haben zu einer raschen Verbreitung von automatischen Startsystemen in allen Fahrzeugklassen geführt. Angesichts der verschärften EU-Vorschriften zum Schadstoffausstoß von Kraftfahrzeugen bauen auch die Automobilhersteller zunehmend intelligente Start-Stopp-Systeme in ihre Baureihen ein.

Wie funktionieren Start-Stopp-Automatiken

Das Start-Stopp-System erkennt, wenn das Auto steht, und ermittelt anhand von Sensoren eine Reihe weiterer Faktoren über den Betriebszustand des Fahrzeugs. Wenn der Fahrer an einer Ampel angehalten hat und das Getriebe in den Leerlauf schaltet, stellt das Start-Stopp-System den Motor ab. Bei einigen neueren Modellen schaltet sich der Motor sogar ab, wenn die Geschwindigkeit unter einen bestimmten Wert fällt. Obwohl der Motor und damit die primäre Energiequelle für alle Systeme abgeschaltet ist, werden alle elektrischen Verbraucher und Helfer weiterhin mit Strom versorgt. Diese wird von der Batterie des Fahrzeugs bereitgestellt. Sobald die Kupplung betätigt wird, lässt die Start-Stopp-Automatik den Motor wieder an. Bei Fahrzeugen mit Automatik- oder Doppelkupplungsgetrieben reagiert die Start-Stopp-Automatik allein auf die Betätigung der Bremse. Wird das Fahrzeug bis zum Stillstand abgebremst und bleibt der Fuß des Fahrers auf dem Bremspedal, stellt die Start-Stopp-Automatik den Motor ab. Wenn die Bremse gelöst wird, startet die Automatik den Motor wieder.

Sensoren steuern die Start-Stopp-Automatik

Eine Start-Stopp-Automatik bezieht ihre Informationen über den Fahrzustand von verschiedenen Sensoren. Ein Leerlaufsensor, ein Raddrehzahlsensor und ein Kurbelwellensensor liefern Informationen darüber, ob sich das Fahrzeug bewegt oder steht. Das Motorsteuergerät koordiniert die Start-Stopp-Vorgänge und stimmt sie mit dem Motormanagementsystem ab. Der elektronische Batteriesensor (EBS) übermittelt Daten über den Ladezustand, die Spannung und die Temperatur der Batterie. Da die Spannung im Bordnetz bei jedem Motorstart kurzzeitig abfällt, ist eine Kompensation notwendig, um die einwandfreie Funktion wichtiger Geräte und elektronischer Helfer zu gewährleisten. . Damit der Anlasser den mit der erhöhten Schalthäufigkeit verbundenen Belastungen standhält und nicht vorzeitig verschleißt, werden besonders beanspruchte Teile der Anlassereinheit verstärkt und auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Dies gilt für die Lager, das Getriebe und den Einrückmechanismus des Anlassers.

Rekuperation und Start-Stopp-Automatik Neue Batterie-Generationen für innovative Technologien

Während herkömmliche Batterien auch in Fahrzeugen mit Start-Stopp-Automatik an ihre Grenzen stoßen, wurden Batterien mit AGM-Technologie speziell für Fahrzeuge konzipiert, die neben der Start-Stopp-Technik auch über ein Energierückgewinnungssystem (Rekuperation) sowie weitere kraftstoffsparende Systeme verfügen. Eine Batterie mit AGM-Technologie ist in der Lage, die Energie, die sie durch Rekuperation erhält, mit hoher Effizienz aufzunehmen. Batterien mit EFB-Technologie sind dagegen nur für Autos mit Start-Stopp-Automatik der Einstiegsklasse konzipiert.

Das könnte Sie auch interessieren: Wann lohnt sich ein Umstieg auf AGM?

Rekuperation – wie aus Bremsenergie Strom erzeugt wird

Bei der Rekuperation, der Rückgewinnung von Bremsenergie, wird elektrische Energie erzeugt, sobald das Fahrzeug bremst und der Motor in den Schubbetrieb geht. Bei Fahrzeugen mit Rekuperation speist der Generator die zurückgewonnene Energie wieder in die Batterie ein, um damit in der anschließenden Standphase die Komfortfunktionen zu betreiben. Mit dem Einsatz dieser effizienten Technologie und einer leistungsstarken AGM-Batterie lassen sich größere Kraftstoffeinsparungen erzielen und die Emissionen weiter reduzieren als mit einfachen Start-Stopp-Systemen. Um die Gesamteffizienz noch weiter zu steigern, wird bei einigen Fahrzeugen der Generator, der normalerweise ständig läuft (und Motorleistung verbraucht), während der Beschleunigungsphasen entkoppelt. So steht die gesamte Motorleistung für die Beschleunigung zur Verfügung und der Motor kann besonders effizient arbeiten. In dieser Phase werden alle elektrischen Funktionen von der Batterie gespeist – was wiederum zeigt, wie wichtig eine leistungsfähige Batterie, die auf das Energiemanagementsystem des Fahrzeugs abgestimmt ist, für moderne Bordnetze ist.

-

Start-Stopp reduziert Emissionen

Kraftstoff sparen mit Start-Stopp zur Erreichung der EU-Klimaziele

Im Jahr 2007 hat der Europäische Rat ein Konzept vorgestellt, das den Kraftstoffverbrauch und die damit verbundenen Emissionen nachhaltig senken soll. Die verabschiedete Pkw-Verordnung sieht verschiedene Maßnahmen vor, um den Zielwert zu erreichen. Dazu gehören umweltverträgliche Kühlmittel für Klimaanlagen ebenso wie die Ausstattung von Fahrzeugen mit energiesparenden LED-Leuchten. Eine weitere wichtige Technologie zur Reduzierung der CO2-Emissionen ist der Einsatz von automatischen Start-Stopp-Systemen.

Die ersten Start-Stopp-Systeme: Aller Anfang ist schwer

Bereits Anfang der 1970er Jahre präsentierte Toyota als erster Automobilhersteller ein Start-Stopp-System als Antwort auf die Ölkrise. Die Idee: Automatische Start-Stopp-Systeme sparen Kraftstoff und damit Geld. Angesichts der durch die Ölkrise bedingten Preissteigerungen für Benzin und Dieselkraftstoff war dies eine sinnvolle Idee. Auch VW und Audi erkannten früh die Vorteile eines Start-Stopp-Systems und präsentierten Anfang der 1980er Jahre ein halbautomatisches Start-Stopp-System. Mangels Akzeptanz bei den Kunden verschwanden die ersten Start-Stopp-Systeme jedoch bald wieder vom Markt.

Erst um die Jahrhundertwende griffen führende Automobilhersteller diese Technologie wieder auf und entwickelten sie weiter. Neben den wirtschaftlichen Vorteilen, die die Start-Stopp-Technik den Autofahrern bietet, war es diesmal die geplante EU-Klimagesetzgebung, die die Start-Stopp-Automatik wieder aufleben ließ.

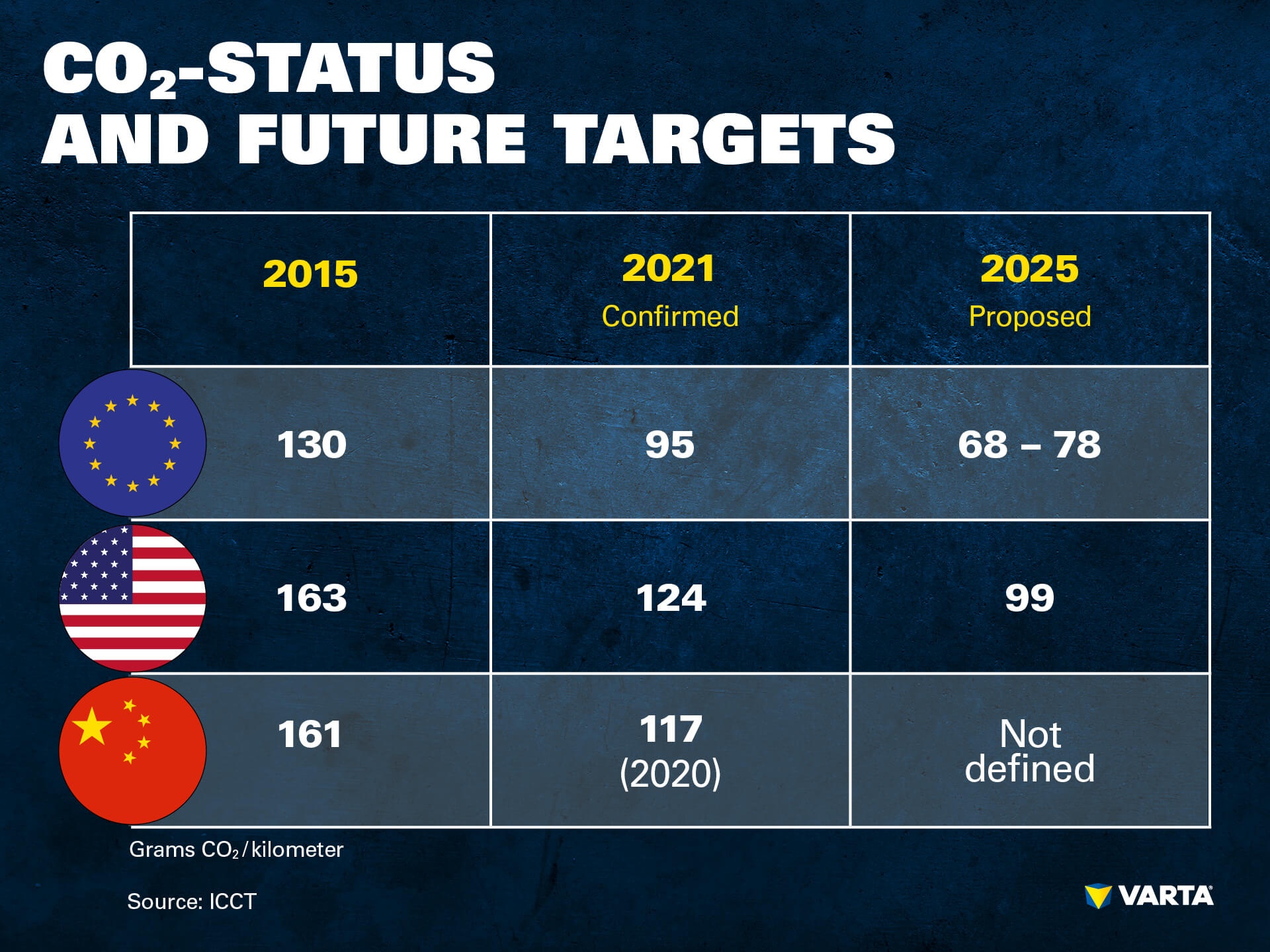

Strenge CO2-Vorschriften: Automobilhersteller nutzen umweltfreundliche Technologien

Die EU-Verordnung zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes sieht vor, dass ab 2021 Pkw nur noch 95 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer ausstoßen dürfen. Ab 2025 wird dieser Grenzwert auf 69 bis 78 Gramm gesenkt. Zum Vergleich: Im Jahr 2015 stoßen Automodelle durchschnittlich 130 Gramm Kohlenmonoxid pro Kilometer aus.

Für die kommenden Jahre streben auch die USA und China eine Reduzierung der CO2-Emissionen an. Während die CO2-Emissionen in den USA im Jahr 2015 bei 163 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer lagen, soll der Wert im Jahr 2021 nur noch 124 Gramm betragen. Für 2025 wird eine Reduzierung der CO2-Emissionen auf 99 Gramm pro Kilometer angestrebt.

Im Jahr 2015 lagen die klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen von Privat-Pkw in China bei 161 Gramm pro Kilometer. Bis 2020 soll der Wert nur noch 117 Gramm pro Kilometer betragen.

Da Kleinwagen, Sportwagen und große Limousinen unterschiedliche Emissionen haben, bezieht sich der Grenzwert auf die gesamte europäische Fahrzeugflotte. Als Grundlage für die Berechnung des herstellerbezogenen Grenzwertes wird das Durchschnittsgewicht aller Fahrzeuge herangezogen, die ein Automobilhersteller in seinem Sortiment hat. Bei Überschreitung der Grenzwerte werden Bußgelder verhängt. Ökologisch vorteilhafte Innovationen, mit denen ein Hersteller zur Reduzierung der CO2-Emissionen beiträgt, wirken sich positiv auf den Grenzwert aus. Dazu gehören Solarzellen auf Fahrzeugdächern ebenso wie Systeme zur Wärmerückgewinnung aus Abgasen.

Weniger Treibhausgase mit Start-Stopp-Systemen

Abhängig von der Fahrweise lassen sich mit der Start-Stopp-Technologie Kraftstoffeinsparungen von bis zu 15 % erzielen. Die Wirksamkeit des Systems hängt jedoch von vielen Faktoren ab, unter anderem vom Einsatzgebiet. Die Start-Stopp-Automatik sorgt dafür, dass der Motor bei Stadtfahrten im Leerlauf abgeschaltet wird.

Dadurch wird nicht nur Kraftstoff gespart, sondern auch der CO2 -Ausstoß um 3 – 8% reduziert.

Interessante Fakten über Start-Stopp

Wussten Sie, dass es verschiedene Typen von Stopp-Start-Systemengibt? Neben der einfachen Start-Stopp-Technik gibt es auch ein System, bei dem die vom Fahrzeug erzeugte kinetische Energie dank regenerativer Bremsung (Rekuperation) teilweise in elektrische Energie umgewandelt wird, die dann in die Batterie eingespeist wird. -

Die neue Rolle der Autobatterien

Autobatterien damals und heute: ein Überblick

Gut und einfach: Anforderungen an Autobatterien bis 1990

Bis vor einigen Jahrzehnten gab es außer dem Anlasser und der Zündung nur eine kleine Anzahl von Geräten, die mit Strom versorgt werden mussten. Außer der Fahrzeugbeleuchtung, dem Radio und den Scheibenwischern gab es in vielen Klein- und Kompaktwagen nicht viele weitere Verbraucher. Selbst bei Konzeptfahrzeugen konzentrierten sich die Ingenieure damals eher auf ein futuristisches Design und innovative Motorentechnik als auf elektronische Assistenten.

Neue Technologien, höhere Anforderungen: Die Rolle der Batterien ab Mitte der 1990er Jahre

Erst Mitte der 1990er Jahre setzten sich Merkmale wie elektrische Fensterheber und Zentralverriegelung auch in der Kompaktklasse durch. Seitdem hat die Zahl der Stromverbraucher weiter zugenommen. Heutzutage werden Besitzer von Neuwagen durch eine Vielzahl von elektronischen Assistenten unterstützt. Neben elektrischen Verbrauchern wie Infotainment- und Navigationssystemen, die schon seit langem in Fahrzeugen vorhanden sind, tragen vor allem neue Fahrzeugtechnologien wie Start-Stopp-Systeme zur erhöhten Belastung der Batterie bei.

Autos als Apps auf Rädern: Anforderungen an moderne Batterien

Fahrzeuge der heutigen Generation werden oft als ‘Apps auf Rädern’ bezeichnet. Ein modernes Auto hat heute durchschnittlich 50 Geräte, die von der Steuerelektronik gesteuert werden, sowie weitere 150 elektrische Verbraucher. Die Anforderungen an das Erlebnis Autofahren sind gestiegen. Die Autofahrer erwarten einen hohen Komfort, umfassende Sicherheit, kommunikative Vernetzung und eine hohe Umweltverträglichkeit. Module wie Start-Stopp-Systeme, Rekuperation (Rückgewinnung von Bremsenergie), Infotainment und Parkassistenten müssen gesteuert und zuverlässig mit elektrischer Energie versorgt werden. Bei der Ausstattung eines Fahrzeugs mit einer Batterie wird die Anpassung an die vorhandene technische Infrastruktur immer wichtiger. Autobatterien müssen mit der Entwicklung im Automobilbereich Schritt halten. Dies kann nur mit innovativen Batterietechnologien wie EFB und AGM erreicht werden.

Ein Blick in die Zukunft: Neue Batterien sind bereits verfügbar

Die Entwicklung neuer Batterietechnologien ist nicht nur für Elektrofahrzeuge notwendig, sondern insbesondere für die kommende Generation von Verbrennungsmotoren, da die wachsende Zahl elektronischer Systeme immer mehr Leistung aus der Batterie verlangt. Während der Marktanteil von Elektrofahrzeugen (inkl. Plug-in-Hybride) 2017 bei 1,6 % lag, setzt sich die Start-Stopp-Technik bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor derzeit immer mehr durch. Dies erfordert eine neue Batteriegeneration. Schon jetzt sind 90 % aller Neufahrzeuge mit Start-Stopp-Technik ausgestattet und bis 2020 werden 30 % aller Fahrzeuge über Start-Stopp-Technik verfügen.

Ein weiterer Trend neben der bisherigen Start-Stopp-Technik und der Elektromobilität ist das autonome Fahren. Auch wenn der Bordcomputer erst in ferner Zukunft vollständig übernehmen wird, wird der Fahrer in naher Zukunft zunehmend von intelligenten Systemen unterstützt werden und einen Teil seiner Kontrolle über das Fahrzeug an das Steuergerät abgeben. Das bedeutet, dass eine leistungsstarke und zuverlässige Stromversorgung erforderlich ist.

Batterien im Jahr 2020: Service und Wartung müssen Schritt halten

Nicht nur die Autos werden durch die Aufrüstung mit elektronischen Systemen immer komplexer: Auch Service und Batteriewechsel erfordern neue Schnittstellen. Aus technischen Gründen werden moderne Batterien häufig im Kofferraum oder unter den Sitzen eingebaut, was den Austausch und die Wartung von Autobatterien erheblich erschwert. Das Auslesen der Daten, die vom Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs bereitgestellt werden, benötigt Zeit. Um die Steuergeräte vollständig auszulesen und die häufig erforderliche Registrierung der Batterie im System zu ermöglichen, sind kompatible Diagnosegeräte erforderlich. Regelmäßige Weiterbildungen im Bereich der Batterietechnik und die Optimierung der Arbeitsabläufe in der Werkstatt sind daher notwendig, um den Kunden auch in Zukunft einen erstklassigen und fundierten Service bieten zu können.

Das VARTA® Partnerportal: Schnelle Hilfe zum Thema Batterien

Mit dem VARTA Partner Portalbietet VARTA® Automotive Fachwerkstätten wertvolle Hilfe bei allen Fragen rund um das Thema Batterien. Neben umfangreichen Informationen über den Einbauort der Batterie im Fahrzeug bietet VARTA® Automotive auch detaillierte Anleitungen zum Batteriewechsel für fast alle Fahrzeugtypen.

-

Austausch der Start-Stopp-Batterie

Welche ist die beste Ersatzbatterie für Start-Stopp-Automatik?

Der Energieverbrauch moderner Fahrzeuge steigt und die zunehmende Anzahl elektronischer Komponenten und Komfortsysteme belastet die Batterie stark. Darüber hinaus zwingen gesetzliche Vorgaben zur Reduzierung der CO2 Emissionen die Hersteller zur Einführung von Start-Stopp-Automatiken.

Nur hochleistungsfähige Autobatterien wie EFB- oder AGM-Batterien können diesen gestiegenen Anforderungen gerecht werden und für eine stabile Stromversorgung im Fahrzeug sorgen. Eine Batterie für ein Start-Stopp-System kann nur durch eine Batterie desselben Typs ersetzt werden. Im Falle einer EFB-Batterie kann ein Upgrade auf eine AGM-Batterie ratsam sein. Für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Technik kann jedoch unter Umständen eine AGM-Batterie geeignet sein.

Mit dem VARTA Batterie-Finder finden Sie schnell die richtige Batterie.

Nachfolgend haben wir die verschiedenen Batterietechnologien und die richtigen Ersatzbatterien zusammengefasst und zeigen, warum sich ein Upgrade lohnen kann.

Autobatterietechnologien

Konventionelle Starterbatterien

Konventionelle Blei-Säure-Batterien sind bewährte Produkte, die sich seit Jahrzehnten in Millionen von Fahrzeugen bewährt haben. Heutzutage sind fast alle Batterien wartungsfrei. Abgesehen von einer regelmäßigen Überprüfung durch Ihre Werkstatt, um einen drohenden Ausfall zu erkennen, ist keine weitere Wartung erforderlich. Ist eine ältere Batterie nicht wartungsfrei, darf sie nur von Fachleuten gepflegt werden.

Bei guter Pflege kann eine Bleibatterie viele Jahre halten und ist in Fahrzeugen ohne Start-Stopp-System und mit einer überschaubaren Anzahl elektrischer Komponenten noch weit verbreitet.

EFB-Batterien

EFB-Batterien sind leistungsstärkere Versionen herkömmlicher Starterbatterien.

Dank der Verbesserungen, die die Platten mit einem Polyestergelege umgeben, und einer verbesserten Formulierung des aktiven Materials können diese effektiver genutzt werden. Dies führt auch dazu, dass der Innenwiderstand der Batterie während ihrer Lebensdauer langsamer ansteigt als bei einer herkömmlichen Batterie. EFB-Batterien sind in Fahrzeugen mit Start-Stopp-Systemen der Einstiegsklasse weit verbreitet, in der Regel ohne Rückgewinnung der Bremsenergie.

AGM-Batterien

AGM-Batterien punkten durch ihre hohe Leistung und Haltbarkeit. Bei einer AGM-Batterie absorbiert die Glasfasermatte, die als Separator verwendet wird, den Elektrolyt, so dass die Batteriesäure nicht auslaufen kann. Die Platten von AGM-Batterien werden mit einer definierten Kompression eingebaut. Dadurch wird über die gesamte Lebensdauer der Batterie eine optimale Verbindung zwischen der Säure und den Platten gewährleistet. Darüber hinaus verhindert die Kompression den Verlust von aktivem Material und macht die Batterie besonders robust für anspruchsvolle Anwendungen.

AGM-Batterien werden in Fahrzeugen mit fortschrittlichen automatischen Start-Stopp-Systemen und Rückgewinnung von Bremsenergie eingesetzt.

Ersetzen Sie eine EFB durch eine EFB- oder AGM-Batterie

Starterbatterien mit AGM- oder EFB-Technologie sind auf die Anforderungen von Fahrzeugen mit Start-Stopp-Systemen ausgelegt. Normale Autobatterien sind den hohen Anforderungen, die durch die Entladung während der Stopp-Phasen entstehen, nicht gewachsen. Der Austausch gegen eine normale Batterie anstelle einer AGM oder EFB führt zu einer raschen Verschlechterung der Batterie, und ein Ausfall ist vorprogrammiert. Für eine optimale Funktion muss eine Batterie verwendet werden, die mit dem Batteriemanagementsystem des Fahrzeugs kompatibel ist. Ein Upgrade von einer EFB- auf eine AGM-Batterie ist möglich und erhöht die Effizienz der Start-Stopp-Automatik und führt zu einem effizienteren Kraftstoffverbrauch.

Ein Fahrzeug mit einer AGM-Batterie benötigt eine AGM-Batterie

Autos mit Start-Stopp-Automatik und Energierückgewinnung stellen hohe Anforderungen an die Batterie. Eine AGM-Batterie verkraftet auch die hohen Zyklenzahlen, die durch die Start-Stopp-Automatik verursacht werden und eignet sich auch für die Ladung mit regenerativer Bremsenergie.

Eine EFB-Batterie wird in der Regel mit einem höheren Ladezustand eingesetzt, so dass eine Speicherung von Energie aus Rekuperation nicht oder nur eingeschränkt möglich ist. Eine leistungsstarke AGM-Batterie in Erstausrüsterqualität garantiert hohe Zuverlässigkeit und ein besseres Fahrgefühl.

Wann lohnt sich ein Upgrade?

AGM-Batterien stillen den Energiehunger

Moderne Klein- und Mittelklassewagen sind oft mit vielen elektronischen Assistenten und Komfortmerkmalen wie Sitzheizung oder Spiegeln ausgestattet. Hinzu kommen Komponenten wie Navigationssysteme und Zentralverriegelungen, die selbst bei Kleinwagen oft zur Standardausstattung gehören. Fahrzeuge der Oberklasse, SUVs und Sportwagen sind mit noch mehr elektrischen Komponenten ausgestattet, die die Batterie in allen Fahrsituationen und bei jeder Witterung versorgen muss. In solchen Fällen kann sich die Umrüstung auf eine AGM-Batterie auch bei Fahrzeugen ohne Stopp-Start-Automatik lohnen, um eine höhere Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Saisonale Fahrzeugnutzung

Viele Cabrios, Oldtimer und Zweitwagen werden oft nur im Sommer genutzt und im Winter für mehrere Monate eingemottet. Während dieser Zeit wird die Batterie nicht von der Lichtmaschine geladen, daher ist es ratsam, die Ladung mit einem kompatiblen Batterieladegerät aufrechtzuerhalten. Ein AGM lässt sich viel besser wieder aufladen und bietet länger eine ausreichende Kapazität, da die Säureschichtung und die Sulfatierung aufgrund des gebundenen Elektrolyts weniger anfällig sind. So gelingt der Start in die Saison.

Aufrüstungs-Schnellcheck

- Ist das Fahrzeug mit einer umfangreichen elektronischen Ausstattung versehen?

- Ist das Fahrzeug mit zusätzlichen, nachgerüsteten elektronischen Geräten ausgestattet?

- Werden Geräte, z.B. Mobiltelefone, häufig im Fahrzeug aufgeladen?

- Fahren Sie häufig unter extremen Witterungsbedingungen?

- Fahren Sie häufig kurze Strecken oder stehen Sie häufig im Stau?

- Wären Sie bereit, für ein Produkt mit einem besseren Langzeitnutzen (Lebensdauer) mehr zu bezahlen?

Wenn Sie eine dieser Fragen mit “ja” beantwortet haben, ist ein Upgrade auf eine AGM zu empfehlen.

Erfahren Sie mehr darüber, wann sich der Austausch gegen eine AGM-Batterie lohnt, auch ohne Start-Stopp-System.

-

Austausch der Batterie

Batteriewechsel – Schritt für Schritt

Wenn die Autobatterie schwach ist, ist es Zeit für einen Batteriewechsel. Welche Schritte sind zu beachten und warum ist es bei modernen Autosso viel komplizierter? Autobatterien befinden sich normalerweise unter der Motorhaube. Bei modernen Fahrzeugen kann die Starterbatterie aber auch an anderen Stellen im Fahrzeug eingebaut werden. Heutzutage sind nur etwa 58 % der Batterien unter der Motorhaube eingebaut. Etwa 40 % befinden sich im Kofferraum und bei den übrigen Fahrzeugen ist die Batterie sogar im Fahrgastraum untergebracht. Wie tauscht man also die Batterie aus?

Welche Batterie brauche ich?

Eine neue Batterie muss vor dem Batteriewechsel gekauft werden. Hier sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers maßgeblich. Folgende Kriterien sind für die Auswahl der Batterie relevant:

Batteriegruppengrößen

Die Batteriegruppengröße beschreibt die genormte Größe der Autobatterie, oft können aber mehrere Batteriegrößen in einem Fahrzeug eingebaut werden. So ist beispielsweise die Starterbatterie eines Dieselfahrzeugs in der Regel größer als die eines vergleichbaren Benzinfahrzeugs. Ähnlich verhält es sich, wenn das Fahrzeug mit verschiedenen Motortypen erhältlich ist. Auch hier ist die Batteriehalterung in der Regel für verschiedene Batteriegrößen ausgelegt.

Elektrische Spannung

Im Kfz-Bereich gibt es bis auf wenige Ausnahmen nur noch 12 V-Batterien. Im Gegensatz dazu benötigen einige Oldtimer spezielle 6-V-Batterien. In diesem Fall kann keine 12-Volt-Batterie eingebaut werden, da die elektrischen Komponenten durch die höhere Spannung zerstört werden würden.

Große Nutzfahrzeuge haben in der Regel ein 24-Volt-System. Dazu werden zwei 12-V-Batterien in Reihe geschaltet.

Kaltstartstrom

Ein hoher Kaltstartstrom (CCA) sorgt für ein gutes Anfahren und ist besonders bei kaltem Winterwetter wichtig. Der Wert auf dem Etikett wird durch ein genormtes Prüfverfahren (in Europa durch EN 50342-1) bei einer Temperatur von -18°C ermittelt.

Kapazität

Der zweite wichtige Wert auf dem Etikett beschreibt die Kapazität (Ah) der Batterie. Die Kapazität wird mit einem genormten Prüfverfahren ermittelt und beschreibt, wie viel Ladung der Batterie entnommen werden kann, bevor sie vollständig entladen ist.

Während der Kaltstartstrom vor allem bei konventionellen Fahrzeugen wichtig war, gewinnt die Kapazität bei modernen Fahrzeugen mit einer Vielzahl von elektrischen Komponenten und Start-Stopp-Systemen zunehmend an Bedeutung. Erfahren Sie mehr über den besten Batterieersatz für ein Start-Stopp-Fahrzeug.

Für ein kleines Auto mit nur wenigen elektrischen Komponenten ist eine Batterie mit 40 – 45 Ah ausreichend. Fahrzeuge der Oberklasse und Sportwagen sind mit Batterien mit einer Kapazität von bis zu 110 Ah ausgestattet. Die Ladekapazität einer Autobatterie nimmt mit zunehmendem Alter ab und hängt von Faktoren wie Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit ab.

Wie eine herkömmliche Autobatterie funktioniert.

Wie finde ich die beste Batterie für mein Fahrzeug?

Bei dem großen Angebot an Starterbatterien mit unterschiedlichen Technologien und Leistungsklassen fällt die Wahl oft schwer. Die VARTA® Batteriesuche erleichtert die Auswahl der richtigen Batterie.

Wie baue ich die neue Batterie ein?

Beim Einbau der neuen Batterie sind die Anweisungen des Fahrzeugherstellers zu beachten. Bitte beachten Sie auch die Hinweise des Batterieherstellers im Heft zum sicheren Umgang mit Batterien. Um eine Verpolung zu vermeiden, sollte vor dem Ausbau der alten Batterie die Anordnung der Plus- und Minuspole beachtet werden. Natürlich muss auch der Motor abgestellt und der Schlüssel abgezogen werden.

- Bevor Sie mit Arbeiten an der Batterie beginnen, setzen Sie bitte eine Schutzbrille auf. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit eventuell ausgetretener Batteriesäure.

- Entfernen Sie zunächst das Massekabel. Dadurch wird ein Kurzschluss zwischen dem Pluspol und der Karosserie sicher verhindert.

- Prüfen Sie das Batteriefach auf Korrosion. Untersuchen Sie auch die Halterungen gründlich auf Rost und Schäden. Reinigen Sie das Batteriefach und reparieren Sie es bei Bedarf. Korrosion im Bereich der Batterie kann auf ausgelaufene Batteriesäure hinweisen. In diesem Fall sollte eine Werkstatt die Ursache dafür untersuchen.

- Entfernen Sie Oberflächenrost und Schmutz von den Batteriepolklemmen, da dies zu einem erhöhten Übergangswiderstand und damit zu erheblichen Funktionsstörungen oder einem vorzeitigen Ausfall der Batterie führt.

- Achten Sie auf einen festen Sitz der Polklemmen, um Kontaktunterbrechungen durch Vibrationen zu vermeiden. Beim Anschließen der Polzangen ist außerdem darauf zu achten, dass die Batteriepole nicht durch Verdrehung oder andere mechanische Beanspruchung beschädigt werden.

- Auf den richtigen Sitz der Batterie beim Einbau ist zu achten. Ziehen Sie die Klemmen mit einem Drehmomentschlüssel fest. Das richtige Anzugsmoment entnehmen Sie bitte dem Fahrzeughandbuch.

- Vor dem Anschließen überprüfen Sie noch einmal die richtige Polung der Kabel. Schließen Sie zuerst das rote Kabel an den Pluspol und dann das schwarze Massekabel an den Minuspol an.

Nach dem Batteriewechsel kann es erforderlich sein, interne Fahrzeugsysteme wie Airbags, Sensoren und andere Komfortfunktionen neu zu kalibrieren. Dies gilt insbesondere für modernere Fahrzeuge, die mit vielen technischen Systemen oder Start-Stopp-Systemen ausgestattet sind. Bei solchen Autos ist es ratsam, den Batteriewechsel von einer Fachwerkstattdurchführen zu lassen.

Wie entsorge ich die alte Batterie?

Autobatterien sind Sondermüll und gehören nicht in den Hausmüll. Die Entsorgung von Batterien ist gesetzlich geregelt. Autowerkstätten und Recyclingzentren nehmen alte Batterien an. Wussten Sie, dass 99 % einer Batterie recycelt werden können und etwa 80 % einer neuen Batterie aus recyceltem Material bestehen? Dieses Recyclingsystem verhindert die Verschmutzung der Umwelt.

-

Ist eine AGM-Batterie besser?

Lohnt sich eine AGM-Batterie ohne Start-Stopp-Automatik?

AGM-Batterien spielen ihre hohe Leistungsfähigkeit vor allem in Kombination mit der Start-Stopp-Technik aus. Die Stärken einer AGM-Batterie können aber auch genutzt werden, wenn kein Start-Stopp-System an Bord ist: Diese Technologie bietet größere Leistungsreserven, von denen auch konventionelle Fahrzeuge profitieren können, z.B. durch eine längere Lebensdauer der Batterie.

Eingekapselte AGM-Batterien sind wartungsfrei und auslaufsicher, da der Elektrolyt einer AGM-Batterie in einem saugfähigen Separator aus Glasfasern gebunden ist. Es kann keine Batteriesäure austreten, selbst wenn die Batterie beschädigt ist. Dadurch werden Folgeschäden an der Karosserie (z.B. Rost) oder anderen angrenzenden Bauteilen vermieden.

Vorteile beim Umstieg auf eine AGM-Batterie

Neben den bereits genannten Vorteilen gibt es weitere Gründe, auf eine AGM-Batterie umzurüsten. Unter folgenden Umständen ist der Austausch gegen eine AGM-Batterie ratsam:

- Bei einer großen Anzahl von Kurzfahrten unter 10 km oder bei einer jährlichen Laufleistung von weniger als 10.000 km hat die Lichtmaschine nicht genügend Zeit, die Batterie ausreichend aufzuladen. Jedes Mal, wenn die Batterie nicht bis zum vollen SOC (State of Charge) aufgeladen wird, wird es für die Batterie schwieriger, das Fahrzeug beim nächsten Mal zu starten.

- Wird das Fahrzeug nur saisonal genutzt, kann sich eine ältere konventionelle Starterbatterie vorzeitig entladen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn am Lagerort ungünstige Bedingungen herrschen und die Ladung nicht mit einem Ladegerät aufrechterhalten wird. Eine AGM-Batterie kann lange Stillstandszeiten besser überstehen, da bei dieser Technologie keine Schichtung im Elektrolyt auftreten kann, der im Separator gebunden ist, so dass es zu weniger Schwefelung kommt. Das bedeutet, dass eine AGM-Batterie nach längerem Stillstand leichter wieder aufgeladen werden kann als eine Nassbatterie.

- Eine AGM-Batterie kann auch extremen Außentemperaturen standhalten und verfügt über große Leistungsreserven. Eine herkömmliche Starterbatterie reagiert auf große Hitze und Kälte mit einem raschen Kapazitätsabfall und entlädt sich schneller.

- Ist das Fahrzeug mit einer großen Anzahl von nicht serienmäßigen elektrischen Geräten ausgestattet, die einen erhöhten Stromverbrauch haben, z.B. ein ausgeklügeltes Soundsystem, versorgt die AGM-Batterie das Fahrzeug mit der notwendigen Leistung, die eine herkömmliche Nassbatterie nicht liefern kann.

AGM-Batterien – Die erste Wahl für leichte Nutzfahrzeuge

- Im gewerblichen Einsatz werden Fahrzeuge oft im Mehrschichtbetrieb eingesetzt. Eine AGM-Batterie kann den höheren Belastungen im Mehrschichtbetrieb besser standhalten als eine normale Starterbatterie.

Auch städtische Lkw sind häufig mit elektrisch betriebenen Komponenten und Sonderausstattungen ausgestattet. Eine herkömmliche Starterbatterie stößt schnell an ihre Grenzen und verschlechtert sich durch die Zersetzung des aktiven Materials, das für die Kapazität ausschlaggebend ist. Aufgrund der besonderen Konstruktion der Zellen und einer speziellen Mischung für das aktive Material kann eine AGM-Batterie mehr und tiefere Ladezyklen aushalten als eine herkömmliche Batterie.

- Lieferungen im städtischen Bereich und Taxifahrten beinhalten oft in erster Linie kurze Fahrten – bei jeder Art von Wetter. Eine AGM-Batterie startet das Fahrzeug zuverlässig und erfüllt auch die Anforderungen des gewerblichen Betriebs.

Automatische Start-Stopp-Systeme sind mit einer AGM-Batterie effektiver

Fahrzeuge mit einfachen Start-Stopp-Systemen ohne Rückgewinnung der Bremsenergie (Rekuperation) werden meist mit einer EFB-Batterie ausgestattet. Aber auch in diesem Fall lohnt sich der Austausch gegen eine AGM-Batterie: Die Start-Stopp-Technik arbeitet zuverlässig und störungsfrei. Nicht zuletzt überzeugen AGM-Batterien durch ihre hohe Belastbarkeit: Eine AGM-Batterie hat über die gesamte Lebensdauer eine bessere Ladeakzeptanz als eine EFB-Batterie.

Aufrüst-Schnellcheck

- Ist das Fahrzeug mit einer umfangreichen elektronischen Ausstattung versehen?

- Ist das Fahrzeug mit zusätzlichen, nachgerüsteten elektronischen Geräten ausgestattet?

- Werden Geräte, z.B. Mobiltelefone, häufig im Fahrzeug geladen?

- Fahren Sie häufig unter extremen Wetterbedingungen?

- Fahren Sie oft kurze Strecken oder stehen Sie oft im Stau?

- Wären Sie bereit, mehr für ein Produkt mit einem besseren Langzeitnutzen (Lebensdauer) zu bezahlen?

Wenn Sie eine dieser Fragen mit “ja” beantwortet haben, ist ein Upgrade auf eine AGM-Batterie empfehlenswert.

Wussten Sie schon?

Die mit einer EFB-Batterie ausgestattete Start-Stopp-Technik schaltet den Motor im Vergleich zu einer AGM-Batterie nur in 39%* aller Fälle ab. Die Kombination aus einer AGM-Batterie und einem Start-Stopp-System ist wirtschaftlich, leistungsstark und zuverlässig.

*Clarios-Studie

-

Batterie-Technologien

Batterietypen – Blei-Säure, AGM, EFB

Starterbatterien haben sich in Millionen von Autos auf der ganzen Welt bewährt. Mit kontinuierlichen Innovationen und Weiterentwicklungen haben die klassischen Nassbatterien im Laufe der Jahre an Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit gewonnen. EFB- und AGM-Batterien sind neue Batterietypen, die den gestiegenen Anforderungen der heutigen Fahrzeuggeneration gerecht werden.

AGM, EFB, Blei-Säure: Drei verschiedene Batterietypen – viele gemeinsame Merkmale

AGM- und EFB-Batterien zeichnen sich durch ihre hohe Leistung aus. Trotz ihrer unterschiedlichen technologischen Ansätze haben die Batterietypen der neuesten Generation weitere positive Eigenschaften gemeinsam: Sie sind wartungsärmer und zuverlässiger als noch vor 10 Jahren – dank der Fortschritte in der Batterietechnologie.

Noch vor wenigen Jahrzehnten musste der Säurestand in einer Autobatterie regelmäßig überprüft und gegebenenfalls mit destilliertem Wasser nachgefüllt werden. Bei modernen, wartungsfreien Batterien ist der Wasserverlust so gering, dass ein Nachfüllen von destilliertem Wasser während der Lebensdauer der Batterie nicht erforderlich ist.

Starterbatterien, EFB Batterien und AGM Batterien: Die Unterschiede zwischen den Batterietypen

- Nasszellenbatterien (SLI) – bewährt und wirtschaftlich

- EFB-Batterien – viele Ladezyklen und lange Lebensdauer

- AGM-Batterien – hohe Leistung und Belastbarkeit

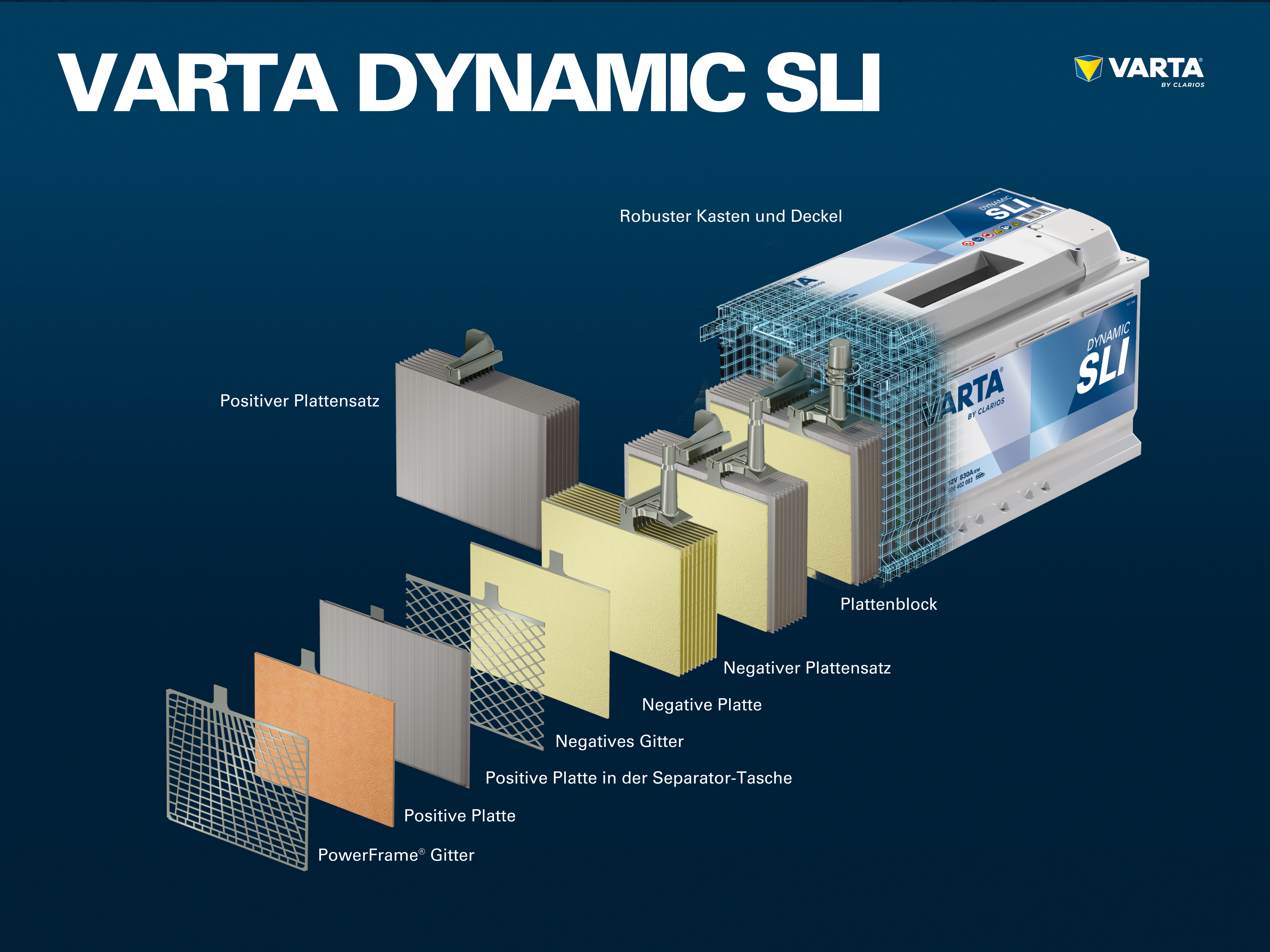

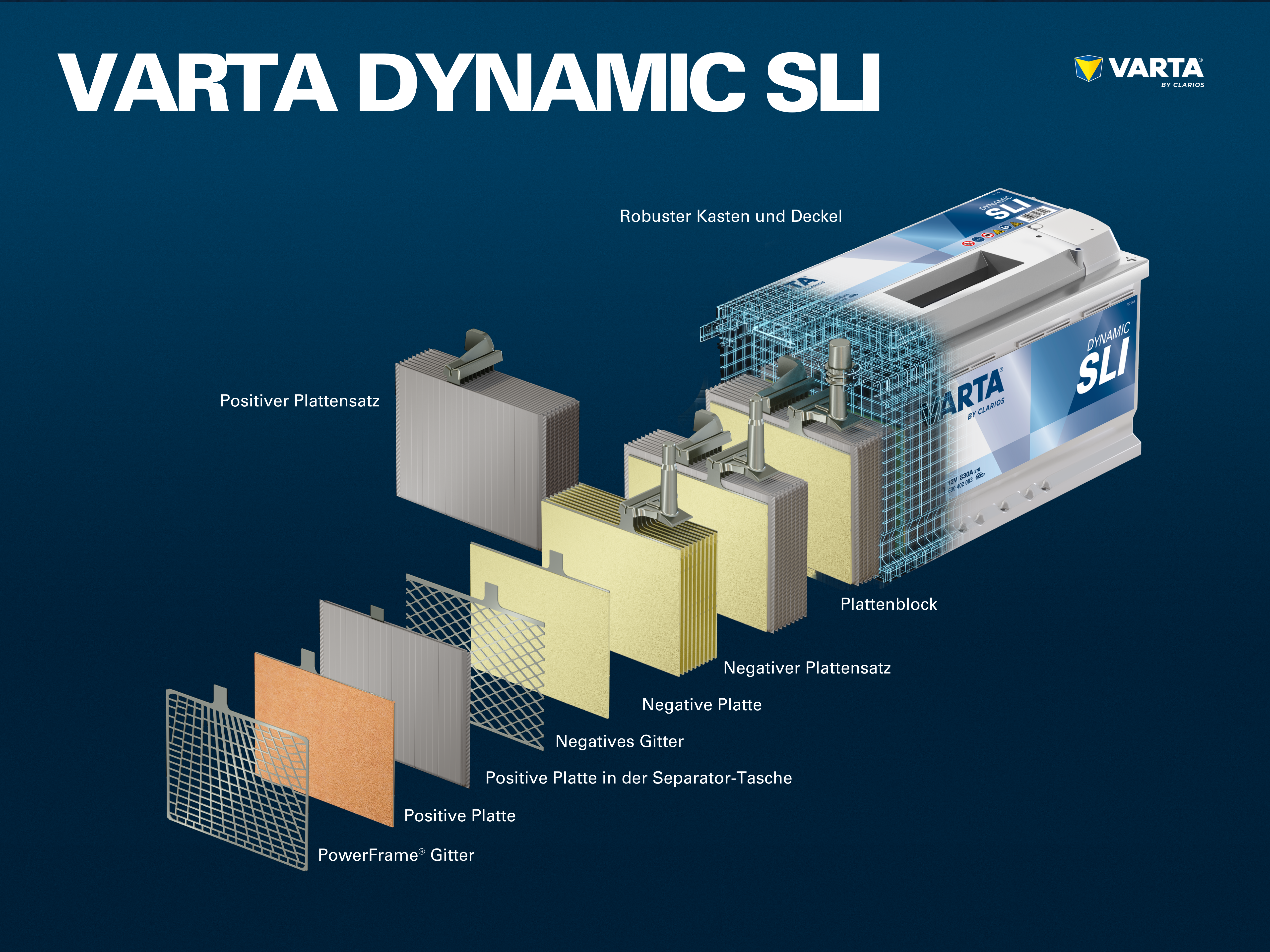

Eine herkömmliche Starterbatterie besteht aus sechs Batteriezellen. Eine Batteriezelle, die auch als Plattenblock bezeichnet wird, besteht aus einem positiven und einem negativen Plattensatz, der wiederum aus mehreren Elektroden besteht.

Eine positive Elektrode besteht aus aktivem Material aus Bleioxid und einem positiven Gitter aus einer Bleilegierung. Die Gitterstruktur verleiht den Elektroden eine feste Struktur und dient gleichzeitig als elektrischer Leiter. Das aktive Material wird in einen Elektrolyten, eine Mischung aus Säure und destilliertem Wasser, getaucht.

Eine negative Elektrode besteht ebenfalls aus aktivem Material, in diesem Fall jedoch aus reinem Blei, und einem negativen Gitter. Die Elektroden mit unterschiedlichen Polaritäten sind durch einen Separator getrennt. Die erforderliche Batteriekapazität wird durch Parallelschaltung der einzelnen Platten in der Zelle erreicht. Die Reihenschaltung der einzelnen Zellen ergibt die erforderliche Spannung von 12 Volt.

Wollen Sie mehr wissen? Wie eine Batterie funktioniert, erfahren Sie in unserem Artikel über den Aufbau und die Funktion von Starterbatterien.

Konventionelle Batterien wie Bleibatterien sind die gängigsten Batterietypen. Diese Technologie wird oft als SLI bezeichnet, was sich auf die Hauptfunktionen einer Fahrzeugbatterie bezieht: Anlassen, Beleuchtung und Zündung. Sie eignen sich für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Technik und eine moderate Anzahl elektrischer Verbraucher.

EFB-Batterien sind eine optimierte, leistungsstärkere Variante der Nassbatterie. Die Abkürzung “EFB” steht für “Enhanced Flooded Battery”. Auch hier sind die Platten durch einen mikroporösen Separator gegeneinander isoliert. Zwischen der Platte und dem Abscheider befindet sich ebenfalls ein Polyestergelege. Dieses Material trägt dazu bei, das aktive Material der Platten zu stabilisieren und die Lebensdauer der Batterie zu verlängern. EFB-Batterien verfügen über eine große Anzahl möglicher Ladezyklen und bieten im Vergleich zu herkömmlichen Batterien eine mehr als doppelt so hohe Teil- und Tiefentladeleistung.

EFB-Batterien werden häufig in Fahrzeuge mit einfachen Start-Stopp-Automatiken eingebaut. Aufgrund ihrer überlegenen Leistung werden Batterien mit EFB-Technologie auch zunehmend als Ersatz für herkömmliche Blei-Säure-Batterien eingesetzt.

AGM-Batterien sind vielseitig, haben eine hohe Leistung und sind für hohe Anforderungen ausgelegt. Der Aufbau einer AGM-Batterie ist im Prinzip der gleiche wie der einer Nassbatterie. In einem AGM ist der Elektrolyt jedoch nicht mehr frei schwimmend, sondern in einem speziellen Glasfaser-Separator gebunden; daher der Name “Absorbent Glass Mat”. Die große Kontaktfläche trägt zur Leistungsabgabe bei und macht die Batterie außerdem auslaufsicher. Aufgrund ihrer Konstruktion ist die Batterie luftdicht verschlossen. Diese Eigenschaft ermöglicht die interne Rekombination von Sauerstoff und Wasserstoff, so dass kein Wasserverlust entsteht. Zum Schutz vor Überdruck sind die einzelnen Batteriezellen mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, so dass sie auch im Falle einer Störung sicher bleiben.

Im Hinblick auf ihre Lebensdauer haben AGM-Batterien deutliche Vorteile gegenüber einfachen Starterbatterien. Eine AGM-Batterie kann dreimal so viele Zyklen überstehen wie eine herkömmliche Starterbatterie. Ein weiterer Vorteil von AGM-Batterien ist ihre Lageunabhängigkeit, da durch die Bindung des Elektrolyts keine Flüssigkeit austreten kann. Selbst bei einem Bruch des Batteriegehäuses kann keine Batteriesäure austreten.

AGM-Batterien sind ideal für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Automatik mit Bremsenergierückgewinnung (Rekuperation), da eine herkömmliche Starterbatterie den hohen Leistungsbedarf dieser Systeme nicht bewältigen kann. AGM-Batterien sind auch für Autos mit hohem Energieverbrauch und einer großen Anzahl elektrischer Verbraucher die richtige Wahl.

Welche Batterie für welches Fahrzeug?

Im VARTA® Partnerportalfinden unsere Partnerwerkstätten schnell die richtige Ersatzbatterie, ihre Position im Fahrzeug sowie Ein- und Ausbauanleitungen für die meisten in Europa gebräuchlichen Fahrzeuge. Der VARTA® Battery Finder ist auch für unsere Endkunden ein hilfreiches Werkzeug, um zu entscheiden, welche die richtige Ersatzbatterie für ihr Fahrzeug ist.

Unter bestimmten Umständen kann sich ein Upgrade auf eine andere Batterietechnologie lohnen. Wann dies der Fall ist, können Sie hier nachlesen. Eine AGM-Batterie muss immer durch eine AGM-Batterie ersetzt werden. Wird eine herkömmliche Batterie in ein Start-Stopp-Fahrzeug eingebaut, muss mit einer deutlichen Verkürzung der Batterielebensdauer oder mit Einschränkungen in der Funktion des Energiemanagementsystems des Fahrzeugs gerechnet werden. Dies gilt auch, wenn die Start-Stopp-Funktion ausgeschaltet ist.

-

Batterie-Glossar

Fachbegriffe der Autobatterie verständlich erklärt

Absorbent Glass Mat (AGM)

Die Matte aus Mikroglasfasern, die zur Absorption der Schwefelsäure in Bleibatterien verwendet wird. Das charakteristische Merkmal einer AGM-Batterie.Säureschichtung

Beim Laden einer Bleisäurezelle entsteht in den Platten Säure mit hoher Dichte. Diese schwere Säure sinkt aufgrund der Schwerkraft in den unteren Teil der Zelle, während die Säure mit geringerer Dichte nach oben steigt. Diese Säureschichtung kann zu Kapazitätsverlusten führen, die durch die Batterie verursacht werden.Aktives Material